祖父が亡くなり、古い家を整理していると一幅の掛け軸が出てきた。 墨で描かれた山水画。穏やかな山々と静かな川の流れが広がり、遠くには霞がかかっている。なかなか見事で美しい軸だった。

しかし、その掛け軸を掛けて以来、夜になるとどこからか水の音が聞こえる。 初めは気のせいだと思ったが、耳を澄ますと、確かに川の流れる音がする。

夜、ふと目をやると、掛け軸の絵が少し変わったような気がした。 気になって近づいて見れば、遠い山の頂きに小さく人物が立っているのが描かれている。いい軸だと思ったので隅々まで眺めたはずだが、気づかなかった。いや、――見逃したのかもしれない。

その日から、山の上の人物は日を追うごとに少しずつこちらへ近づいて来るような気がする。人物の絵が大きくなっているのだ。はじめは気のせいかと思っていたが、数日経つとそれは思い違いで片付けられるようなものではなくなっていた。初めは霞の中にぼんやりと、翌日には山の斜面に、さらに次の日には麓の河原まで降りてきていた。

掛け軸に触れてみると、指先に冷たい湿り気を感じた。 まるで向こう側が本当に水に濡れているかのように。

私は恐怖を感じつつも、毎晩その掛け軸を眺めることをやめられなかった。

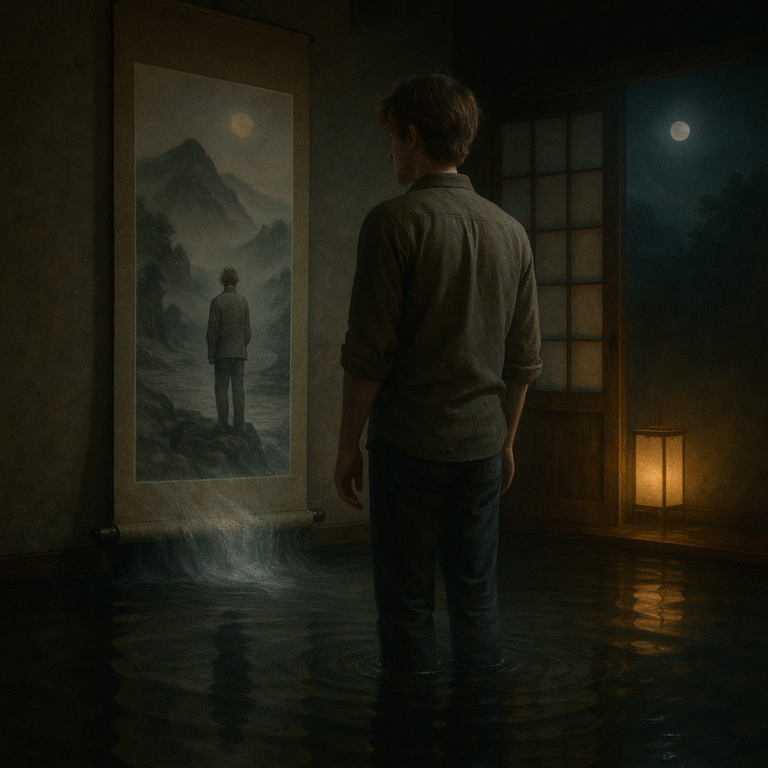

七日目の晩だった。 掛け軸の前に立つと、はっきりと人が見えていた。背を向けていて顔は見えないが、まるで軸の中から抜け出す方法でも考えているかのように、岸辺に立ち、水面をじっと見つめているようだった。

あまりのことに目が離せないでいると、突然、絵の中の人物がこちらを振り向いた。墨で描かれたような目が私をとらえた瞬間、部屋全体に水の音が響き渡り、掛け軸から勢いよく水があふれ出した。

私は思わず後ずさったが、床はみるみるうちに水で満たされた。水は冷たく透き通っており、どこまでも深い闇を秘めている。

「おいで」

人影がゆっくりと掛け軸の境界を越え、こちらへ踏み出してきた。その人物の顔をよく見れば、それは古い写真で見た、亡くなった祖父の若い頃の姿だった。

「じいちゃん?」

私が問うと、彼は静かに頷いた。

「一緒に来なさい。こちらの世界はとても静かで、心が落ち着くところだ」

祖父の穏やかな微笑みにつられ、私は思わずその手を取りそうになった。だが寸前でためらい、ふと足元を見た。私の足が墨のように滲みはじめていた。

「じいちゃん、――じゃない」

そう言って手を引っ込めると、祖父のように見えていたものは、見知らぬ男の顔に変化して、「チッ」と舌打ちをした。

「また、いつか会おう」

男は捨て台詞のように言うと、軸の中へと戻っていった。掛け軸は元の静かな墨絵に戻り、部屋を満たしていた水も跡形もなく消えていた。

自分がなぜあれが祖父ではないと気づいたのか、思い返してみると不思議である。幼い頃の祖父のやさしい笑顔が一番記憶に残っていたからかもしれない。孫をあの世に連れ去るなんてそんなことをする人ではないと思ったのだろう。

それ以来、掛け軸は厳重に元の木箱に収め、納屋に放ったままだ。然るべき場所で処分をした方がいいと思っているのだが、どうしても惜しいような気になってしまう。もしかして祖父も同じ思いでこの軸を持ち続けていたのだろうか。

コメント