レオンが塔を見たのは、七歳の春だった。

塔は村のはずれにあり、いつからそこにあったのか、誰も正確には知らない。

気づいたときには、すでに雲の上まで伸びていた。そう、「伸びた」のだ。

空を裂くように立つその塔は、石ではなかった。

木のような、骨のような、何か生きているものの“繊維”のような――そして、見る角度によって色を変える。

ある日など、空の色より深い藍を湛えていたし、またある日は銀色に輝きながら透けていた。

大人たちは言った。

「塔に登るな。戻ってきた者はいない」

本当に登った人がいたのか、それすら怪しい。誰も見ていないし、記録もない。ただ、伝説のように語られるだけだ。

けれどレオンはある日、その塔のふもとで、「音」を聞いた。

ひとつの音。

それは言葉ではなく、旋律でもない。けれど耳に届くと、心が揺れた。

それは「呼ばれる」感覚だった。塔が呼んでいる。

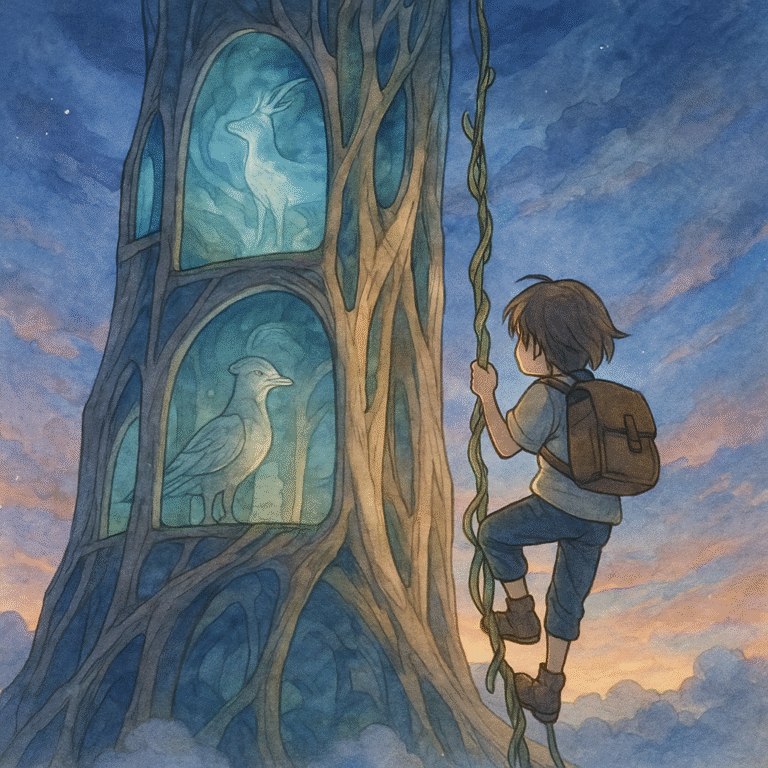

十三になったレオンは、旅立ちを決めた。

理由を問う母に、彼は「塔のてっぺんを見たい」とだけ告げた。

軽い荷物を背負い、塔の入り口へ。

入り口へとつながるはしごは、蔓のようにしなやかで、踏みしめるたびにじわりとしなった。

登り始めてすぐに、世界が変わった。空気が軽くなり、風が上から吹き下ろしてくる。

霧が出て地面がすぐに見えなくなり、中は青と白と緑の渦で満たされた。塔の色が変わっているのかもしれない。

登っていく途中にはいくつかの部屋があった。

最初の部屋には、石の鳥がいた。

石の翼は鐘のように鳴る。そして、レオンに「謎かけ」を出す。

「生まれず、死なず、終わることなく歩み続ける――それは何?」

レオンは首を傾げた。レオンが生まれる前からあって、これからも終わらずに続くもの。「生まれず、死なず」ということは生き物ではないかもしれない。何だろう? 色々ありそうだけど。

歩み続けるということは、常に継続しているということか。

「――もしかして、『時間』?」

答えると、鐘のような羽音を立ててかき消えた。

次の部屋には、水でできた鹿がいた。

声は出さず、ただ一粒の涙を落とし、それが津波のようにせり上がり、上階への階段になる。

水の階段を経て、さらに登ると、風の中に笑い声が混じるようになった。

誰かが先に登っているのかと思ったが、姿は見えない。その笑い声は、幼い少女のようでもあり、老いた男のようでもあった。

のぼり続けて一週間が過ぎた――と、思う。

徐々に時間の感覚は曖昧になり、日が昇るのか沈むのかすら判別できない。

それでもレオンは登り続けた。

食べ物は、塔の節々に咲く花の蜜。水は、空気そのものが潤っていた。不思議とそれだけで十分だった。

そしてある日、空が割れた。

雷のような音と共に、塔の先が見えた気がした。

そこには「扉」があった。この先が塔のてっぺんだ。

けれどその扉には鍵がかかっていた。風が通り過ぎざまに「扉の鍵は、レオンの影」と教えてくれる。

塔に登ってからというもの、レオンの影は消えていた。影は上に行くほど薄くなり、気づけば彼の足元には何もなかった。

「きみの影ならここにあるから、こちらから開けてあげよう」

扉の向こうから声がした。それは音だった。

七歳の春に聞いたあの「音」が、人の声に姿を変えたのだ。

レオンは答えた。

「呼ばれたから来た。あとてっぺんを見たい」

ゆっくりと扉が開いた。中には、何もなかった。がらんとした何もない空間、その中央に、一輪の“花”がひっそりと咲いていた。

その花は、音を咲かせていた。七歳のときに聞いた音は確かにこれだ。

花びらが揺れるたび、レオンの心の中で音が生まれた。

それは母の声、風の音、塔の中で聞いた謎の言葉、そして、自分の鼓動、すべてに通ずるものがあった。すべてが「音」としてそこにあった。

レオンはその花を見て、静かに頷いた。

ここに来た意味が、わかった気がした。塔は、世界を聴く耳、そして音の源であった。

誰かが塔を登ることで、この花が音が正しく聴かれているかを確認する。そしてズレを修正してまた世界中の音がここから“咲く”。

レオンは目を閉じた。そして、微笑んだ。

その夜、レオンの村に新しい音が降った。

風が奏で、川がハミングし、窓が風にうながされてささやいた。

村人たちは気づかない。それがレオンがもたらした新しい音であることを。

どこまでもある塔のてっぺんでは音が咲く。そこに誰もたどり着けなかったのは、その必要がなかったから。必要になれば塔がちゃんと呼ぶ。

レオンはまたひとつ頷き、塔を下りはじめた。

コメント