あの日、終電を逃してしまい、人気のない路地を歩いていた。街灯は薄暗く、遠くから犬の鳴き声が響くだけだった。

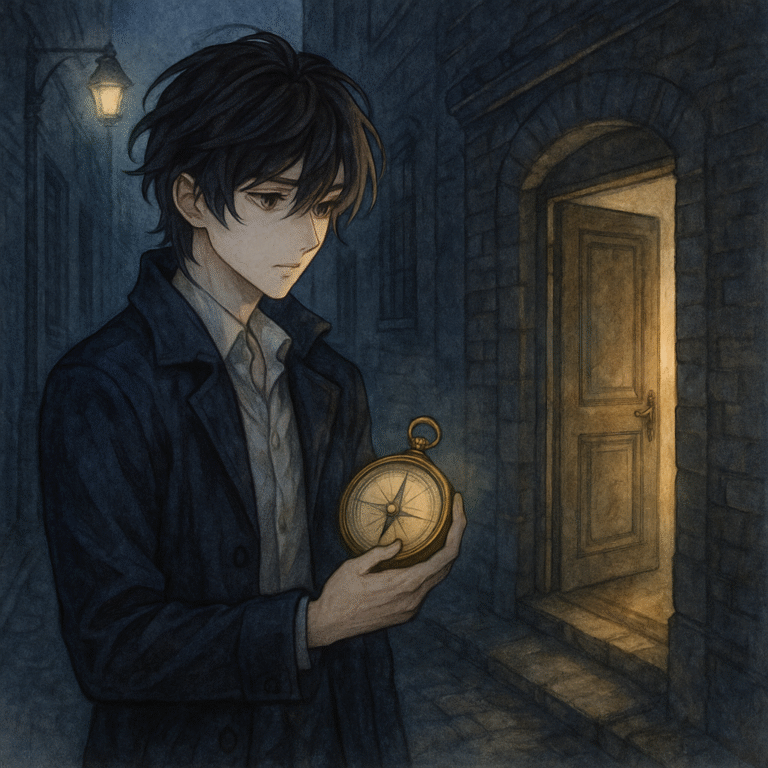

そんな中、足元で何かが光った。拾い上げると、それは古いコンパスだった。いや、アンティークのような洒落たデザインでコンパスというよりは羅針盤と呼んだ方がしっくりくる。真鍮の表面は冷たく、なぜか針が不規則に回転していた。

ちょっと不気味だと思いながらも、なぜか捨てる気にはなれなかった。値打ちものかもしれないという下心があったからかもしれない。

ところが、その針が突然止まり、真っ直ぐ背後を指した瞬間、なぜかぞっとした。別に背後がどうというわけではないだろうが、振り返るのが怖い。

「疲れているな」と頭を振ってから足を速める。しかし羅針盤はまた不規則に回り始めた。そして今度は横手の細い路地をぴたり指す。何より早く帰って休むべきと頭ではわかっているのにどうしても気になってしまう。

暗い路地の先には小さな扉があった。見覚えのない店のようだったが、看板には何も書かれていない。

羅針盤がその扉を指してぴたりと止まる。深夜にも関わらず薄ぼんやりと灯りがついていて、どうやらまだ営業しているようだ。

意を決して扉を押すと、からんと古風なドアベルが鳴った。中には奇妙な品々が並んでいる。骨董品屋のようでもあり、古い儀式の道具が散らばっているようでもある。異様な空間だった。まるで別世界のようで圧倒される。

入口で呆然と立ちすくんでいると、奥から年老いた男が出てきた。男は俺を見るなり「いらっしゃい」と微笑む。それから俺の手元へと視線を落とした。

「その羅針盤を拾ったんだね。良い目をしている。しかし、なんの力もない人間がその針が指す場所へ行ってはならない」

「それはどういう……」と問い返そうとしたが、また羅針盤が狂ったように回りだす。それから強い磁石をくっつけた時のようにびしりとその年老いた男を指したままカタカタと針を鳴らした。まるでおびえる小動物のようだ。

「そりゃあね、あやかし退治のための道具さ。あやかしを探し出して封じる連中がいてねぇ。わずらわしいったらないんだが、今夜は獲物を運んできてくれた――」

年老いた男は甲高い声で笑い、細い腕をこちらに伸ばす。その姿が大きくぐにゃりと変形した。

するとその瞬間、店の奥で風鈴のような澄んだ音が鳴った。驚いてそちらを見ると、ガラスケースの影から、まるで舞台に登場するようにひとりの男が姿を現した。

長身痩躯で、黒髪は無造作に前髪を流し、切れ長の目は冷たいようでどこか楽しげだ。白いシャツの胸元には、奇妙な符が刺繍されている。美しい顔立ちだが、この状況でなぜかうれしそうに微笑んでいる。

「まったく、面倒ごとに巻き込んでくれたな」

男はゆっくり歩み寄ると、俺の手から羅針盤をすっと奪い取った。そして、その年老いた男――いや、すでに人間の形を保っていない、黒くうねる影に向き直る。

「俺がこれの本来の持ち主。迷子になっていたんだ、見つけてくれてありがとう。……さあ、おじいさん、そろそろ閉店の時間だよ」

彼が羅針盤の蓋を軽く指先で弾くと、店内の空気が一変した。羅針盤の針がまるで生き物のように唸りを上げ、一本の剣のようになる。

年老いた男――正体を現したあやかしは、抗うように暴れた。しかし男がすっと指先をふるうと、また風鈴のような澄んだ音がして、あやかしは動きを止めた。

「大丈夫、これはちょっとした掃除みたいなものさ」

男がそういって、羅針盤が変化した剣をふるう。

俺は思わず目を閉じた。断末魔の悲鳴、衝撃。

やがて静寂が戻ったとき、そこには羅針盤を持った男と、消えたあやかしの気配だけが残っていた。店内の空気も、どこか澄んだものに変わっている。

「無事で何より。さて……帰りますか」

男は羅針盤を指先でもてあそびながら微笑んだ。

「あ、あんたは一体……」

「あやかし退治の仕事をしている」

「どうして……ここに?」

男は羅針盤をこちらに掲げて笑みを作った。

「これがあれば、まぁ、場所はわかるわけ。人が手にするとその人の力を吸って動く。落ちているだけじゃ、さすがの俺にも見つけられなかったわけ。だから感謝してるんだよ。そんなことよりも、そろそろ元の世界に戻ろうか。こちら側はいるだけで危険だ」

しかし俺はうまく立ち上がれない。ふらふらとよろけてまた座り込んでしまう。

「すまないね。どうやらこいつが精力を吸い尽くしちゃったみたいだ」

男が手を貸してくれる。

それから男が羅針盤の蓋をパチンと閉じると、目の前の空間がゆらぎ――気づけば、俺は最初に扉を開けた路地の前に一人で座り込んでいた。

あの男の姿はない。全部が夢だったのかと思ったが、本当に立ち上がることができない。仕方なく長い時間をかけてマンションまで這って帰った。

その週の土曜日のことだ。

インターホンが鳴り、出てみると、そこにあの男がいた。

「今日、隣に越してきました」

呆然と立ち尽くしている俺に、素知らぬ顔で菓子折りのようなものを差し出す。

「お互い夜道には気をつけましょう」

男は不敵に笑って手を振り、隣の部屋に入っていった。

コメント