「少々お待ちください」

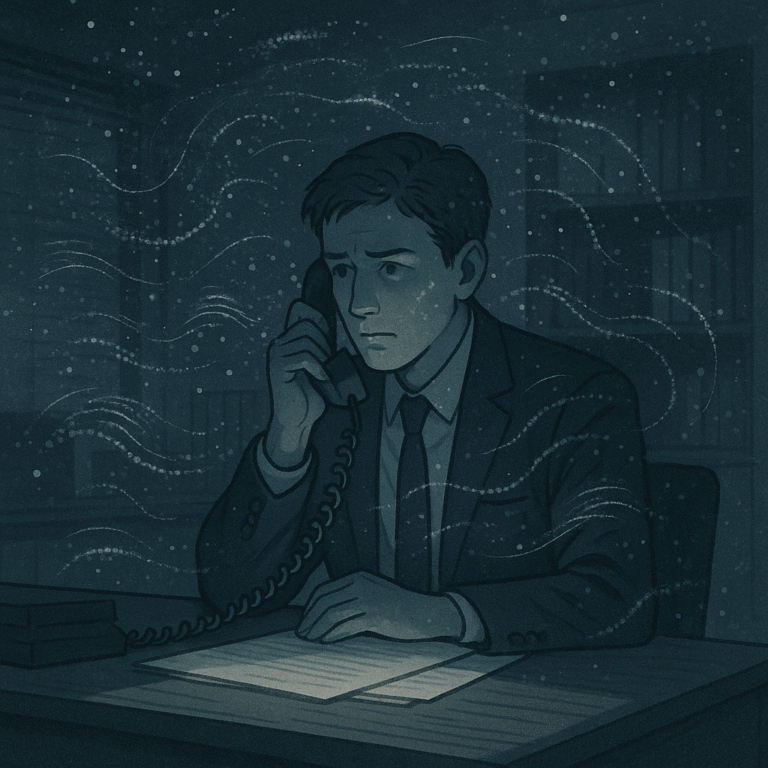

取引先の受付の女性にそう言われ、俺は電話の受話器を肩に挟んだまま、机の上の資料をめくっていた。

特別なことではない。電話越しには、よくある電子音のメロディが流れている。

月曜の午後、少し眠い頭で、ついBGMのように流していた。

だが、数分ほど経ったころ、ふと違和感がよぎった。

……何か、おかしい。

遅い――というか、遅いこともあるだろうが、何となく変だ。

よく耳を澄ませると、メロディの奥でノイズのような音が混じっている。ただの通信障害かと思ったが、それが断続的に続いている。

気のせいかと思いながらも、俺は無意識に息を殺し、耳を澄ませた。

「――……聞こえますか」

小さな、かすれた声が混じっていた。最初は勘違いかと思ったが、確かに言葉だった。取引先の担当者の声ではないし、先ほどの受付の女性の声でもない。

「誰……ですか?」

思わず独り言のように呟く。

受話器の向こうからは、変わらず保留音が続いている。だが、その奥でまた同じ声がした。

「――聞こえていますね。あなたは今、間に落ちてしまいました」

間――?

はっとして辺りを見渡す。社内はもとから静かだったが、ちょっとした物音や話し声ひとつ聞こえない。デスクにいる人もまるで時間が止まってしまったかのようにぼうっと前を見ているように動きを止めている。

急に妙な不安が胸をよぎった。どこかで誰かの声が混線しているのかもしれない。

「落ち着いてください。言う通りにしてくだされば、ちゃんと戻れますよ」

保留音が急に遠ざかるように感じた。代わりに、静かな空間に、淡いノイズと声だけが残る。

「……あなたは、何を待っていましたか?」

「俺は取引先の担当者が電話に出るのを……」

答えながらも、なぜかよくわからなくなってくる。俺は今、何を待っていたのだろう。答えの出ない問いが、胸の奥に浮かんだ。

「しっかりしてください。ここは蟻地獄と同じなんです、取り乱したりしてはいけません。元いた場所をしっかりと思い出してください」

職場で、取引先の担当者を待っていたはずだ。それは間違いない。

「毎日たくさんの人がここに落ちてきます。自分を見失ってしまうと、もう戻れなくなります」

「えっと、それは電話中に、ということ?」

「ええ、そうです。そもそも遠くにいる人間と話ができるなんておかしいと思いませんか?」

「いや、それはだって……」

電話に限ったことではないし、科学的にきちんと説明できる……はずだ。

「信じられないかもしれませんが、電話という仕組みを成り立たせるために、契約があったのです。ここに落ちた人々は契約にのっとって、電話の犠牲になることになった人々です」

「いやいや。そんな馬鹿な。契約っていうと……悪魔、とか?」

俺は冗談めかして言うが、相手は「それが近いかもしれませんね」と、肯定した。

「正確に言うと、あなたたちが『科学』と呼んでいるものとの契約です。科学も宗教のひとつだという考え方もありますよ」

どういうことだろうか。

いや、でも、考えてみれば、俺は宇宙を実際に見て、触れてみたわけではないが、あるということを確信している。宗教家も神に会ったことはないはずなのに、その存在を信じている。この差を俺は説明できるだろうか。

「だいぶ、のぼってこれましたよ」

「え?」

「蟻地獄から、です。ここから出るには冷静に、理性的に、ものごとを考えることが必要です」

「ところであなたは誰なんですか? ここが電話の犠牲者が落ちる場所だと仮定して、あなたはなぜ助けてくれるんです?」

わずかな沈黙の後、声は続いた。

「――あなたは子供の頃に蟻地獄に落ちた蟻を遊び半分で助けようとしてみたりしたことはないですか? そのときあなたは何者でした?」

――神様?

まるで、誰かとすれ違う駅のホームのような、少し切ない感覚が胸によぎる。

ふと、保留音が大きくなった。

現実のオフィスのざわめきが戻ってきて、取引先の担当者が電話口に現れる。

「お待たせしました。先日の見積もりの件ですよね。実は――」

いつもの声だった。

だが、あの保留音の向こう側で語りかけてきた声は、ずっと耳の奥に残っていた。

電話を切ったあと、もう一度だけ受話器をそっと取ってみた。

――何も聞こえなかった。ただ、あの奇妙な空間での会話はずっと覚えている。

今日も世界のどこかで、誰かが、電話の犠牲になっているのかもしれない。そして気まぐれに「何者か」に助けられたりすることもあるのだろうか。

コメント