郊外にあるその廃墟は、かつては賑やかな繁華街の中心にあった百貨店の跡地だった。華やかなネオンと人々の活気が溢れていたはずの建物は、今では朽ち果て、ひっそりとした不気味な沈黙に包まれている。

この場所には幾つもの都市伝説があった。

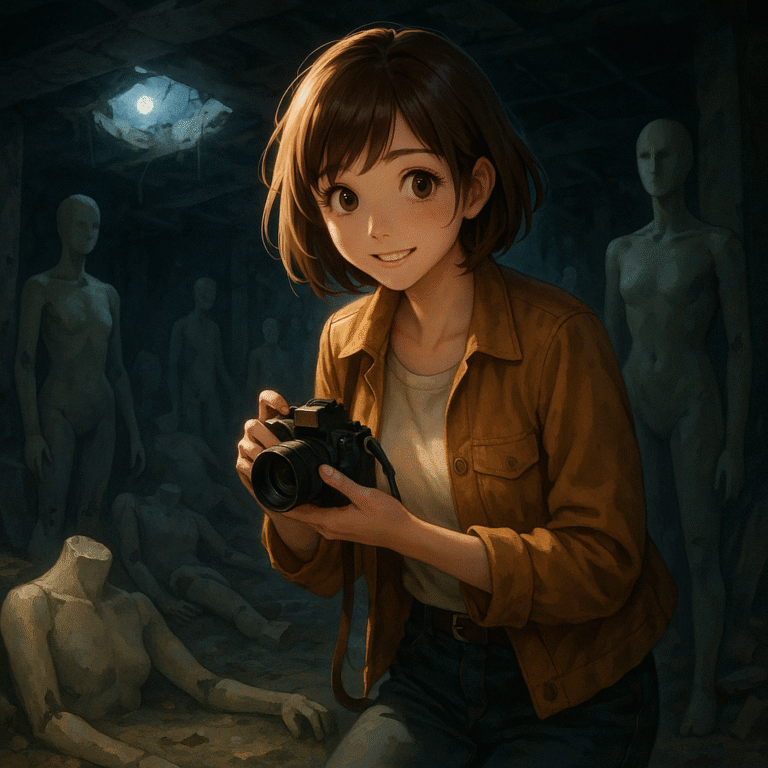

その真相を確かめようと一人で廃墟へと足を踏み入れたのは、若手記者の藤崎明日香だった。

記者といっても、ホラーやオカルトを扱うマイナー雑誌の記者だった。明日香はそういう話が大好きで、個人的な興味からも、この場所を取材したいと前から思っていたのだ。

月明かりが微かに廊下を照らす中、彼女は慎重に崩れかけた階段を下りて地下フロアへと向かった。

噂の多くは地下の服飾売り場で発生していた。

手にはカメラを持ち、緊張感と好奇心が胸の内で交差する。

地下に降りると、薄暗い空間にマネキンが無造作に散らばっていた。頭や腕が欠けたマネキンたちが床に倒れ、物悲しい雰囲気を漂わせている。

天井が崩れた穴からは青白い月光が差し込み、その光が不気味にマネキンたちを照らし出していた。

このためにわざわざ夜に来たのだった。雰囲気のある写真がたくさん撮れそうだ。明日香は夢中でシャッターを切った。

ふと、気づく。視界の端で何かが動いたような気がしたのだ。

彼女が目を凝らすと、倒れていた一体のマネキンがぎこちなく身体を起こした……ように見えた。

明日香は瞬間的に息を呑む。

「見間違い……よね?」

鼓動が早鐘を打つ中、再び視線を戻す。するとそのマネキンはやはり動いてはおらず、他のマネキンたちと同じく静かに立ち尽くしていた。

明日香がホッとしたのも束の間、奇妙な囁き声が聞こえ始める。

「ここに……」

その声は不明瞭だが、明らかに自分に向けられていると直感した。

恐怖が彼女の背筋を凍りつかせ、全身に鳥肌が立つ。

「誰……?」

返事はない。だがその直後、静寂を破って、どこからか足音が近づいてくるのが聞こえた。

彼女は反射的に振り返るが、そこには誰もいない。ただ月光に照らされた埃っぽい廊下が広がっているだけだった。

不安を振り払うように彼女は足早に出口を目指すが、マネキンたちが先ほどと、少しずつ配置を変えているような気がした。気のせいだと自分に言い聞かせたが、彼女の直感はそれを否定していた。

とうとう、出口へ続く階段の手前まで辿り着いたその瞬間だった。足に何かが絡みついた。

驚いて足元を見下ろすと、白く冷たいマネキンの手が彼女の足首を掴んでいる。明日香は叫びそうになるが、喉が詰まり声が出ない。

恐怖に顔を上げると、周囲にいた全てのマネキンが静かに彼女を囲んでいた。どれもが無表情に立っているだけだが、明らかに集まってきている。

そして、彼女を掴んでいるマネキンの唇がぎこちなく動いた。

「あなたも……ここに……」

その言葉とともに、明日香の視界は暗闇に包まれた。

ある日、廃墟に別の記者が訪れた。

行方不明になったオカルト記者の藤崎明日香が最後に訪れた取材場所はここではないかという情報を得たのだ。

運がいいことに記者は、何度もこの場所を訪れ、連載記事を書いたことがあった。よく知っている場所なのだ。

場合によっては、彼女の痕跡を見つけ、恐怖を煽るような記事を追加で書ける。

だが、その記者が地下フロアで目にしたのは日に照らされた無数のマネキン。これはいつもどおりの光景だ。

「なんだ。特に何もないな」

マネキンの配置もいつも通り――

「ん? おや」

配置が少し変わっているような気がする。肝試しでふざけたティーンが侵入していることもよくあるので、普段は気にも留めないが――新しいマネキンが増えているような気がした。配置が変わることはあっても、さすがに増えはしないはずだ。

「着せられている服が妙に新しいな」

記者が眉をひそめる。

「今度は産廃業者でも出入りし始めたか。まぁ、でも、マネキンが増えたってのは、いいネタになる。これで、もう1本くらい記事が書けそうだ」

そう言いながらも、どこか腑に落ちない様子で現場を離れる。

――その夜、月光が静かに廃墟を照らし続ける。

静けさの中、あの新しいマネキンの瞳が微かに動いたように見えたのは、気のせいだったのだろうか。

この廃墟では、月光だけが真実を知っているのかもしれない。

コメント