古びた骨董店で、趣深い茶器を見つけた。棗(なつめ)、いや、茶入れと呼ぶのか。持ち上げてみると中身が入っているような様子だった。

「これ、中はどうなっているんですか?」

店主はかなり高齢で、茶器を見ると不思議なものを見るように目を丸くした。

「おや、百年茶じゃの」

確かに一緒に置かれている外箱には「百年茶」とだけ、手書きの筆文字で書かれている。銘も何もない。

「お茶……ですか」

てっきり茶器が売り物なのだと思っていたが、中身のお茶が売り物らしい。

「特別なお茶じゃ」

店主は細い目で微笑みながら、茶器を外箱に収めて丁寧に包装紙で包む。まだ買うとは言っていないのだが……。

「有名なものなのですか?」

「いや、いや、知る人ぞ知るお茶。百年……いや、もっともっと長い間の記憶を持つお茶じゃ。人間に取っちゃあ百年も千年も同んなじよ。どうせ死んじまうからな」

店主は笑いながら包んだお茶を紙袋に入れてくれる。

「あんたは茶会に招待されたんじゃ。このお茶、骨董屋にたまに現れると聞いていたが、本当だったんじゃな。ああ、お代はいらんよ。今度話を聞かせてくれ」

どこまでが冗談かも分からない。だが、心のどこかが妙に惹かれた。

家に帰り、夜の静けさの中で、百年茶を淹れてみることにした。

古色を帯びた茶器から考えて、古過ぎて飲めないのではないかと不安になったが、開けると、ほのかに土と果実を思わせるよい匂いが立ちのぼる。

残念ながら、茶葉は一杯分しか入っていない。

茶葉はふしぎなほど色鮮やかで、湯を注ぐとすぐに深い琥珀色に染まった。

湯気の向こうに、なぜか空気が波打つような錯覚を覚える。

一口含むと、体の奥にしんと染みる温かさが広がった。眠気と覚醒が同時に押し寄せてくるような、不思議な感覚。

やがて、部屋の中に「何か」が揺らめき始めた。

最初は窓辺に、次いで壁際に、古い着物姿の人影が現れた。声もなく、穏やかに座っている。次々と現れる見知らぬ人々――どの顔もどこか懐かしく、不思議な親しみがある。

そのうちの一人、初老の男がにっこりと微笑んだ。

「ようこそ、百年茶の茶会へ」

声はまるで、ずっと昔から知っている人のようにやわらかかった。奇妙な光景なのに、なぜか胸に安堵が広がる。

「百年茶は、過去と未来の境を溶かすお茶。ひととき、時を忘れてお過ごしなさい」

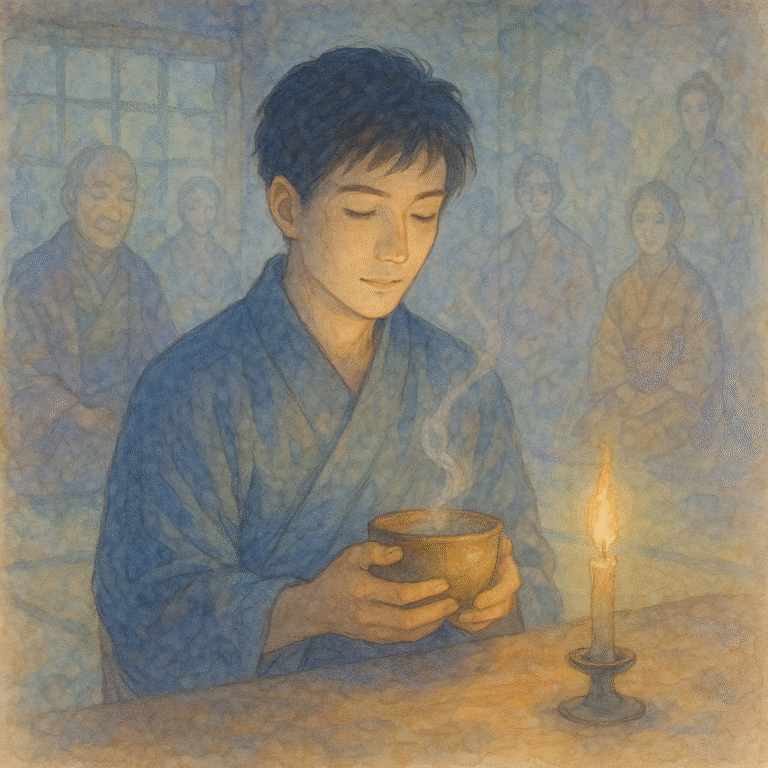

私は戸惑いながらも、湯呑を両手で包み込む。心のどこかがじわりとほどけていく気がした。

周りの人々は皆、それぞれの時代の衣装をまとい、懐かしい昔話や未来の夢を静かに語り合っている。誰もが笑顔で、争いや悲しみの影はない。

私は、気づけば隣に座っていた老婦人に話しかけていた。

「このお茶は、どうしてこんな不思議な力があるんですか?」

老婦人は小さく首を振る。

「力なんて――そんなたいそうなものはないのよ。ただ、この百年茶が見てきた記憶を夢として再投影しているだけ。しかも、お茶を一杯飲む間だけなのよ」

私は静かに頷いて、また一口、茶を含む。

時間がゆっくりと流れ、やがて湯気は消え、人々の姿も少しずつ薄れていった。

ふと気がつけば、いつもの自分の部屋。百年茶を淹れた茶碗だけ、ほんのりと温かかった。

まるで夢を見ていたようだったが、手元には小さな、乾いた茶葉が一片だけ残されていた。指先で触れると、かさりと崩れる。

私は微笑みながら、茶器を片付けた。こころがほっこりと温かく、あの穏やかで優雅な空間が、まだ胸の中に広がっているようだった。

きっと百年茶は、また誰かの手に渡り、ささやかな奇跡を生むのだろう。

このひとときの余韻が、私の心を百年先まで温めてくれる気がした。

コメント