昔々、とある山奥に小さな村がありました。

その村の近くには深い谷があり、そこには龍が棲むと言われておりました。

村人たちは昔から、その龍の怒りを鎮めるために若い娘を谷に捧げる風習がありました。

「龍の怒りに触れてはならぬ」と、年寄りは口々に言い、若く特別に美しい娘を選び、谷へと連れて行きました。そのたびに村人たちは悲しみに暮れたのです。

そんなある年のこと、お咲という、とても美しい娘が生贄に選ばれました。

お咲は色白で髪も艶やか、その姿は誰もが見惚れるほどでした。

彼女は、泣かず、騒がず、自分が生贄に選ばれたことを静かに受け入れていました。年老いた両親のためにも、世話になった村人たちのためにも、龍の谷に向かうことを誇るように気丈にふるまっていました。

「おとう、おかあ、心配せんでおくれ。私は立派に龍の怒りを鎮めてくるさ」

そう微笑んで、お咲は特別にあつらえてもらった上等な着物を着て、谷底へと向かいました。

深い谷に着くと、村人はお咲を置いて急ぎ足で去っていきました。

谷は静かで、風がさわさわと木々を揺らしています。さすがのお咲も不安になり、辺りを見渡します。

その時、風が止み、目の前の深い洞窟から、何やら大きな生き物の気配がしました。

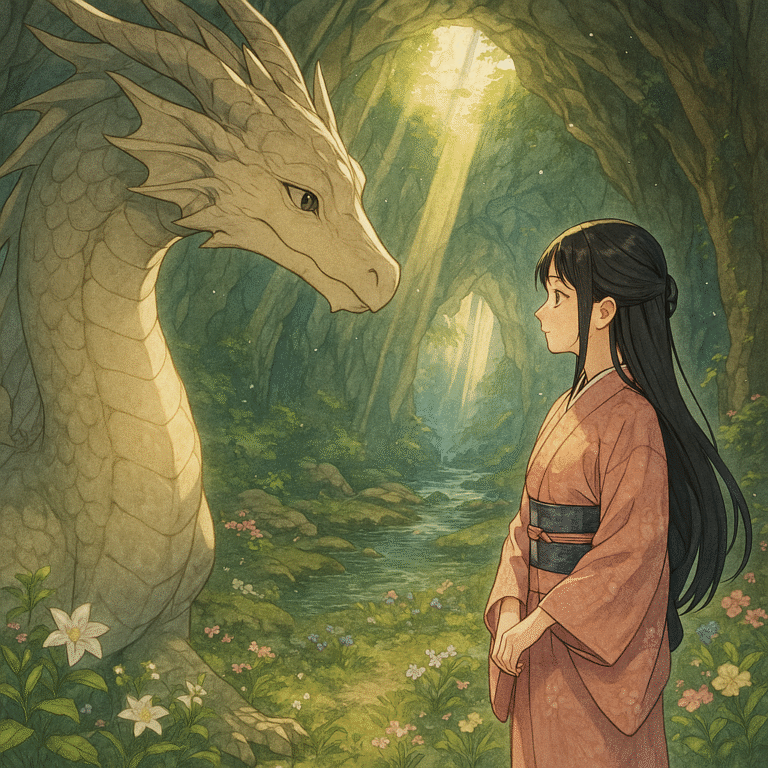

お咲が息を呑んでいると、洞窟の奥から巨大な龍が姿を現したのです。

龍はその巨体にもかかわらず、優しい目をしてお咲を見つめ、柔らかな声で言いました。

「怖がることはない、娘よ。お前を傷つけはしない。さあ、この中へお入り」

洞窟の中に入ると、そこには驚くほど美しい光景が広がっていました。

清らかな川が流れ、辺りには花が咲き乱れています。洞窟の天井にはいくつか穴が穿たれて、日の光がさんさんと降りそそいでいました。

「あんた、お咲ちゃんやね」

「よう来た。大きゅうなって」

しかも、見覚えのある娘たちが、皆微笑んで迎えてくれるではありませんか。

「お咲さん、ようこそ龍の谷へ」

お咲の手を引いてくれたのは、何年も前に生贄にされたお光姐さんでした。

お光は少しも歳を取っておらず、以前よりも美しく輝いてさえいます。

「お光姐さん、生きていたのですね!」

お咲が驚くと、お光は微笑みました。

「ここでは、歳も取らず、苦しみもない。龍様と、龍様の治める川の水のお陰です」

聞けば、龍は村人が思うような恐ろしい存在ではなく、むしろ谷底の世界で娘たちを守り、幸せに暮らさせてくれる存在だったのです。

お咲は谷の暮らしにすぐ馴染みました。

娘たちは仲良く畑を耕し、料理を作り、夜になれば龍の話を聞きながら歌を歌い、毎日を平和に暮らしました。

しかし、そんなある日のこと、龍が少し寂しげな表情をしているのにお咲は気づきました。

「龍様、どうしたのですか?」

お咲が尋ねると、龍は静かに言いました。

「わしはお前たちをここで幸せにするために迎えているが、村人たちはずっとわしを恐れ続けている。この谷にはもう長い間、子どもも年寄りも来ない。谷に入って来るのは生贄の娘だけ……。わしはただ、人間と仲良くなりたいだけなのだが……」

お咲はそれを聞き、心が痛みました。龍の気持ちを村人たちに伝える方法はないものかと、考え続けました。

そんな折、お咲は谷の出口で村人が落としたと思われる鏡を拾いました。龍が不思議そうに覗き込むと、自らの姿を見て驚きます。

「これは……わしか? 恐ろしいな……こんな姿では、人間が怯えるのも当然だ」

龍は悲しそうにつぶやきました。

「そんなことはありません。私は龍様のお姿が一等好きでございます」

お咲は龍の優しさを村人たちに伝えようと決心し、仲間と一緒に谷の出口に手紙を置きました。

『龍は優しく、私たちは幸せです。恐れることはありません。いつか会いに来てください』

やがて、谷に足を踏み入れる勇気ある若者が現れました。

龍と会い、その優しさに触れ、村に戻ってその真実を伝えました。

村人たちは初めは疑いましたが、何人もの若者が谷から無事に帰り、娘たちが幸せだと告げると、ついには龍への誤解が解け、谷への道が再び開かれました。

それからというもの、村人たちは生贄をやめ、自由に谷を訪れて龍と交流するようになりました。

龍も村人とふれあい、ともに喜びを分かち合いました。

今ではその谷は「龍の谷」と呼ばれ、幸せを願う者が訪れる場所となりました。

龍と人間が共に暮らす平和な光景は、村に長く語り継がれていったということです。

コメント