日曜日の昼下がり、僕はカフェでのんびりとコーヒーを飲んでいた。

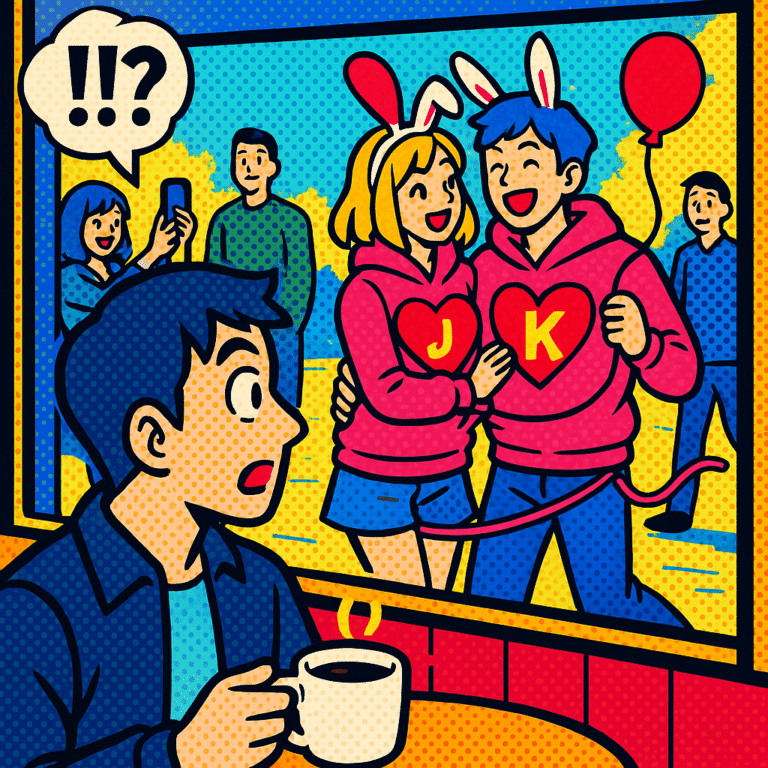

窓際の席で外を眺めながらぼんやりしていると、向かいの広場に尋常じゃないほど目立つ二人組が現れた。

それはまさに「バカップル」と呼ぶにふさわしい光景だった。

まず、二人ともお揃いの派手なピンク色のパーカーを着ている。胸には大きな赤いハートが描かれ、遠目でよく読めないが、どうやらそのハートの中には互いの名前が書いてあるらしい。

しかもそれだけではなく、頭にはなぜかウサギ耳のついたカチューシャ、手には風船、そして極めつけに、互いの腰に紐をつけて繋いでいるのだ。

僕は思わずコーヒーカップを持つ手が止まった。

(もちろんそんなのは個人の自由だ。だが、それにしたって、これはすごい……こんなに強烈なのは初めて見たぞ……)

周囲を見渡せば、他の通行人も明らかに二人に視線を送っている。中にはスマホを向けて撮影している人までいる。

「あの二人、勇気ありすぎだろ……」

僕は苦笑しながら観察していたが、ふと妙な既視感を覚えた。

(あれ……? よく見たらあの男、どこかで見たような……)

よくよく目を凝らすと、男性の方は確かに見覚えがあった。いや、間違いない。大学時代の友人、タクヤだ。

「ええっ!?」

僕は驚きのあまり、コーヒーをこぼしそうになった。

タクヤは学生時代、極めて真面目で地味な男だった。教室の片隅で静かに本を読み、恋愛とは無縁そうなタイプだったのに、今では派手なバカップルの主役になっている。

あの冷静沈着なタクヤが、いったいどうして――?

思わずカフェを飛び出し、二人に近づいていった。

僕が近寄ると、タクヤもこちらに気づいたようだった。

「おおー! 久しぶりだな!」

タクヤは陽気に手を振り、僕の元に駆け寄ってきた。腰に繋いだ紐のせいで恋人の女性も「やん、もう❤︎」と言いながら、引きずられるようについてきた。

「いやいや、タクヤ、お前一体どうしたんだよ……?」

僕が戸惑いながら尋ねると、タクヤは何の恥じらいもなく豪快に笑った。

「こいつがさ、どうしてもペアルックにしたいって言うから!」

隣の女性も満面の笑みで言った。

「だって私たち、運命の赤い糸ならぬ、ピンクの紐で結ばれてるんだもん!」

二人はお互いを見つめ合ってうっとりしている。

「それにしても、タクヤ、お前、その……学生の頃から、ちょっと雰囲気が変わったよな」

こんなに慎重に言葉を選ぶのは久しぶりだ。

僕が半ば呆れつつ言うと、タクヤは笑顔で肩をすくめた。

「人は変わるもんだよ。恋は人を変えるって本当だな」

僕は苦笑いした。

「それで? お前たち、今日はどこへ行くんだ?」

すると女性がすかさず答えた。

「これから遊園地よ! 観覧車に乗って、頂上でキスするの!」

大きな声で――。自分だったら走って逃げたくなる。

周囲の人々もチラチラとこちらを見て笑っているのを感じる。

しかしタクヤはまったく動じない。

「まあ、幸せそうでよかったよ……」

僕が半ば諦め気味に呟くと、タクヤは真面目な顔になって言った。

「でもさ、俺たちのこと、見てると面白いだろ? 」

「えっ」

僕はタクヤに心を見透かされたような気がして声をあげた。

「ははっ。別にいいよ。気にするな。嘲笑でもなんでもいい。周りの人を笑顔にして、話題を提供できるってそんな悪いことじゃないって思うんだよな」

そう言われてみると、確かに周りの人々は、あきれながらも、楽しそうに二人を見つめている。バカにしていると言えなくもないが、笑顔であることは確かだ。

「まあ、それも一つの社会貢献かもな」

僕がそう返すと、タクヤと女性は顔を見合わせてにっこりと笑い合った。

おや、なんか、これ……ちょっと羨ましいかもしれない?

「じゃあ、またな! 遊園地でもバカップル全開でいくぞ!」

二人は再び腰の紐を引っ張り合い「キャッキャッ」と、笑い合いながら去っていった。

人生、楽しんだもの勝ちってやつか。

僕は再びカフェに戻り、ひとり苦いコーヒーを飲み干した。

コメント