彗星が落ちたという丘に足を踏み入れたのは、夏の終わりだった。

丘には不自然なくぼみがあり、その底で一人の少女が空を見上げている。その光景はかなり奇妙だったが、なぜか僕は怖くなかった。

「君、大丈夫?」

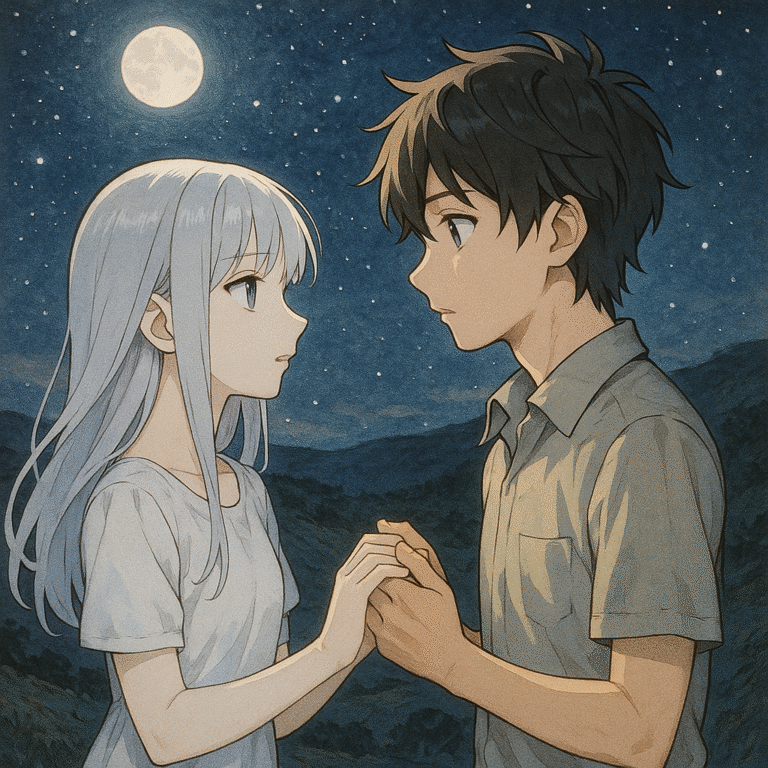

声をかけると少女はゆっくりと振り返った。月の光に照らされた彼女の髪は銀色で、肌は透き通るほど白かった。

「私は大丈夫。でも、あなたは?」

少女の質問に少し戸惑ったが、僕は頷いた。

「僕は――何もないから大丈夫だけど? それより君、こんな場所で何してるの?」

彼女は微笑みを浮かべ、くぼみの底から登ってきた。そしていきなり僕の手を取る。心臓がどきどきと高鳴った。

「――あなたを待っていたの」

彼女の手はひんやりとして、まるで人間ではないようだった。その瞬間、丘全体が淡く光った。

その夜以来、僕は毎晩のように丘を訪れ、少女と過ごすようになった。彼女は名前を持っていなかった。

ただ、彗星とともに落ちてきたことだけは確かだ。なぜかといわれても根拠はないが、とにかくそれだけは確信があった。

僕は彼女を「すい」と呼ぶことにした。

「すいはどこから来たの?」

ある夜、僕は訊ねた。彼女は静かに答えた。

「遠い星から。私は記憶の運び手。星が命を終えるとき、その記憶を集めて別の星へ運ぶ役割を持っているの」

「え! じゃあ、もしかして地球も……?」

彼女は静かに頷いた。

「ええ、地球は終わるわ。でも、それがいつかは教えられない。今かもしれないし、百年後かもしれないし、千年後かもしれないし。私にとって、あまり差はないけれど」

今か、それとも千年後かは、僕にとってはかなり違う――僕は胸がざわつくのを感じた。すいの存在は、この世界にとって特別な意味を持つことを直感したからだ。

そんなある日、町の人々が次々と謎の眠りに落ちはじめた。

ただの睡眠とは違う。まるで命を失ったように静かに眠り続ける人々は、目を覚ます気配すらなかった。

人だけではない。犬も猫も、トカゲもアリも、水槽の金魚も。

僕は慌てて丘へ向かった。すいは静かに空を眺めていた。

「君がやったの?」

僕は強い口調で問いただした。彼女は悲しげに首を振った。

「違うわ。私が運ぶのは記憶だけ。地球が私のことを感じ取って、一度すべての記憶のバックアップを取りはじめたみたい」

「どういうこと?」

彼女は静かに答えた。

「地球は記憶を整理し、新しい時代を迎えようとしているの。そのために、みんなを一時的に眠らせているのよ」

「でも、みんな目を覚ますよね?」

彼女は沈黙したまま答えなかった。

その夜から、僕は何度も眠る町の人々を目覚めさせようとしたが、無駄だった。やがて、残された人々も次々と眠りに落ち、最後には僕一人が残された。

絶望の中で、僕は再び丘に戻った。少女は相変わらず静かに空を見上げていた。

「どうして僕だけが眠らないの?」

「あなたは私と出会ったから。あなたの記憶はもう、地球のものではないの」

「それじゃ、僕はどうなるの?」

少女は優しく笑った。

「あなたは私と一緒に次の星へ行くの。あなたの体もあなたのものではなくなってしまったわ。地球の記憶媒体として選ばれたのよ」

彼女の手が差し伸べられた。その手を取れば、もう二度と地球に戻れなくなる。

「僕が行かなければ、どうなるの?」

「他の人が行くわ。あなたは私との記憶を失って――後は元通りよ。あなたは何も知らない普通の子供に戻れるわ」

僕は迷った。

だが、深い静寂の中で眠る人々の姿が脳裏に浮かんだとき、僕の心は決まった。

「僕は残る。みんなと一緒に、この星にいたい」

彼女は悲しげに微笑んだが、それを止めはしなかった。

「そう。あなたの選択を尊重するわ」

彼女はそっと僕の頬に触れ、唇を動かした。

「あなたとあなたの星の記憶は、必ず次の星に届けるわ」

すいは淡い光の粒子となって空へと昇っていった。その光は夜空の星々に紛れ、やがて見えなくなった。

翌朝、町の人々が次々と目を覚ました。

誰もが自分の眠りの理由を覚えておらず、まるで何もなかったかのように日常に戻った。

ただ僕だけが、その記憶を持ったままだった。すいは記憶をなくすと言ったが、記憶はなくならなかったのだ。これが何を意味するのか、僕にはよくわからない。

僕は再び丘に登り、空を見上げた。そこにはいつもと同じ星空が広がっていたが、すいの姿はもうない。

ふと、頬に触れた冷たい手を思い出した。

「もしかして――いつかまた会えるのかな」

僕の記憶はまだしっかりとある。

僕は独り言を呟き、丘を降りて家路に着いた。

その後も世界は何も変わらず続いた。僕だけが知る秘密を胸に、日々を過ごしている。

だが時折、夜空の星を見上げると、すいがこのたくさんの星のどこかにいて、僕を見ているような気がした。

彗星が落ちた丘には今も時折、人が訪れる。なんの穴かわからないと噂しあっているようだ。

あのくぼみに座って空を見上げていたすいのことを知る者はこの星以外には誰もいない。

コメント