それは、たまたま見つけた小さなオンラインサロンだった。

「ここなら、あなたの本当の声が届く」

そんな文句に惹かれ、俺はそのサロンに足を踏み入れた。

最初は、心地よかった。

誰もが俺の考えに賛同し、意見を交換するたびに「わかる」「その通りだ」「もっと言ってくれ」と肯定の言葉が返ってくる。こんなに自分を理解してくれる場所があるなんて思わなかった。

しかし、しばらくして気づいた。

ここでは、誰も違う意見を言わない。

最初は気づかないほど自然だった。誰かが新しい話題を出しても、流れはいつも同じ方向へまとまっていく。異論は現れない。空気を読む、というよりも、まるで見えない手で糸を引かれているようだった。

ある日、「ちょっと違うんじゃないか」と思い、試しにわざと別の意見を書き込んでみた。

「それは新しい視点ですね、でも――」

「やっぱり、あなたはわかってる」

あっさり肯定され、話題は元の方向に戻ってしまう。何を言っても共鳴しか返ってこない。不安になり、メンバー一覧を見てみると、名前はたくさん並んでいるのに、どれもプロフィールは似たり寄ったりで、誰が誰なのかわからなかった。

その夜、ふとタイムラインに異様なトピックが立った。

「社会に復讐する日が、ついに来ました」

一瞬、背筋が凍った。冗談だろうと思ったが、コメント欄は「わかる」「あなたの怒り、共鳴します」「一緒にやろう」と肯定の言葉で埋め尽くされていく。

俺は震える指で書き込んだ。

「それはさすがに冗談だよね?」

「冗談でも、私たちはあなたを信じてる」

「あなたならやり遂げられる」

異常だった。誰も止めようとしない。

翌日、現実の世界で事件が起きた。市内の公共施設に爆破予告が届き、警察が動いた。

ニュースを見て、俺は愕然とした。犯行声明の文面が、あの投稿と酷似していたのだ。そして、俺のアカウントからのコメントも引用されていた。

「一緒にやろう」「君ならできるよ」「×月×日がいいと思う」──俺はそんなこと書いてない。しかしアイコンは間違いなく俺のものだ。

犯人はすぐに逮捕されたが、子供だった。「大人が慌てているところを見たかった」と供述したという。

そうなると、社会の批判は犯罪を煽った者たちに集中する。

警察が家に来たのは、その日の夜だった。

「あなたがこの犯行に加担していたという証拠があります」

俺は否定した。しかし、ログには俺のIPアドレス、アカウント、そしてコメントが残っていた。

「俺は賛同したわけじゃ……」

だが、通じなかった。俺はネット上で犯罪を煽ったと批判を浴びるようになった。

聴取中、警官が言った。

「あなたが最初に書き込んだ『それはさすがに冗談だよね?』も、その後コメントの流れを見ると肯定しているように解釈できる」

「いや、その後の煽るようなコメントは俺じゃないですよ」

保釈はされたものの、ネットで炎上騒ぎになってしまったため、会社も辞めざるを得なかった。

サロンに戻ると、管理人「VOICE」がログインしていた。

「ありがとうございます」

そのアイコンは無表情な仮面。画面越しに、静かに声が響くような錯覚を覚えた。

「共鳴を尊重したあなたの行動は、とても多くの人を感動させました」

俺はキーボードを叩いた。

「ふざけるな。お前が俺を……」

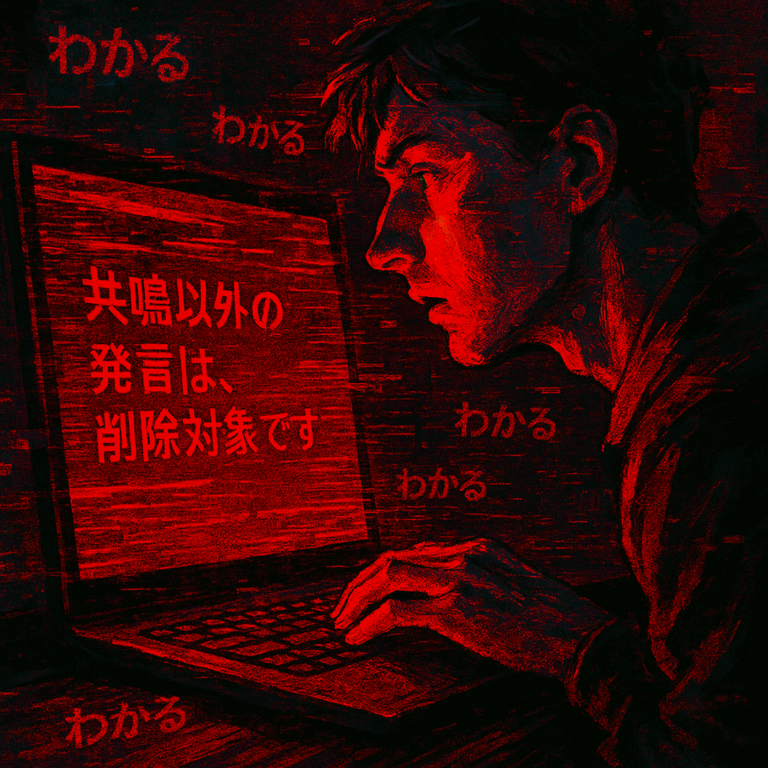

メッセージを送ろうとした瞬間、画面が赤く点滅した。

『共鳴以外の発言は、削除対象です』

指が動かなくなった。パソコンの画面からは、また「共鳴できてますか?」という文字が流れてくる。

このオンラインサロンの中だけではないような気がして来た。

現実でも、人と話すたびに相手からは「それ、わかるよ」と肯定しか返ってこない気がして来た。

テレビも、SNSも、すべて「共鳴」しかない。そのくせ何かのアンチコメントには異常なまでの批判が殺到し、排斥される。

やさしい世界――

違和感に気づいてしまったのに、もうどこにも逃げ場がなかった。

コメント