「世界を賭けたカードゲームだよ」

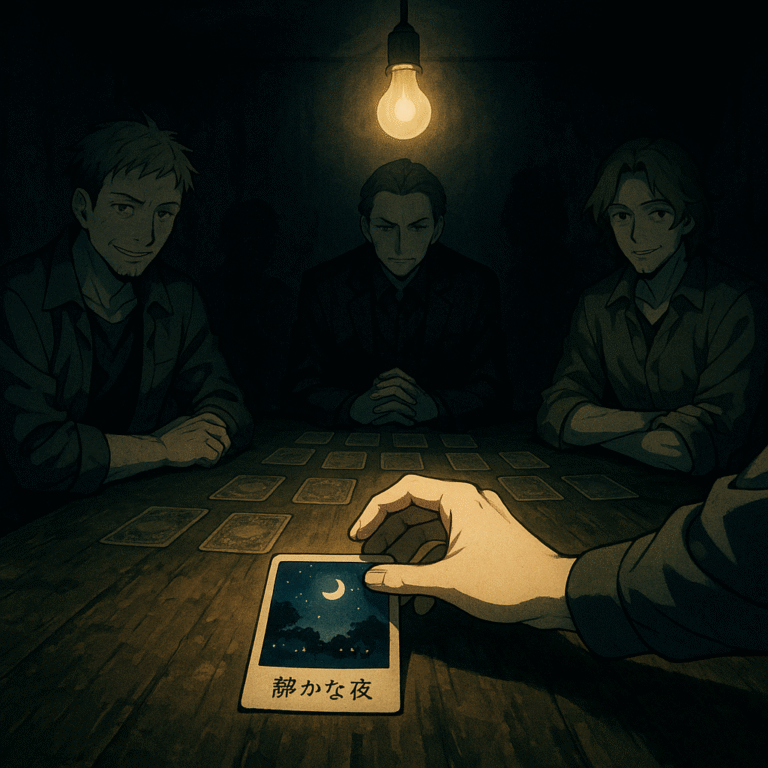

気がついたとき、僕は見知らぬ部屋にいた。薄暗い天井からぶら下がる裸電球が、テーブルの上に鈍い光を落としている。向かいには三人の男が座っていた。

テーブルには古びたカードが並び、そのどれもが長い年月そのもののように褪せた色合いをしていた。

「やっと来たか」

右手の男が、楽しげな表情で僕を見た。

「君が最後のプレイヤーだ」

「――何の話だ?」

「もうルールは体に染みているはずだよ」

左手の男が、まるで旧友に語りかけるように微笑んだ。

だが僕の記憶は曖昧だ。どうやってここに来たのか、なぜこのカードゲームが自分にとって重要なのかも、まったく思い出せない。ただひとつ、胸の奥がざわつく感覚だけがあった。

ゲームの進行役らしい中央の男が、カードをシャッフルしながら静かに言った。

「このゲームは世界を一つ選ぶためのものだ。どんな結末も、お前たち次第さ。結果を受け入れるしかない」

「……どういう意味だ?」

「このゲームの勝ち負けで世界が決まるってことさ」

冗談かと思ったが、三人の目には本気の光が宿っている。

カードが一枚ずつ配られていく。手に取ると、古びていながらもどこか温かな絵が描かれている。

カードの絵柄は現実世界の風景や日常、時に見たこともない奇妙な図案。たとえば「雨上がりの交差点」「眠る子猫」「消えかけた虹」など、記憶の奥に眠る景色のようなものばかりだった。

「最初の一手は君からだよ」

左手の男が優しく促す。

恐る恐るカードを出すと、中央の男が口元に微笑みを浮かべた。部屋の壁に土手に座った三人の少年が楽しげに釣りをしている風景が浮かび上がった。

「『思い出』のカードか。君は過去に賭けるのか?」

すかさず右手の男が「『未来の夢』で上書きしよう」と別のカードを出す。その瞬間、少年たちの姿がかき消え、新しい都市の朝焼けの光景が広がった。まるでカードのイメージが現実になったようだった。

「この部屋は、ゲームが進むごとに少しずつ現実が揺れる。揺らしすぎると世界が壊れるぜ」

中央の男が淡々と言う。「過去、未来、可能性――この世界の在り方は、お前たちの選択次第なんだ」

三人と僕で、順番にカードを出し合う。最初に言われた通り、ルールはなぜか体に染み込んでいた。先後に残すべきカードもわかっている。もしかすると、僕はこのゲームを何度も繰り返しているのだろうか。

カードは単なる絵柄ではなく、それぞれに「何かを創る力」「何かを終わらせる力」「誰かを救う力」など、目には見えない意味が宿っている。

「なぜ、カードゲームで世界の運命を?」

問いかけると、左手の男が静かに答えた。

「世界はひとつしか選べない。最後のプレイヤーだけが、それを決める権利を持つ」

右手の男は「楽しいだろう?」と笑った。「どんな世界にしたい?」左手の男も口角をあげる。

僕は黙ってカードを眺めた。選択するたびに部屋の景色が入れ替わる。桜舞う春の日、公園のブランコ、誰かの家の窓――どれも懐かしい風景だ。

やがてカードは一枚だけ残った。

それは「静かな夜」というカードだった。僕はそれをゆっくりとテーブルに置く。

「これで――どうだ?」

部屋の空気が変わる。三人の男は静かにうなずき「完敗だ」「またかよ」「次こそは負けないからな」と、口々に言うと空間に溶けるように姿を消した。

気づくと僕は、自分の部屋のベッドで目を覚ましていた。窓の外には静かな夜が広がり、月が優しく光っている。うつくしい夜だった。

あのゲームが夢だったのか、現実だったのかは分からない。

ただ、僕は確かに静かな夜という世界を選んだのだと、どこかで納得している気がした。

そして、今この瞬間も――どこかでまた、新しい最後のプレイヤーが、世界の運命を賭けてカードを切っているのかもしれない。

コメント