バス停の向かい、小さな児童公園の入り口に、白く四角い板が一本の柱にくくりつけられている。

文字も絵もない。ただの真っ白な看板だ。

広告の準備中かと思ったが、数日経っても何も書き加えられることはなかった。

「何か建つのかな」

「誰かのいたずら?」

通りかかる人々は立ち止まり、不思議そうに看板を見上げる。だがその視線は長く続かず、やがてまた慌ただしい日常に戻っていった。

けれども、私はあの看板がどうにも気になって仕方がなかった。

理由は、あの看板の前に立つと、妙に胸がざわつくからだった。なにか忘れている気がする。

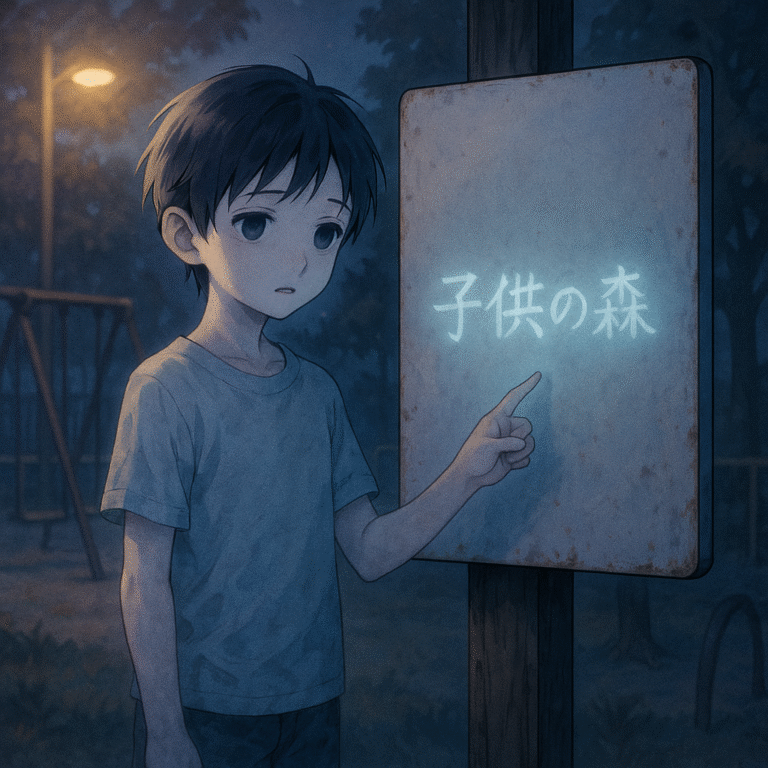

ある晩、残業帰りにふらりと公園に寄った。夜の街灯に照らされた看板は、昼間よりもさらに白く、浮かび上がるように見えた。まるで、そこに何かが書かれているかのような錯覚すら覚える。

私は思わず手を伸ばした。触れると、冷たい金属の感触が手のひらに伝わってきた。だが次の瞬間、心の底にぽつんと穴が開いたような感覚があった。

——ここで、何かがあった。

そう確信した。何か、大事なことを忘れている。

翌朝、公園を訪れると、見知らぬ老婦人が看板の前でじっと立ち止まっているのを見かけた。ぼんやりと宙を見つめ、眉をひそめている。

「どうかされましたか?」

私が声をかけると、老婦人は困惑した顔をした。

「いいえ……でも、変ですね。この場所、昔はなにかあった気がするの。私、ここで何かしたような……」

「やっぱりそう感じますか?」

「ええ。あなたも?」

老婦人の不安そうな目を見て、私は深く頷いた。お互いに顔を見合わせ、私たちは沈黙した。

その日の午後、私は地元の図書館へ向かった。町の歴史を調べれば、あの場所が何なのか、わかるかもしれない。

古い資料をめくっていると、一枚の写真が目に留まった。ぼんやりと写る古びた公園。その入り口には、はっきりと『子供の森』と書かれた看板が立っていた。あの白い看板にそっくりなたたずまいだ。

『子供の森』……?

妙な名前だ。記憶にない。いつ頃の写真なのだろう。資料をさらに調べると、古い新聞の切り抜きが挟まっていた。

『児童公園にて子供が行方不明。原因不明で捜査難航』

私の背筋を冷たいものが走った。だが次のページをめくろうとすると、図書館の司書が隣に立っているのに気がついた。驚いて飛び上がりそうになる。

「すみません、その資料は閲覧禁止です」

「え? でも……」

「申し訳ないですが回収させていただきます」

司書は無表情で私の手から資料を取り上げた。

「なぜこれが外に……」

司書が小さな声で呟いたのが聞こえた。

図書館を出て振り返ると、司書が何かを警戒するような顔つきでこちらを見ていた。ただ閲覧可能な書架にあった資料を見ただけなのに――

胸騒ぎを抱えたまま、私は再び公園に向かった。夕暮れが辺りを薄闇に染めている。例の看板の前には、今度は小さな男の子が立っていた。

「君、大丈夫?」

私が声をかけると、男の子はゆっくり振り返った。その無表情であの白い看板の前にいるときと同じような胸騒ぎがした。

「どうしたの? 迷子かな?」

男の子は首を横に振り、震える手で看板を指差した。私はもう一度看板を見た。白かったはずの表面には、薄っすらと『子供の森』と文字が浮かび上がっていた。あの、資料と同じだ。

その瞬間、私は記憶の扉が軋むように開くのを感じた。

そうだ、私は昔、この公園でよく遊んでいたのだ。友達と毎日遊んだ。その日も、ここで遊んでいた。

しかし、誰かが突然いなくなった。そして、大人たちに何かを言われた。

——忘れなさい。ひとりだけでいいんだから。

いったい何を忘れろというのか。「ひとりだけ」とは? 頭が痛い。足元がぐらつき、私は看板にもたれかかった。

男の子は私をじっと見ている。

「思い出した?」

「君は……誰?」

男の子は小さく笑った。

「おぼえていないんだね。毎日一緒に遊んだのにね。これからも僕はずっとここにいるよ。君たちは忘れちゃうだろうけど。僕が犠牲になれば他の子は全員助かるんだから仕方ないよね」

「どういうこと?」

男の子は指を口に当てて「しーっ」と静かに言った。

「みんな、思い出しちゃいけないって。でも、僕は忘れられたくないよ。だからたまにこうやって、出てくるんだ。看板も出したりしてね」

私は立ち尽くしたまま動けない。

「僕はずっとここにいるから……」

そう言うと男の子は無表情のまま後ずさりし、看板の中へ溶け込んでいった。

気づくと、夜になっていた。公園には誰もいない。

看板はまた真っ白に戻っている。しかし、さっき男の子が消えた場所に手を当てると、不思議と体温のような温かさがあった。

数日後、公園の看板は取り外されていた。作業をしている人たちが「勝手に立てられたらしい」「いたずらじゃないか」「前もこんなことあったな」と口々に話している。

誰も「子供の森」のことは知らないようだった。「子供の森」とは何だったのか。私はいまだに思い出せないが、ひどい罪を犯したような苦みが胸の奥に残っている。

それは、私がこの町を離れることになるまでずっと続いた。

コメント