「信じてもらえないかもしれないけど、このバーに幽霊がいるって知ってるか?」

隣の席の男が唐突に話しかけてきた。その夜、僕はいつものように馴染みのバーで一人、静かな時間を楽しんでいた。彼の声は静かな店内にしっくりと馴染み、不思議な雰囲気を作り出していた。

「幽霊……ですか?」

僕は思わず返事をしてしまう。男は酔っているのか、鼻が赤く目の焦点も合わないようだった。だが、表情は真剣だ。

「そうだよ。信じなくてもいい。でもね、カウンターの端っこ、あの席にいつもいるんだよ。もう黙っていられなくて」

男が指差したのは、入り口に近いカウンターの端。たいていは空いているその席には、もちろん誰もいない。

「いつも一人で飲んでる男がいてさ、話しかけても返事もしない。でも、なぜか気になってしょうがないんだよ」

男の声には妙に切実な響きがあった。僕は苦笑いしながらも、その席を何気なく見る。――もちろん誰もいない。

しかし、その瞬間、確かに何かが揺らいだような気がした。まるで誰かがそこに座っていて、「私のことですか?」と振り返ったように――。

次の日の夜、僕は再びそのバーを訪れた。カウンターの端の席がまた空いている。その席に視線を向けると、今度は違和感がはっきりと感じられた。まるで陽炎のように空間が揺らいで見える。

バーテンダーが僕の様子に気づき、そっと声をかけた。

「どうかしました?」

「いえ、実は昨夜、その、隅の席に幽霊がいるって聞いたんですよ。――まぁ、その人、だいぶ酔っ払ってましたけどね」

バーテンダーは微かに笑みを浮かべながらうなずいた。

「それ、実は結構有名な話なんですよ」

店主自身がその話を面白がるように語るのは意外だった。業務妨害だと怒られるかと思った。

「昔、毎晩来ては静かに一杯だけ飲んで帰るお客さんがいたんです。『一杯だけだから隅っこでいいよ』なんてね、その隅の席に座る。謙虚で好感のもてる方でした。しかしある晩を境にぱったり来なくなってしまったんですよ」

バーテンダーの視線はカウンターの端に向かっている。

「その辺りから不思議なことが起きるようになりました。閉店後にグラスを片付けても、翌朝、必ずあの席にだけ使った形跡があるグラスが残されているんです」

ゾッとしたような、不思議な感覚に襲われた。気づくと僕は思わず口にしていた。

「それで、彼が何かを伝えたいんでしょうか?」

バーテンダーは静かに肩をすくめた。

「僕にも分かりません。ただ、怖いとは感じないんです。寂しそうで、少しだけ温かい感じがして……いつも通りその席で飲んでいるだけでしょう」

僕はその夜、思い切って例の席に座ってみた。店内は静かで、いつもと変わらない穏やかな空気が漂っている。

ふと、目を閉じる。すると、不思議なことに、耳元で囁くような声が聞こえた気がした。

「君も一人か?」

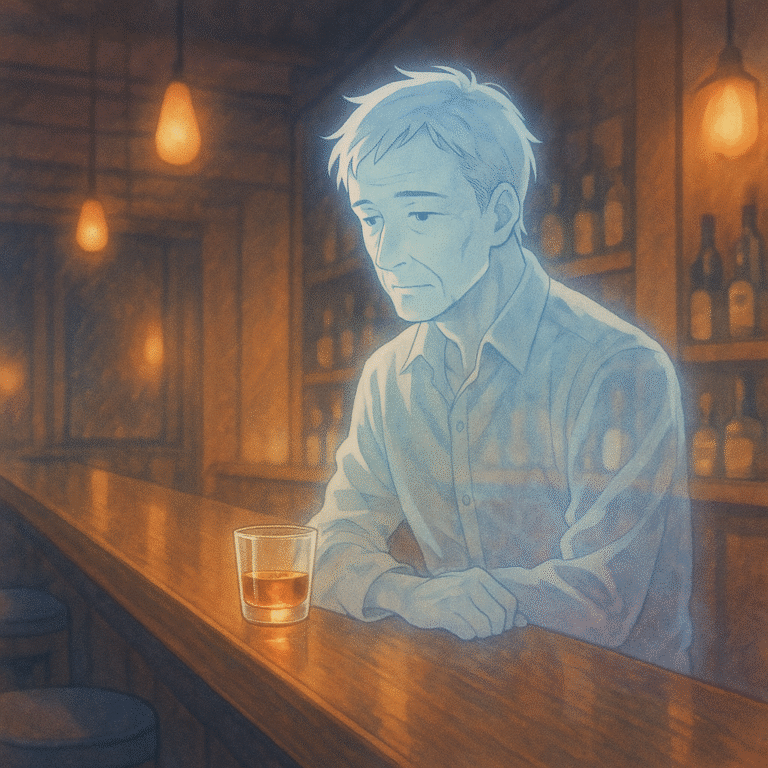

目を開けると、目の前には透明な人影があった。中年の男性で、穏やかな表情を浮かべている。悲しいわけでもなく、怒っているわけでもない。ただ、少しだけ寂しそうだった。

「あなたが、このバーにいるという噂の幽霊……さんですか?」

僕の問いかけに、彼は静かに頷いた。

「ここが好きでね。ここにいると――とても落ち着くんだ」

僕は思わず頷いた。彼に怖さは感じなかった。むしろ、寂しげで切ない存在に思えた。

「どうして、ここを離れないんですか?」

「約束したんだよ、誰かとまたここで会うって」

「誰と?」

彼は微笑んで、言った。

「ずいぶん前に会った若い女性だ。彼女はここで働いていた。でも、ある日急にいなくなった。きっといつか戻ると思って、毎日ここで待っているうちに……」

「彼女は戻ってこなかったんですか?」

彼は寂しそうにうなずいた。

「でもね、不思議なことに、ここで待っていると、いろんな人が話しかけてくれる。それが嬉しくてね、ここに留まってしまったんだ」

彼の表情に悲壮感はなかった。ただ、静かな満足感があるように見えた。

やがて、人影は徐々に薄くなり、気づくと完全に消えていた。目の前には空になったグラスだけが残っている。

後日、再びバーを訪れると、バーテンダーが微笑みながら話しかけてきた。

「昨晩、何かありましたか? そこに座ってらっしゃったようですけど――。今朝、あの席にグラスが残っていなかったんですよ」

僕は笑ってうなずいた。

「ええ、少しだけ、話をしました」

バーテンダーはホッとしたような笑顔でうなずいた。

「あの人、ようやく満足したのかもしれませんね」

今でも、たまにカウンターの端を見つめる。そこにあの幽霊がいる気配はないが、ふとした瞬間、温かな気配を感じることがある。きっと彼は、次の場所へ旅立ったのだろう。

それとも、どこかのバーのカウンターで、また誰かに話しかけてもらうのを待っているのかもしれない。

コメント