あれは高校二年の夏の合宿でのことだった。

うちのバスケ部は毎年、校内合宿をしていて、その日は夜遅くまで体育館で練習していたんだ。

ようやく練習が終わり、片付けをしているときだった。静まり返った校舎の方から、奇妙な音が聞こえてきた。

「……ん?」

耳を澄ますと、はっきりと聞こえる。誰かの笑い声だ。

それがまた不気味なことに、やけに陽気な笑い声だった。

「おい、アレ、聞こえるか?」

最初に口を開いたのは、後輩のタケシだった。

「ああ、聞こえるな……どこだろ?」

俺が答えると、部長のヒロキが小さく震える声で言った。

「屋上から……じゃないか?」

その瞬間、俺たちは顔を見合わせた。無視すべきだったのかもしれない。だが、誰もが合宿という状況の高揚感のせいか、好奇心の方が勝ってしまったんだ。

「屋上で何かやってるんじゃないか。ちょっと見に行こうぜ」

俺の提案に、全員がなんとなく頷いた。

階段を上がり始めると、空気が急に重く感じられた。意気揚々と体育館を飛び出した俺たちだったが、自然と口数が減っていく。校舎内は真っ暗で、階段の電気も切れているらしく、スマホのライトを頼りに登っていった。

それでも、屋上からは楽しげな笑い声がはっきりと聞こえ続けていた。

「なんか変だな……」

タケシがぼそりと呟く。ヒロキが慌てて口を挟んだ。

「そういうこと言うなよ、怖くなるだろ」

ヒロキは普段クールで強気なタイプだが、今日ばかりは明らかに動揺しているようだった。

ようやく屋上の扉にたどり着き、俺がゆっくりドアノブを回す。

ギィィィ……

重たい扉が軋んで開く音が、やけに大きく響いた。その瞬間、さっきまでの笑い声がピタリと止んだ。

俺たちは一斉に屋上へ飛び出した。

だが、そこには誰もいない。ただ静かな夜風が吹いているだけだ。

「なんだよ……誰もいないじゃないか」

「笑い声、ここじゃないんじゃないか」

ヒロキが小さく息を吐いた。皆、口々に安堵した声を出している。

そのとき、背後でバタンと音がした。

俺たちが振り返ると、屋上への扉が勝手に閉まっていた。

「おい! 誰だよ、閉めたの!」

タケシが叫ぶが、返事はない。俺たちは扉に駆け寄り、ドアノブを回したが、びくともしない。

「あれ……鍵がかかってる?」

俺は焦りを感じ始めていた。スマホのライトがちらつき始めたと思うと、次々と画面が真っ暗になっていく。

「電池が切れた!?」

「嘘だろ。まだ電池50%はあったぜ?」

ヒロキが狼狽して声を上げる。

その瞬間、またあの陽気な笑い声が響いた。

「ハハハッ!」

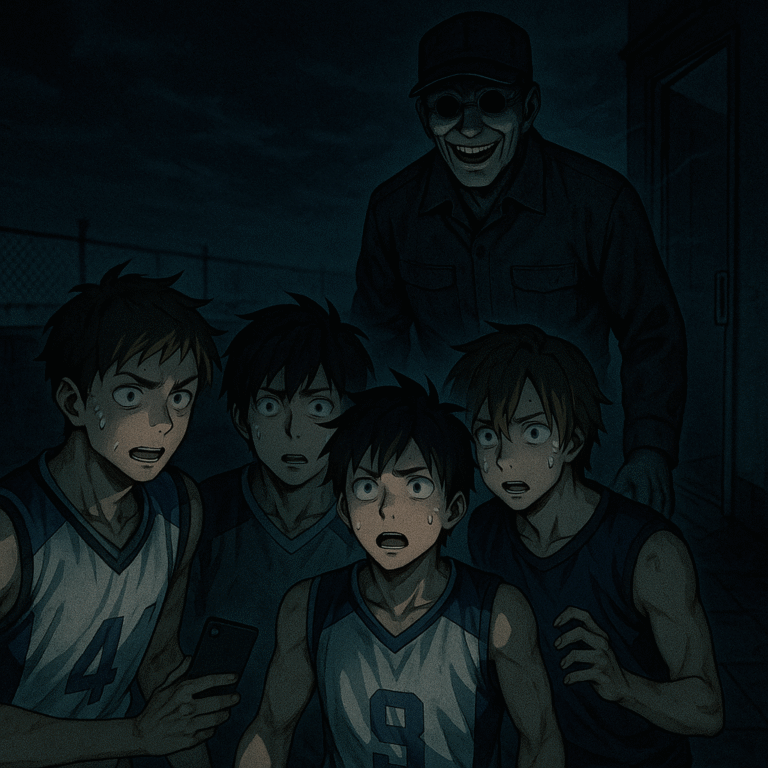

俺たちは硬直したまま、声の方を見つめた。

しかし、そこには何もいない。ただ声だけが屋上中に響き渡っている。

「お、おい……なんだよ、これ。やばいぞ」

タケシの声は完全に怯えている。

その時、屋上の隅で小さく動く影があった。

よく見ると、誰かが背を向けて立っている。

「誰だ!?」

俺が勇気を振り絞って叫ぶと、その人物はゆっくり振り向いた。

それは、見覚えのない中年の男だった。作業服のような格好をしている。異様なほど陽気な笑顔を浮かべているが、その目は真っ暗で何も映していないように見えた。

「いやあ、にぎやかな連中だなぁ!」

男はまた笑った。だが、その笑い声は明らかに異常だ。楽しそうに笑っているのに、なぜか背筋が凍るほど寒々しい。

「あなた、誰なんですか?」

俺は震えながら問いかけた。

「俺か? 俺はただの用務員さ」

用務員? そんな人はこの学校にいた記憶がない。

「この学校に用務員なんて、いませんよ……」

ヒロキが呟くと、男はにやりと口の端を吊り上げた。

「おお、そうだったな。俺はずっと、ずっと昔にクビになったんだ。もしかしたら君らが生まれる前かもしれないな」

男の声は妙に浮いていて、まるで別の世界から聞こえるようだった。

「それからずっと、ここにいる。生徒たちが楽しそうにしてるのを見てるのが好きでなあ。こうして笑っていたら、誰かここにくるじゃないかって思ってな」

「おじさん、もしかして、幽霊……とか?」

タケシの震える声に、男は再び大きく笑った。

「ハハッ!」

その瞬間、男はゆっくり俺たちの方へ歩き始めた。

「仲間になってくれよ。そしたら、もう寂しくない」

俺たちは震えながら後ずさったが、もう逃げ場はなかった。

その時、屋上の扉が突然、勢いよく開いた。

そこには顧問の先生が立っていた。

「お前たち、屋上で何をしているんだ! 鍵がかかっていたはずだが、誰が開けた!」

先生の怒鳴り声に、俺たちは大慌てで屋上を飛び出した。出る瞬間にちょっとだけ振り返ったが、そこにはもう誰もいなかった。

翌日から、あの陽気な笑い声を聞くことはなくなった。

しかし時々、夜の学校の屋上を見ると、あの出来事をふと思い出す。

そして、俺たちはもう二度と屋上には近づかなくなった。

コメント