「ごめんなさい。あなたのことを覚えていないんです」

その一言が、陽介の胸に深い穴を開けた。

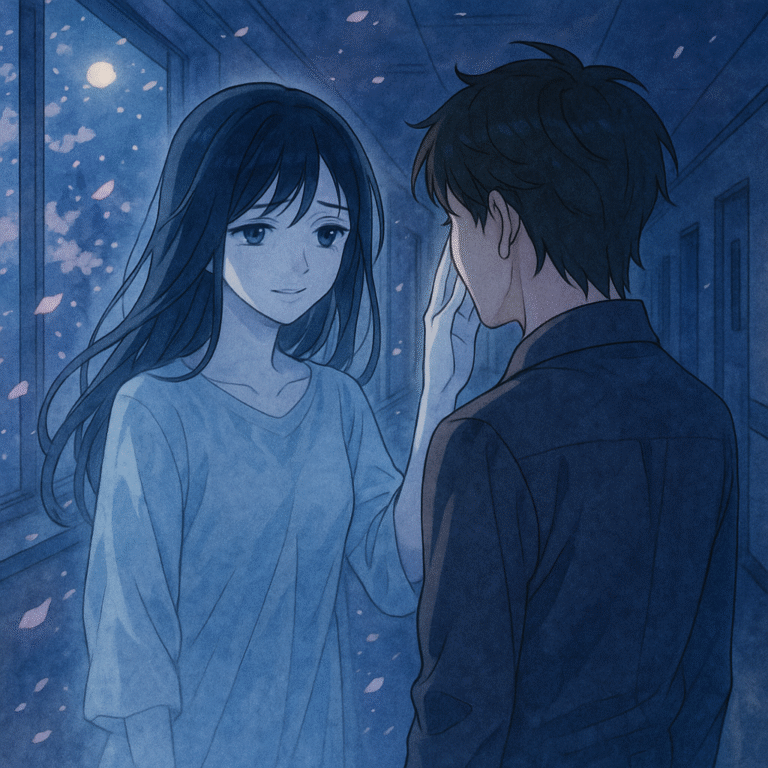

彼女――芽衣は静かな病室のベッドの上で、陽介に微笑みを向けた。

窓の外では春の風が桜の花びらを運び、まるで雪のように降り積もっている。

芽衣は一週間前に交通事故に遭い、奇跡的に命を取り留めたが、その代償に過去の記憶をすべて失ったのだと医師は告げた。

医師が病室を去ったあと、芽衣が小さく呟いた。

「私は……あなたの何なんですか?」

その問いに、陽介は答えようとした。

妻であり、世界で一番愛しい人だと伝えたかったが、喉が詰まって言葉が出ない。

震える手で薬指の指輪をそっと差し出すと、芽衣は申し訳なさそうに頷いた。

「そうなんですね。でも、本当に何も思い出せないんです。名前を聞いても、顔を見ても……」

「いいんだよ。ゆっくり思い出せばいい」

陽介はできるだけ穏やかに微笑んだ。芽衣に余計な重荷を背負わせたくなかった。

それから毎日、陽介は芽衣に会いに病院へ通った。思い出の写真を見せ、二人が出会った頃の話をした。芽衣はいつも優しく微笑み、陽介の話に静かに耳を傾けていた。

けれども、どれほど話しても芽衣の記憶は戻らず、次第に陽介はある違和感を抱き始めた。

微笑む芽衣はまるで別人のようだったのだ。

仕草、声の抑揚、好きだった食べ物まで、すべてが微妙に違っている。

ある日の夕方、芽衣がぽつりと呟いた。

「ねえ……私、本当にあなたの妻だったんでしょうか?」

陽介はドキリとしたが、無理に笑顔を作った。

「何言ってるんだよ、もちろんだよ」

芽衣はそれ以上何も言わなかったが、彼女の瞳に宿る影は消えなかった。

陽介は次第に、不安になり始めた。

もしかして、自分は何かを見落としているのではないか。そもそも事故の詳細をよく知らないことに気づいた陽介は、担当医に事故のことを改めて尋ねた。

医師はしばらく沈黙した後、小声で言った。

「実は、事故現場にいたのは彼女だけではなかったんです」

「どういうことですか?」

「同じ事故に巻き込まれた女性がもう一人いて……その方は、残念ながら亡くなりました」

陽介は息を呑んだ。

「その……亡くなった女性は?」

医師はうつむき、やがて口を開いた。

「身元がわかっていません。身寄りのない方かもしれません」

その日の夜、陽介は芽衣が眠った後、病院の廊下をぼんやりと歩いていた。静まり返った廊下には、自分の足音だけが響く。

ふと、遠くの廊下の端に立つ女性の姿に気づいた。看護師かと思ったが、何かがおかしい。

足音を立てずに近づくと、女性はゆっくりと振り返った。

陽介は驚きのあまり、その場で凍りついた。

その女性は、芽衣だった。間違いなく妻の芽衣だ。病室にいる芽衣とは明らかに気配が違う。

「芽衣……どうして?」

陽介が震える声で尋ねると、芽衣は悲しそうな顔で小さく微笑んだ。

「私は死んだの。体は残っているみたいだけど」

「今、病室にいるのは……」

女性は目を伏せ、小さくため息をついた。

「彼女は、私と同じ事故で亡くなった女性。何が起こったのかわからないけど、事故の衝撃で入れ替わってしまったのかもしれない」

陽介は呆然としながら頭を振った。

「信じられない……」

女性――本当の芽衣は寂しそうに笑った。

「でも、彼女は悪くない。記憶もすべて失っているから、自分が誰なのか分からないの」

「それは――そうかもしれないけど、でも――」

「事故にあったときに、彼女の記憶が少しだけ流れ込んできたの。両親に愛されなかった。施設でいじめにあった。性被害を受けた。男性に騙された――つらい記憶ばかりだった。だから――」

「彼女のことは仕方ないよ。でも君は? 君はどうなるんだ?」

「私はもう、あなたのそばにはいられない。私は死んでしまったの」

「そんな……そんなの、おかしい! 体はちゃんとあるし、魂もここに――」

陽介が叫ぶと、芽衣はゆっくり近づき、陽介の頬に優しく触れた。温もりはなく、ひんやりとした感触だけが残った。

「魂が体から抜けてしまうことを『死』というのよ。彼女は関係ないわ。私は死んだの。陽介、ごめんなさい。そして、ありがとう」

芽衣の姿がゆっくりと廊下の暗闇に溶けていく。陽介は必死で彼女を追いかけようとしたが、その姿は闇に消えた。

翌朝、病室を訪れた陽介を見て、ベッドの上の彼女は微笑んだ。

「おはようございます」

声は間違いなく芽衣のものだが、やはり気配がまったく違う。

陽介は静かに微笑み返した。

「おはよう」

芽衣はかなり彼女に同情的だった。やさしい芽衣らしい。陽介はこれからどうすればいいのか、まだ決めることができない。

窓の外では相変わらず花びらが風に舞っている。その一枚が少ししか開かない病室の窓をすりぬけ、音もなく床に舞い落ちた。

コメント