その扉は、昨日までは確かにそこにあった。

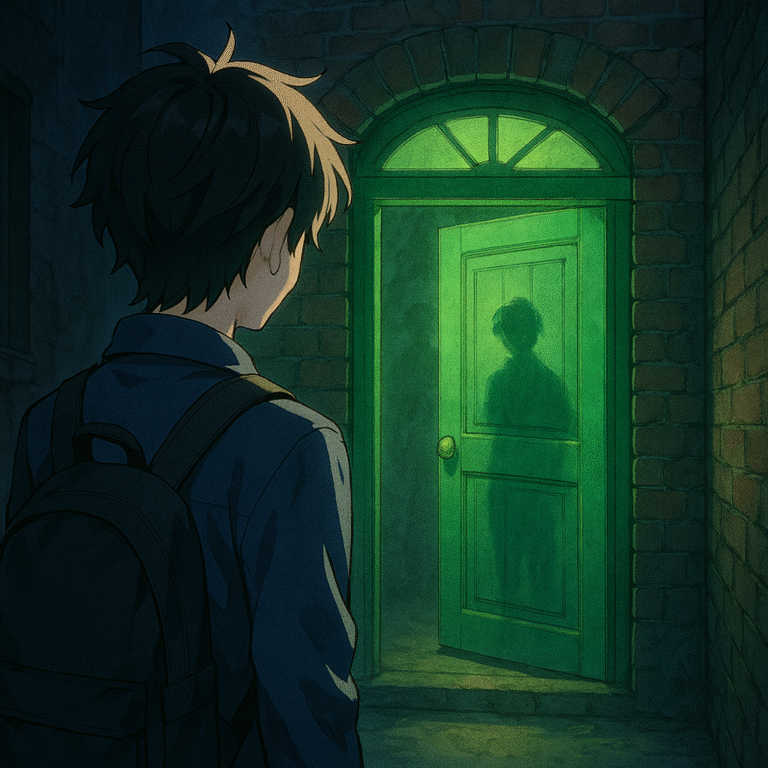

学校帰りの路地裏、雑居ビルの影に隠れるようにして、古ぼけたレンガの壁面に場違いなほど鮮やかな緑色の扉が存在していたのだ。

「あれ、こんなのあったっけ?」

最初にその扉に気づいたのは夏樹だった。夏樹は好奇心が旺盛で、不思議なものや謎めいたものには目がない。

僕はあまり興味を感じず、軽く受け流した。

「さあ、気づかなかったな」

でも夏樹はその扉に心を奪われたようで、じっと扉を凝視していた。

「なんか気になるんだよな、これ」

そう呟きながら、夏樹はためらいなく扉のノブを掴み、ゆっくりと押した。

驚くほど静かに扉は開き、中からは冷たく湿った空気が漏れてきた。薄暗く、中の様子はまったく分からない。

「おい、勝手に入ったら怒られるぞ」

「ちょっと見るだけだよ」

夏樹は僕を安心させるように軽く笑った後、ふっと扉の向こうに消えてしまった。

扉は、彼が中へ入ると同時にゆっくりと閉じた。僕は慌てて扉を開こうとしたが、なぜか取っ手はびくとも動かなかった。

「おい、夏樹! 聞こえるか?」

何度も叫んで扉を叩いたが、返事はなかった。ただ静かな闇が扉の向こうに広がっているだけだ。

不安になったが、日も暮れ始め、どうすることもできなかった僕は、翌日またここに来ることを決めてその場を後にした。

翌日、すぐその場所へと戻った僕は、愕然とした。

昨日確かに存在していた緑色の扉が、きれいさっぱり消えている。

そこにはひび割れたレンガの壁が広がるばかりで、扉があった形跡すらない。辺りを見渡す。場所は絶対に間違えていない。

胸がざわついた。

夏樹はどこへ消えたのか。あの扉は何だったのか。誰に話しても信じてもらえるわけがなく、僕だけが夏樹の存在が消えてしまったことを知っていた。

次の日から、僕は扉が消えた場所の前で長い時間を過ごすようになった。もしかしたら再び扉が現れ、夏樹がそこから笑いながら戻ってくるかもしれない。そんな淡い期待を抱いていたのだ。

だが扉は現れない。時間が経つにつれて、僕の中には別の疑問が生まれ始めていた。

――もしかすると、あの扉が見えたのは僕たちだけではなかったのか?

ある日、路地を眺めている僕に、老人が静かに近づいてきた。老人は小さな声で話し始めた。

「君、もしかして扉を探しているのかい?」

驚いて老人を見つめると、彼は静かに頷いた。

「まれにこの街のどこかに現れる扉だ。入った者は戻らない。誰もその存在を信じないが、私は確かに見た」

「どうしてそんなことを知ってるんですか?」

老人は悲しげに微笑んだ。

「私も若い頃、その扉を開けて消えた友人を待ち続けているんだよ。もう60年も前のことだがね。それから似たような体験をした人に何人か会ったよ。みんな同じことを言っていた」

老人の言葉は僕の胸に重く響いた。

「扉の向こうには、一体何があるんですか?」

「さあね。向こうに行った人しか分からない。ただ、戻れない場所であることだけは確かだ。人が消えた話は何度か聞いたが、戻ってきたという話は一度も聞いていない」

その後も僕は諦めきれず、扉が現れた場所を何度も訪れた。

ある夜、真夜中にふと目が覚め、無意識のうちに路地へ足を運んだ。

そして、目を疑った。

そこにまた、あの緑色の扉が静かに佇んでいたのだ。

僕は恐怖と興奮が混ざった感情を抑えきれず、ゆっくりと近づいた。ノブに触れるとひんやりと冷たく、心臓の音が大きく響いた。

扉を静かに押すと、中は真っ暗だった。だが闇の中にぼんやりとした人影が見えた。

「夏樹か?」

呼びかけると、人影がゆっくりと近づいてきた。

「やっと来たな。待ってたんだよ」

それは確かに夏樹の声だった。

「お前、無事だったのか?」

「ああ、もちろんさ。ここは案外悪くないよ。もう戻れないけどね」

「それはどういう意味だ?」

夏樹は微笑んだ。

「ここは別の場所なんだ。別の可能性、別の選択をした僕らが暮らす世界。戻りたいと思えば扉は消える。まだ君は中に入っていない。引き返すんだ」

その言葉と同時に、眼の前で扉が音を立てて閉じた。

慌ててもう一度開こうとしたが、扉は消えていた。壁だけが存在し、僕の手は空をつかむ。その瞬間、全てを理解した。

夏樹の微笑みは穏やかで優しかったが、どこか寂しげだった。

扉はどこへ消え、夏樹はどこへ行ったのか――。

その答えは今も分からない。けれども不思議と、もうどうにもならないということが腑に落ちた。

夏樹は別の場所で暮らしている。それは死のような重いものではなく、引っ越しくらいの軽いものでもなく、その中間くらいの離別である。

仕方がない。

僕は夏樹の消えた壁を背にゆっくりと路地を離れた。

コメント