カシャン、カシャン――

鉄と油の匂いに満ちた空間で、単調な音が絶え間なく続いていた。

僕の仕事は単純だ。

ベルトコンベアーに乗って流れてくる部品に、指定された部品を取り付けるだけ。スパナを握り、ボルトを締め、電動ドライバーでネジを打つ。流れ作業。思考は必要ない。何を作っているのか、誰も知らない。

「さあ、考えちゃダメだ」

隣の持田さんは、よくそう言った。

「俺たちは全体を見る必要はない。手元だけ見ろって、そう習ったろ?」

この工場では、それが絶対のルールだった。

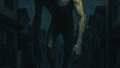

シフトは三交代制。僕たちは第三班、夜勤だった。夜の現場は不気味なほど静かだ。昼間は鳴り響く警報やアナウンスも、夜には不思議と止む。

ただベルトコンベアーと、工具と、僕たちの呼吸音だけが、薄暗い空間に満ちていた。部品は、一見普通の金属だった。大小さまざまな板、管、箱型のパーツ。それらに、センサーのようなものを取り付ける。

何度か、ふとした拍子に部品の裏側に「文字」のようなものを見た気がする。 だが目を凝らすと消えていた。まるで目の中の埃のように、見ようとすると見えなくなる。

たぶん、気のせいだろう。 そう自分に言い聞かせた。

ある夜、異変が起きた。

いつものようにベルトコンベアーに向かっていたとき、流れてきた部品が――止まったのだ。

カタン、と小さな音を立てて、部品は僕の前で静止した。

「……え?」

思わず顔を上げる。

ベルトコンベアーは、なお動いている。 だが部品だけが、そこに浮いているように止まっていた。

周囲を見る。 ほかの作業員たちは誰も気づいていない。 あるいは、気づかないふりをしている。

僕は、そっと部品を手に取った。

それは、いつもの金属板ではなかった。柔らかい、温かみのある手触り。奇妙な形をしていて、何かの生き物の骨のようにも見えた。部品の表面には、くっきりと文字が刻まれていた。

「気づくな」

心臓が跳ねた。

ベルトコンベアーの音が急に遠ざかり、耳鳴りだけが響いた。

持田さんの声が聞こえた。

「おい、手を止めるなよ。流れ作業は命だぞ」

慌てて部品をベルトコンベアーに戻そうとした。だがその瞬間、部品がふっと手の中で消えた。まるで、最初から存在していなかったかのように。

それからだ。

ベルトコンベアーの流れが、少しずつ「違って」きたのは。流れてくる部品が、微かに呼吸しているように見える。ネジ穴が、まるで目のようにこちらを見ている。パーツ同士が、誰かの声のようなノイズを発している。

それでも、作業は続いた。

手を止めれば、何かに気づいてしまう気がした。 そして、気づいた者は、二度とこのラインには戻ってこない。

ある日、持田さんが消えた。

誰も理由を聞かなかった。 ただ、空いた彼の持ち場に、別の作業員が補充された。

それは、昨日まで部品の一部だったような、無表情な男だった。目がため池みたいに濁っていた。

僕は思い始めていた。もしかしたら、僕たちは何かを作るために部品を組み立てているわけではないのではないか。

僕たち自身が、流れの中で決まった動きをすること自体に何かの意味がある。そう、僕たちがこのせまい世界の部品としてここにあるのではないか。

だからこそ、何を作っているか知らされない。知ってしまえば、自分が何のために、いや、何のためでもなく動いていることがわかってしまうから。

今夜も、ベルトコンベアーは流れている。

カシャン、カシャン。

手は勝手に動く。頭はもう、何も考えない。

ただ、たまに、ほんのたまに、僕の前に「止まる」部品がある。そこには、やはりこう書かれている。

「気づくな」

僕は、目を閉じた。

ベルトコンベアーのむこうには、まだ見たことのない、果てしない闇が広がっている気がする。

コメント