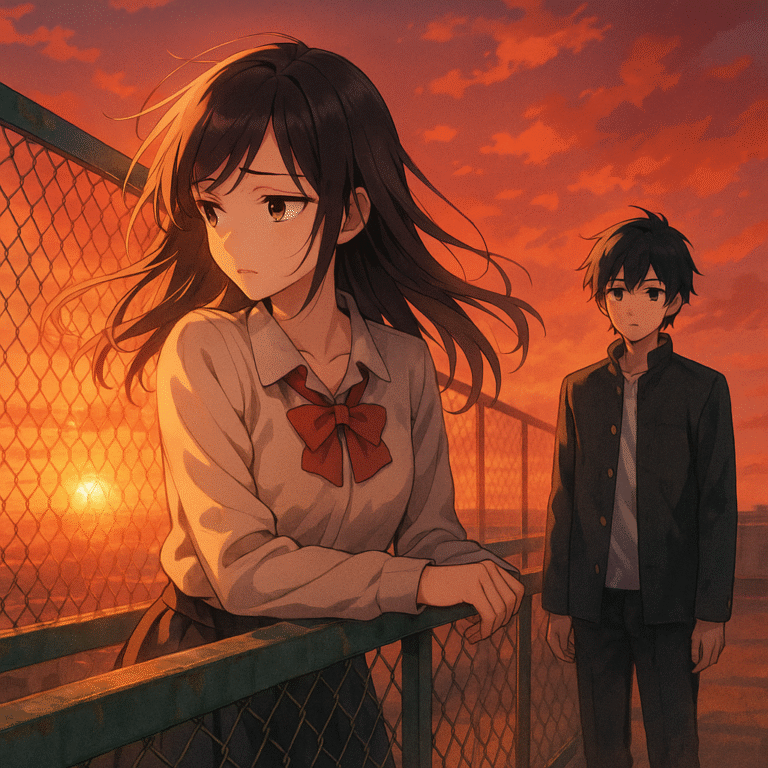

夕陽が校舎を赤く染める頃、私はひとり屋上のフェンスに寄りかかっていた。

風は冷たく肌を刺すようだった。何もかもが微妙にズレてうまくいかない。

クラスのいじめを傍観している。成績は中の中から上がりも下がりもしない。部活動も楽しいとは思えない。友達との付き合いも薄っぺらい。

思わず、ため息とともに小さく呟いた。

「消えたいな……」

自分が消えてもきっと誰も気づかない。ちいさな声は夕暮れの中に虚しく響くだけだと思っていた。けれど、背後から微かな足音が聞こえた。

振り向くと、見知らぬ少年が立っていた。クラスも名前もわからない。でも、どこか見覚えがあった。彼は黙ったまま私をじっと見つめている。

「……聞いてた?」

少年はゆっくり頷いた。

「君、本気でそう思ったの?」

その声は柔らかく、だけどどこかさみしげだった。

私は正直に答えた。

「わからない。ただ……時々、どうしようもなくそう思うの」

少年は少しだけ眉を寄せ、何かをためらうように息を吐いた後、再び口を開いた。

「僕、人を消せるんだ」

唐突なその言葉に、私はぽかんと彼を見つめる。でも、ふざけているようには見えない。

「冗談じゃなくて?」

「本当に消せるんだ。存在自体を。誰の記憶にも残らないように」

私は胸がざわつくのを感じた。

不思議なことに怖くはなかった。ただ、なぜか少しだけ期待している自分がいる。

「じゃあ、私のことも消せる?」

自分でも驚くほど静かな声でそう尋ねた。彼は目を細め、慎重に言葉を選んだ。

「消せるけど、それは簡単にやってはいけないことなんだ。なぜなら一度消したらもう戻れない。二度と」

「それでもいい」

「本当に?」

「……多分」

私の答えに彼は苦笑した。

「多分ってなんだよ。消えたいと思ってる人って、みんなそんなに曖昧なのかな」

彼の言葉が胸に刺さった。

確かに私は心のどこかで消えることを望んでいた。でも、本当に存在ごと消えたいかと言われれば、少し自信がない。消えたあと、たぶん後悔する自分も存在しないのだから自信をもって消えたいと断言してもいいはずなのに。

「君は、消したことあるの?」

少年は目を逸らし、遠くの空を見つめた。

「……一度だけ」

「後悔してる?」

彼は首を横に振ったが、その横顔には深い悲しみが宿っていた。

「後悔とは違う。でも、寂しいんだ。誰も覚えてないけど、僕だけは覚えてるから」

彼の表情を見ていると、不思議と胸が締めつけられた。消された誰かの存在を、たった一人だけが覚えている。それはとても孤独なことに思えた。

沈黙が流れる中、私は再びフェンスにもたれかかった。

「もし、私が本当に消えたら、君は私のことを覚えててくれる?」

彼は私の方をじっと見つめ、静かに頷いた。

「もちろん。それが僕の背負った役割だから」

「役割?」

「人を消せる人間は、消えたい人の助けにならなければならない。でも同時にその記憶を持ち続ける義務があるんだ。忘れることは許されない」

夕闇が周囲を覆い、私たちは二人、冷たい風の中に立ち尽くしていた。

部活動の終わりを告げるチャイムが遠く響く。

「君が本当に消えたいなら、明日ここに来て。僕は待ってるから」

そう言い残して彼は振り返り、ゆっくりと屋上から去っていった。

その夜、私はずっと眠れなかった。消えたいと思っていた自分がいる一方で、彼の言葉を思い返すたびに、心が揺れ動いた。

翌日の放課後、私は迷いながら再び屋上に向かった。そこには昨日と同じ場所で、彼が静かに待っていた。

「……来たんだね」

私は頷き、彼の隣に並んだ。

「消えようとは思ったけど……でも、やっぱりまだ迷ってる」

彼は微かに微笑んだ。

「それが普通だよ。本当に消えたい人なんて、実は滅多にいないんだ。みんな何かを求めているだけだよ」

「何か?」

「存在を認めてもらうこと、自分を見てくれる人、寂しさを埋めてくれる誰か。君が望んでいるのはきっと、消えることじゃなくて、存在を肯定してくれる何かなんだ」

私はその言葉に黙り込んだ。彼の言葉が図星すぎて、何も言えなくなってしまった。

どうしようもなく自分に価値を見いだせなかった。もしも自分が消えたら、誰かが必死で探してくれるのではないか、そんな淡い期待を見透かされた気がした。

「僕もね、ずっと孤独だったんだ。この力を使ってしまった時から。誰かを消してしまってから。だからこそ、もう二度と誰かを消したくないと思ってる。本当は説得みたいなことはしてはいけないんだ。でも僕は君に消えてほしくないと思っているよ」

「じゃあ、なんで昨日……」

「君が本当に消えたいのか、それともただ聞いて欲しかったのか。それは確認しなくてはいけない。ある意味これも役割なんだ」

私はなぜだか涙が溢れてきた。彼はそっと私の肩に手を置き、小さく微笑んだ。

「消えないでよ。君がいなくなったら、僕はまた一人分の孤独を背負うことになるんだ」

その瞬間、胸の奥に温かな感情が広がった。

私は涙を拭いながら小さく笑った。

「……わかった。まだここにいるよ」

彼は頷き、静かな笑顔を浮かべて空を見上げた。

どこか遠くで夕焼けが燃えている。私たちはしばらく黙ったまま、並んで立ち続けた。

消えたくなるほど孤独だった世界に、ほんの少しだけ、別の色が見えた気がした。

コメント