あれはもう何年も前の話になるけど、今でも時々ふと思い出すことがあるんだ。ちょっと不思議な話で、信じてくれるかどうか分からないけどさ。

俺が旅をしていた頃のことだ。

あの頃は、あてもなく旅をするのが好きでね、 知らない街を訪ねては、数日間過ごして、またふらっと次の街へ向かう。 そんな旅を繰り返していたんだ。

そんな時、ある谷間にひっそりと開かれるという〈サレムの市〉の話を聞いた。 何でも月に一度だけ、満月の夜に開かれる幻の市らしい。地元の人たちは「時間が止まる市」なんて呼んでいて、声を出したり感情を乱したりすると、そのまま帰れなくなるらしいんだ。

ちょうど満月が近かったし、俺も暇だったから、その市を訪れてみることにした。 噂の通り、谷底にひっそりとその市は開かれていた。

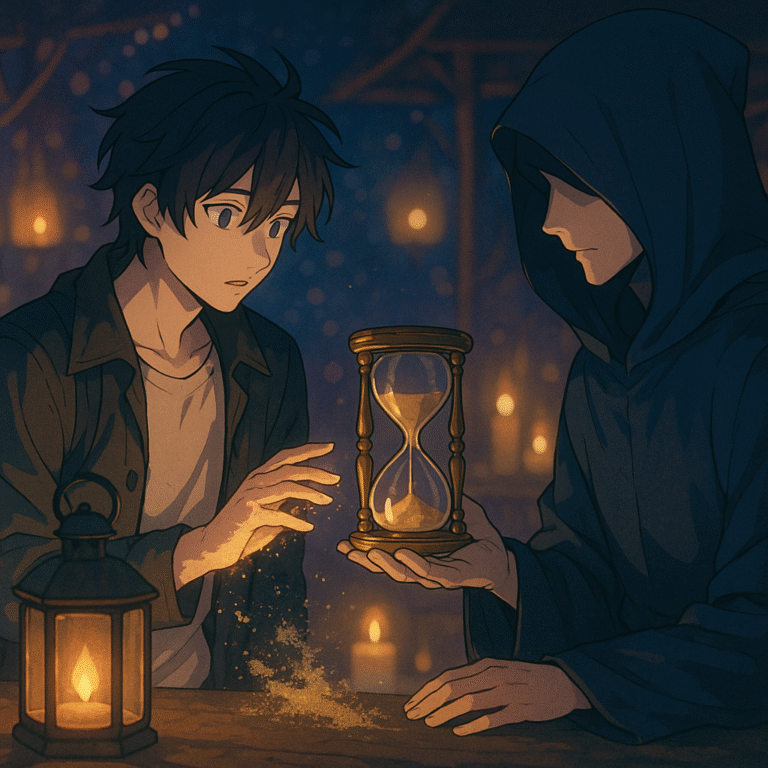

到着したのは深夜だったけど、あたりはろうそくやランタンの明かりでぼんやり照らされて、なんだか夢の中に迷い込んだみたいな雰囲気だったよ。

ふらふらと歩いていると、ひとりの老婆が俺に手招きをした。

「さあさ、お茶でも飲んでゆっくりおしよ」

老婆は小声で言った。

「ここに来る人間はね、何かを捨てに来るか、何かを得に来るか、そのどちらかだよ」

俺は何も持っていなかったし、特に欲しいものもなかったから、

「俺はただ見に来ただけだよ」と答えたけど、老婆はニヤリと笑っただけだった。

市をぶらぶらと歩いていると、一軒の小さな店を見つけた。その店には古めかしい砂時計がずらりと並んでいて、店主は目深にフードをかぶった若い男だった。

俺が何気なく中を覗くと、その男は声を抑えながら話しかけてきた。

「旅人さん、あなたの時間、買わせてもらえませんか」

妙なことを言うやつだと思ったよ。時間を売るなんて聞いたことないからね。俺が訝しげに見ていると、その男はこう続けた。

「私は砂時計師。人の時間を砂に変えて集めているのです。あなたの時間をいただければ、その分、あなたが望む未来をあげましょう」

俺は思わず笑ってしまったが、老婆の奇妙な言葉を思い出して少し慎重になった。

「俺は何も望むことはないよ」と答えたが、砂時計師は静かに首を振った。

「人は誰でも必ず何かを望んでいます。 自分では気づいていないだけ。そういうものです。 あなたは自分の過去を後悔している、違いますか?」

俺はその言葉にドキッとした。

確かにあの頃の俺は、あるひとつの過去を引きずって旅をしていたんだ。故郷に残してきた恋人との約束を破ったことを、ずっと後悔していたんだ。

俺の戸惑いを見て取ったように砂時計師は言った。

「ほんの少しの時間だけでいい。その代わり、あなたの後悔を消してあげます」

気づけば、俺は静かに頷いてしまっていた。

砂時計師が取り出した砂時計に触れると、不思議な感覚が俺の体を包んだ。 身体の一部が抜け落ちるような、それでいて嫌な感じはなかった。

気がつくと、俺は市の入り口に立っていた。周囲を見渡しても、さっきまでの店はどこにもなくて、ただ静かな谷間が広がっているだけだった。

それから俺は旅を続けたが、不思議と昔の後悔は感じなくなった。むしろ、以前より軽い気持ちで旅ができるようになったんだ。けれど、それから数年が経ったある日、俺は再び故郷を訪れたんだ。

久しぶりに戻った故郷は、なんだか妙に静かだった。街を歩いても、誰も俺に気づかない。昔の知り合いに声をかけても、まるで俺のことなんか知らないように振る舞うんだ。

恐る恐る昔の恋人の家を訪ねた。しかし、そこにいた彼女も、俺を見てもまったくの他人のような反応だった。そして、俺はようやく理解したんだよ。

砂時計師との取引は、俺の存在そのものを薄くしてしまっていたんだ。俺の時間を売るということは、俺がその時間の中で生きた証そのものを売るということだったんだ。

その街を離れてから、俺はどこへ行っても影のような存在になってしまった。 人々に俺の存在はほとんど認識されず、まるで幽霊のように旅を続けている。

〈サレムの市〉に戻って、砂時計師に文句を言おうと何度も試みたけど、 あの市は二度と俺の前には現れなかった。

今でも時々思うんだよ。あの日俺が売った時間は、俺の人生のどの部分だったのか。そして、本当に得たかったものは何だったのかってね。

まあ、こんな話信じられないだろうけどさ。でももし、あんたが旅の途中で〈サレムの市〉の話を聞くことがあったら、俺みたいな馬鹿な取引は絶対にしちゃダメだよ。 時間ってのは、一度失ったら、二度と取り戻せないものだからね。

コメント