「何か用か? そっちで寝てろよ」

レオが焚き火のそばで寝転がりながら、面倒くさそうにぼやいた。俺は苦笑して、その隣に腰を下ろす。

「悪いか? お前の相棒の俺がいないと寂しいだろう?」

いつものやり取りだ。

俺たちが初めて出会ったのは、もう何年も前のことになる。同い年で、いつの間にか息もぴったりになっていた。今は一緒に旅をしているが、どちらかが欠けるなんて想像できない。

この荒野での野営にも慣れたけれど、レオの使う剣――影喰いの剣だけは、いまだに俺を不安にさせる。

噂じゃ、あの剣は使う者の命を少しずつ削るという。俺はそばで見てきた。レオが戦うたびに、その顔色が悪くなっていくのを。本人は平気なふりをしてるが、ごまかされる俺じゃない。

「なあ、レオ。お前、また無茶な使い方してただろ」

俺が問いかけると、レオは肩をすくめる。

「俺は自分の命なんてどうなったって構わない」

そうやって無茶をするのがレオの悪い癖だ。何度もやめろと伝えてきたけれど、彼は頑固だ。どうやら命に代えても魔物どもを根絶やしにしたい理由があるようだった。

「……それじゃ困るんだよ」

今夜はいつもより真剣に言い返した。焚き火の炎がふたりの影をゆらゆらと揺らす。

「お前がいなくなったら、誰が俺を助けてくれるんだよ」

俺は冗談めかして肩をすくめる。レオは笑うでもなくそっぽを向いた。でも俺はそれ以上何も言わず、薪をひとつくべた。

そんな会話を交わした夜のことだった。

突如、俺たちを魔物の群れが襲った。鋭い爪と牙を持つ狼のような魔物たちだ。俺たちは無言で立ち上がり、背中合わせに剣を抜く。

レオは真っ先に影喰いの剣を振るい、闇を斬って魔物を蹴散らしていく。その威力は絶大だ。噂によると影喰いの剣で斬られたものは永遠の死してなお永遠の苦しみを与えられるのだという。しかし、そのたびにレオの顔色は青ざめていった。剣が主の影を喰らい、命まで削っていくのが見てわかる。

「やめろ、レオ! もう十分だ!」

俺が叫んでも、レオは止まらなかった。剣に呑まれるように、戦い続けた。

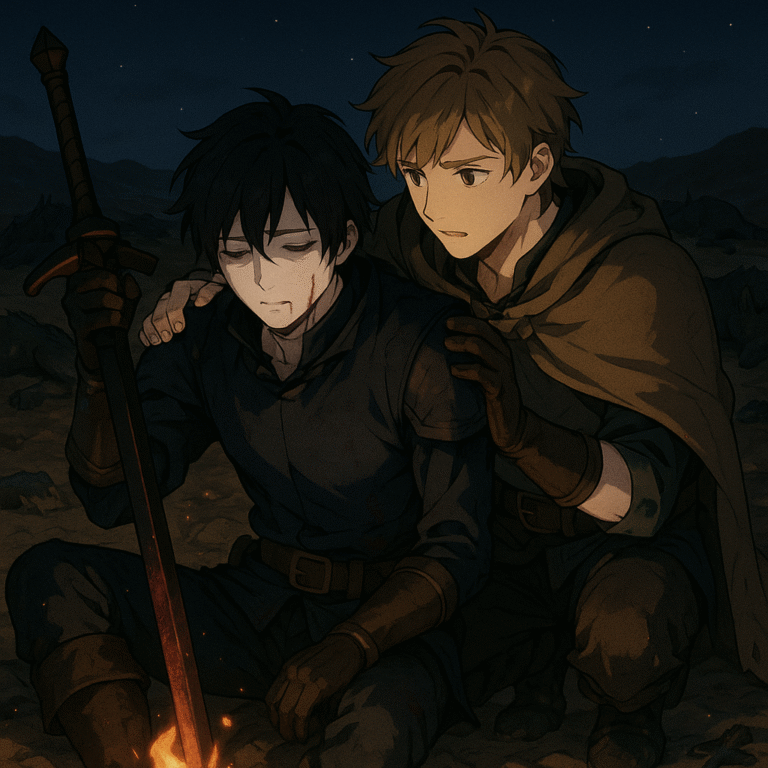

ついに最後の一匹を倒したとき、レオは力尽きて膝をついた。呼吸も乱れ、手にした剣は血を吸い尽くしたように黒く鈍く光っていた。俺はすぐに駆け寄り、レオの肩を抱き起こした。

「バカ野郎! いつまでこんな無茶やるつもりだ!」

レオはかすかに笑いながら顔をそむける。

「お前には関係ないだろ」

頭に血がのぼった。だが、静かに言葉を選ぶ。

「俺がお前にこだわる理由、気づいてないのか? ――俺は昔、お前に救われたことがあるんだよ」

レオは驚いて俺を見つめる。

「何の話だ?」

「数年前のことだ。俺は盗賊に捕まって殺されかけてた。そのとき通りかかったのがお前だった。影喰いの剣で俺を助けてくれたんだ。真っ青な顔してな。お前の目的は盗賊に盗られた金品だったみたいだが」

レオはしばらく黙っていた。やがて小さくつぶやく。

「覚えて……ない……」

「だろうな。でも俺はあのときからずっと、お前の背中を追いかけてきた。だけど、まだ恩を返せてない。お前が自分を大事にするまで、俺はどこまでも一緒にいる」

レオは震える手で剣を地面に突き立てた。

「俺は……いつからこんなに自分の命を軽く見てたんだろうな」

焚き火の光に照らされて、ふたりの影がひとつに重なる。俺たちはただの旅仲間なんかじゃない。互いに命を懸けて守り合う、たった一人の相棒だ。

その夜、レオは静かに自分の命の重さを考えていた。俺も、これから何度でも隣でそうさせるつもりだった。

「なあ、レオ」

「なんだよ」

「これからもずっと隣にいるからな。お前の無茶も、全部俺が止めてやる」

レオは呆れたように笑って、でもどこか安心した顔を見せた。

「しょうがねぇな。まあ、好きにしろよ」

星が瞬く夜の荒野で、俺たちはまた一緒に歩き出す。いつか、レオに恩を返せたと思えるまで、俺はこの旅をやめるつもりはない。

コメント