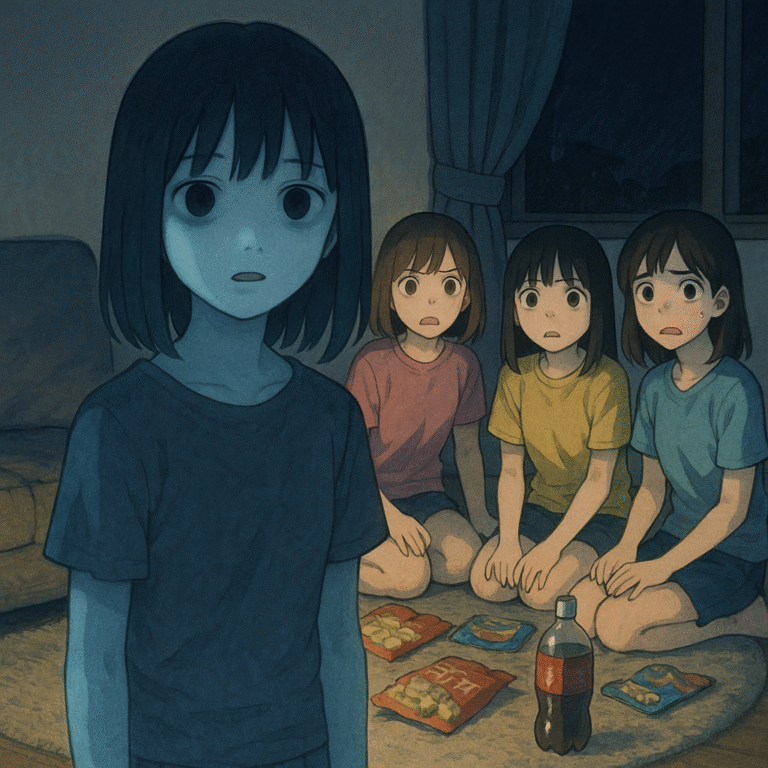

夏休みの終わり、私たち小学生四人は、友達の家に集まってお泊まり会をしていた。

部屋の床に敷かれたふかふかのクッション、コンビニで買ったお菓子、ポテトチップスの袋、ジュースのペットボトルが散らばる。夏休みだからこそ許される贅沢。

いつもなら恋バナとか将来の夢とか話すはずの時間なのに、その夜はなぜか「怪談しようよ」という流れになった。

外はしんと静まり返って、カーテンの隙間からは夜の闇しか見えない。私は、なぜだか心がざわついていた。

「まずはあいりが話してよ」とさやかが言う。

あいりはうんと小さくうなずいて、目を少し細めた。

「あのね、うちの学校の音楽室、夜になるとピアノの音が聞こえるって有名じゃん。でも、実は私、一回だけ、夕方遅くまで残ってたときに、本当にピアノが鳴るのを聞いたことがあるんだ」

全員が息をのむ。

「しかも、教室に入ったら、知らない女の子がひとりでピアノを弾いてたの。その子、制服も違うし、髪も長かった。こっちに気づかずにずっと弾き続けてて、私、怖くなって逃げちゃった」

空気が少し冷たくなった気がした。

「じゃあ、次はみくね」と、あいりがみくにバトンを渡す。

「わたしは理科準備室の話。あそこ、理科の先生しか入っちゃいけないけど、ある日、放課後に忘れ物を取りに行ったら、中からカチャカチャって音が聞こえてきたの。絶対誰もいないはずなのに、引き出しの開け閉めの音。覗いても誰もいないし、電気も消えてるし。逃げて職員室に行ったら、先生が『あそこ、昔変な事故があってね』って……」

みくの声が少し震えていた。みんな、静かに息をのみながら、じっとみくを見つめていた。

「最後、さやかの番だよ」と、みくが言った。

さやかは少し考えるふりをして、ぽつりと語り始めた。

「体育館の話。私、バスケ部だから、よく夕方遅くまで残って練習してたんだけど、ある日一人でフリースローの練習してたら、誰もいないはずの体育館で、後ろからずっとボールの音が聞こえてたの。振り向いても誰もいない。でも、確かにポンポンって、ボールの弾む音だけはずっとしてる。帰り道、鍵を閉めてからも音が聞こえて、すごく怖かった」

話が終わると、私たちはしばらく黙り込んでいた。外の虫の音だけがやけに大きく聞こえる。

「……ねえ、最後は私だよね?」

私がそう言うと、その場の全員が驚いたようにこちらを見た。

「私の番だよね」

でも、不思議と誰も何も言わない。

「私……」

三人の視線は私に集まったままだ。あいりが、少し低い声で聞いた。

「ねえ、あなた誰?」

みくも、じっと私の目を見つめてくる。

「ねえ、ほんとに誰?」

さやかも、いつのまにか声をひそめて、

「い、今急に来た……よね? あなたの名前、知らないんだけど?」

私は言葉が出なかった。ずっとここにいたのに。

「え……私……?」

記憶をたぐろうとするけど、何も浮かんでこない。自分の声さえ、どこか遠くから聞こえるようで、手も足も重い。頭もぼんやりする。

「私……って、誰だっけ……?」

三人は、私から一歩ずつ離れていく。部屋の隅っこまで、まるで見えない壁でもあるみたいに、寄り添って震えていた。

私は、その場にぽつんと残されていた。

窓の外で、どこか遠くでピアノの音が微かに鳴ったような気がした。

そうだった。

私は学校にいて、楽しそうだったから憑いてきちゃったんだった。忘れてた。私は自分の存在がすうっと薄れていくのを感じていた。

帰ろう。

窓からするりと外に出ると、背後から「キャー!」という悲鳴が聞こえてきた。

もうそろそろ、私が「私」である必要はないのかもしれない。

誰かの怪談の中の、「知らない誰か」として、この夜に溶けてしまいたい気がした。

──私は自分が誰だったのか、思い出せなくなった。

この話をこうして語っている「私」は、いったい誰なのか。あなたにも、それが分かりますか?

コメント