これから話すのは、ほんの少し昔、僕が小学五年生だった夏休みの最後の夜の出来事なんだ。

田舎の小さな村だから、毎年盆踊り大会が開かれるんだけど、今年もその日がやってきた。夏休みの終わりに合わせて行われるから、僕ら子供にとっては夏のフィナーレだ。

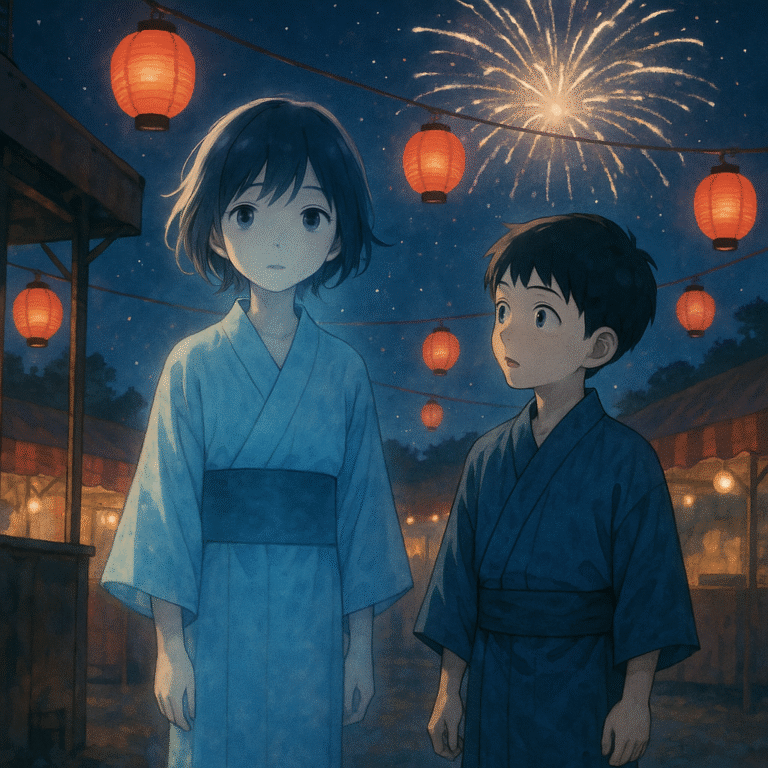

夜になると、浴衣を着て家族みんなで広場に出ていく。

赤いちょうちんが風に揺れて、屋台からは焼きそばや唐揚げの匂い、ベビーカステラの甘い匂いも漂ってくる。屋台の横の発電機からは低い音が響き、高揚感をさらに高めるような熱を発していた。

広場の中央からは太鼓の音が響いてくる。今年は、ちょっとだけ大人びた気分で、友達と輪に混じって踊った。もう五年生なんだという感慨深さもあった。

楽しいけど、心のどこかが寂しい。「また夏が終わるんだな」って、そんな気分だった。

そのとき、ふと気づいたことがある。

僕らの輪の中に、見慣れない浴衣姿の子供が混じっていたんだ。その子は、男の子か女の子かもよく分からなかった。

髪は肩くらいで、薄い水色の浴衣を着ていた。不思議なくらい静かな顔で、太鼓のリズムに合わせてゆったりと踊っていた。なぜかわからないが目を引く。

誰かの友達だろうかと思ったけど、見覚えはなかった。

「ねえ、あの子知ってる?」と友達に聞いても、みんな「誰だろう」「別の学校の子?」と首をかしげる。

輪が広がっていくうち、その子は僕のすぐ隣にやってきた。なんとなく目が合って、向こうがにこりと笑った。

なんだか、少しだけ安心するような、でもどこか切ない気持ちになった。

踊りの輪が終わると、その子は広場の隅に歩いていった。気になって後をつけると、屋台の裏手で一人、祭りの終わりに上がる花火をじっと見つめていた。

「花火、好きなの?」と声をかけると、静かに頷いた。

「きれいだね。でもすぐに終わっちゃう」

その声が、どこか遠くから響いてくるように聞こえた。

僕はなんとなく、「来年も踊ろうよ」と言った。その子は少しだけうつむいてから、「うん、でも、もうすぐ帰らなきゃ」と答えた。

「どこに?」と聞くと、「ずっと遠く。すごく遠く」とだけ言う。

そのとき、花火が夜空に大きく咲いた。

ぱあっと明るくなって、その子の浴衣の水色がはっきり見えた。

けど、その光が消えた瞬間、その子もふっと消えてしまった。屋台の裏手には、僕一人しかいなかった。

走って広場に戻ると、誰もその子のことを覚えていなかった。友達に何度聞いても、「そんな子いなかったよ」と言う。

僕の母も父も、「知ってる子しかいなかったよ」「見間違いじゃないのか」と笑う。

だけど、あの子の笑顔も、あのときの声も、僕にははっきり残っている。

家に帰って、浴衣を脱ごうとしたとき、懐から小さな折り鶴がぽとりと落ちた。

その折り鶴は、薄い水色の紙で折られている。あの子の浴衣の色と、まったく同じ色だった。

あれから何年も経ったけれど、毎年夏の終わりになると、その子のことを思い出す。そして折り鶴を手に取り、夜の広場をそっと眺めるんだ。

誰にも言えないけど、僕は今でも、あの子がどこかで夏休みの終わりを踊っている気がしてならない。

もしかしたら、誰かの大切な人が、あの夜だけ帰ってきていたのかもしれない。

だから、もしも夏休みの終わり、盆踊りの輪の中に水色の浴衣を着た見知らぬ子に出会ったら、そっと「君のことを覚えているやつがいるよ」と声をかけてやってほしい。

輪の中で笑いかけてくれたこと、花火に照らされたさみしそうな表情、今も僕は忘れていないんだ。

コメント