先週の金曜、友人に妙な会合に連れて行かれた。

名前は「都市伝説を考える会」。聞いただけで胡散臭いだろう?

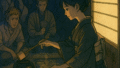

薄暗い喫茶店の二階に十人ほど集まっていて、皆が輪になって話していた。年齢も職業もバラバラ。スーツ姿の中年、フリーター風の若者、妙に落ち着いた女子高生までいた。

自己紹介等の前置きは一切なく、会はすぐ始まった。まるで早く話がしたいとでもいうようなスタートだった。

「今日は新しい伝説を仕上げていきましょう」

司会役らしき男がにこやかに言った。

最初の提案は中年の女性だった。

「夜中に自販機で飲み物を買うと、たまにお釣りと一緒に知らない家の鍵が出てくるのよ。その鍵を使うと、知らない家に入れるの」

参加者から「ほぅ」という感心したような声がもれる。次に学生らしい青年が手を挙げた。

「エレベーターの『4』のボタンを5回押すと、ないはずの地下に降りられるってどうですか。降りた先は真っ暗でもう戻れない」

今度は「うーん」とうなる。誰かが「それはありがちかもしれない」と首を振った。だが皆、真剣にメモを取り、意見を笑うような者はいなかった。

妙に異様だったのは、話をしているときの彼らの目の光だ。とにかく真剣そのもの。僕は「トンデモ」な都市伝説の解説などをしながら冗談を言い合うような会を想像していたので、やや面食らった。しかし次第にその異様な雰囲気に飲み込まれていく。

「交差点の角に立っている無人の公衆電話。夜中の二時に鳴るらしい。出ると『迎えにきて』って声がする」

「信号が赤から青に変わった後、渡らず立ち止まっていると、横断歩道の白線が一本消える」

奇妙なアイデアが飛び交い、それを皆が真剣な様子で検討していく。

僕もつい思いついたことを口にしてしまった。

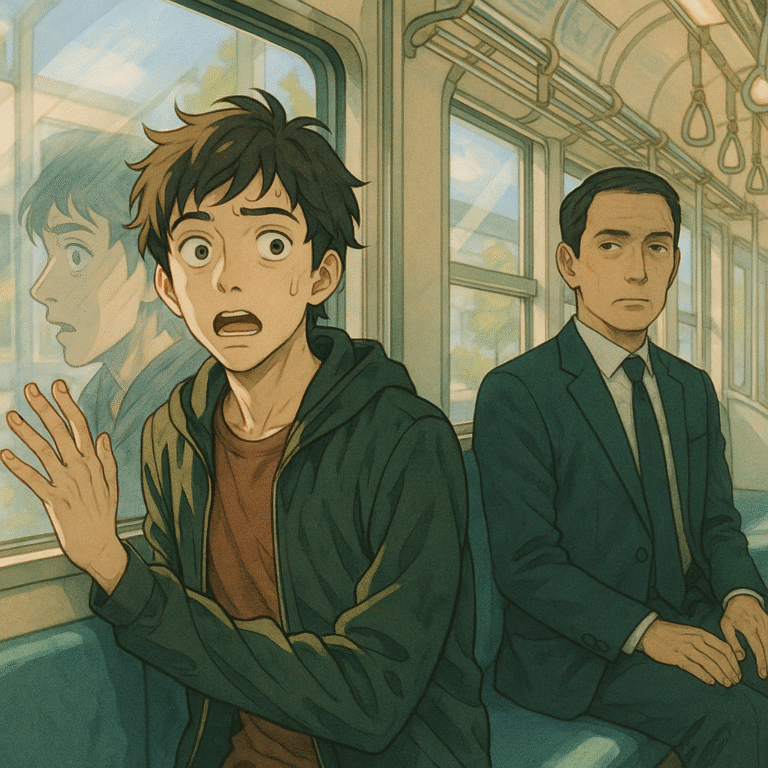

「……じゃあ、どうです? 電車の窓ガラスに自分の顔が映らないときがある、っていうのは」

すると場がしんと静まり返った。全員が僕をじっと見つめる。あ、滑っちゃったかなと思った、そのとき。

「――それは、いいな」

司会の男が低い声で言った。

「あなた、それを体験したことが?」

「い、いや……ただ思いついただけで」

僕は慌てて手を振った。

だが、女子高生が挙手して提案した。

「じゃあ確認してみてはどうでしょう。明日の朝、電車に乗ったら、窓を覗いてみる、とか」

確認も何も……ただの作り話なのだが。やはりこれはよくわからない集まりだ。

会はそのまま解散となった。店を出たとき、慣れない場にいた疲れがどっと押し寄せた。ちょっと肌に合わないイベントだったかな。

翌朝、ありえないと思いつつも僕は電車の窓を覗いた。

そこに映ったのは確かに僕の顔だった。なんとなくホッとした矢先、隣に座る人の姿が映っていないことに気づいた。

慌てて横を向いたが、確かに隣には男性が座っている。だが窓には映っていない。

その瞬間、昨夜の会で語られた他の伝説が脳裏をよぎった。自販機の鍵、地下の階、鳴るはずのない電話。

全部ただの作り話のはずだ。

けれど、どれも「存在するもの」であるかのようにじわじわ現実に滲み出している気がした。

今夜もまた会が開かれるらしい。参加するかどうか迷っている。この不思議な出来事を共有したい欲望にかられる。

ただ一つ分かっているのは――あの会に集まる人たちは、都市伝説を考えているのではなく、作っているのだ。そしてその伝説は、仕上げた瞬間に世界に入り込み起動する。

……もしかしたら、この話もすでに「一つの都市伝説」になってしまっているのかもしれない。

コメント