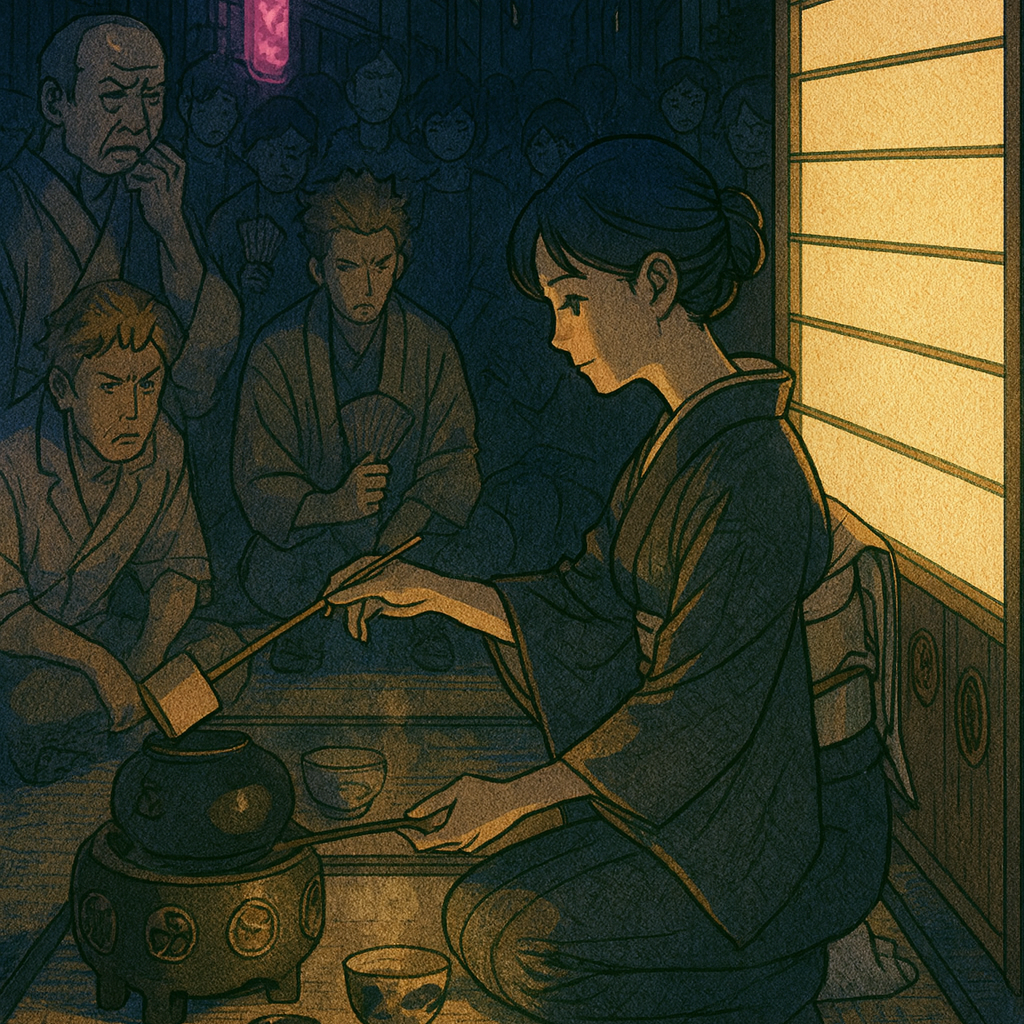

その夜、路地裏に円陣ができた。

ラップバトルのサイファーよろしく、だがそこに並ぶのはマイクでもターンテーブルでもない。

ゴザ、水指、そして風炉――茶道で夏に使われる炉である。

ストリート茶会は唐突に始まる。

掛け声ひとつなく、最初に一歩踏み出したのは若い茶人タケル。自前の茶器と茶杓、茶碗を持って舞台に入場。

柄杓をすっと正面に構え、蓋置に据える。見事な鏡柄杓。場がしんっと静まりかえる。

手前が進み、帛紗がパァンと鳴ると、場がライブ会場のように沸きあがった。

計算し尽くされた「静」と「動」の連続、極上の音楽のような松風、茶杓で茶碗を打つ清涼な音、どれをとっても申し分ない。よどみない手つきでお茶が点てられた。

差し出された志野焼の平茶碗の中には泡が美しい三日月の形で浮いていた。その景色に観客から「おおっ」と歓声が上がる。

そこへ年配茶人のシゲさんが進み出る。ここはストリート。タケルの茶を受けて立つ、飛び入りの挑戦者である。

「お点前、頂戴します」

扇子を後ろに回すと、懐紙に干菓子を取りそのまま懐に入れる。

会場からは「食え!」「失礼だぞ!」とブーイングが巻き起こった。

シゲさんは意に介さず、茶碗を回すと茶を口に含む。そしてその目をカッと見開いた。

「ぬ、ぬるい……」

「今宵はまだ昼の暑気が残っております」

「む。確かに。これならばすっと喉を通り心地よい」

タケルの客人への気遣いに会場はまた大きく湧きあがった。

シゲさんは茶碗を拭うと、背を丸めて道具を眺める。

「これは姿のよい茶杓。――銘は?」

シゲさんの目が鋭く光る。タケルは王手とばかりに口角をあげる。

「佐藤雨月の作、『星月夜』でございます」

すっと辺りに光がさしたような沈黙が訪れた。やがて息をするのを忘れていたかのような観客たちの深いため息が漏れはじめる。

銘を聞き、その場の誰もが思い出す。今宵は新月。

そして、茶碗の中に見た三日月の泡。まるで空から降りてきた月が碗に宿り、それを客人が飲み干すという美しい想像がかけめぐる。

「な、なんという……」

シゲさんは驚愕のあまり震え出す。そしてゆっくりと顔をあげる。

「――わしは糖尿病を患っており、先ほどはご無礼した。干菓子が団扇をかたどっておったのはしかと拝見し、楽しませてもらった」

そして茶人らしい所作で頭をさげる。

「若いのにおそろしいほどの点前。しかしぬるい茶では香りが立たん。我が腕前を見せてしんぜよう」

次はシゲさんがストリート茶会の舞台にあがる。彼は熱い湯で香りを楽しむ趣向の茶を点てた。

「お点前、頂戴いたします」

それを受けたのは女性茶人のアヤ。

「こ、この香りは……」

アヤは陶然とする。

茶は熱いが、きめ細やかな泡でさほどそれを感じさせない。むしろその泡のおかげで香りが存分に立つ。

そして、この茶の後味の清涼感はどうか。明らかにこの暑い夏夜にふさわしい茶を選んで点てている。

アヤはズッと茶を吸いきった。

観客には茶の味はわからないが、アヤの様子を見ていればいかにすばらしい茶が点てられたのか、想像に難くない。

観客たちは同時に羨望のため息をもらす。

次に点前を披露するのはアヤ。

静かに一礼し、いつの間にか現れたスタンドに軸をかける。何もない空間に突如、床があらわれた。そして軸は――

「何だ、アレは」

観客はどよめいた。軸には何も書かれていない。白い和紙である。

「しかし、なんというか……」

「ああ、窓みたいだ」

そう、夏の夜はそのまま薄暗い茶室のようになり、白い和紙の窓から光がさしているかのようだった。

「これは見事な一幅」

茶碗は薄作りの青磁。棗はめずらしい義山、道具のすべてが洗練されていた。アヤは空間で客をもてなす点前をするようだ。

「む。場のすべてで涼を届ける。夏にふさわしいもてなし……か」

シゲさんが観客の間から顔を出す。その隣でタケルもうなる。二人が鋭い視線を交わした。

『お点前、頂戴する』

タケルとシゲさんの声が重なった。観客からはどっと波のような大歓声があがる。

主客シゲさん、次客タケル。

「むむ。これは……ぬるい!」

またもやシゲさんが声をあげる。しかしそのままごくごくと数口で飲みきる。

「そうくると思いました。二番煎じというやつですよ」

タケルは余裕の表情。

替え茶碗は濡れたようにうつくしい黒の馬盥。知らぬ間に観客の一人が半東(お茶を点てる人を手伝う人)を買って出たようだ。

しかし茶碗に口をつけたタケルは大きく眉を上げる。

「こ、これは! ただぬるいだけではない。薄めに、しかも量を多めに点てているのか」

そしてタケルもごくごくと飲みきってしまった。

「お二人とも、炉前で汗をかかれていました。さぞ、のどが乾いていらっしゃるだろうと」

アヤが嫣然と微笑む。

「――なんと!」

シゲさんとタケルは呆然と茶碗を見つめる。観客は大きく歓声をあげた。

「その場、そして客の様子に合わせて臨機応変にもてなす。その心遣い、すばらしい」

「おみそれしました」

シゲさんとタケルが扇子を前にまわして頭を下げる。

「気遣いとは、気取られぬものが極上。自ら得々と手の内を明かすようではまだまだ修行が足りておりません。お粗末さまでございました」

亭主のアヤもすっと頭をさげた。

観客は一瞬だけ静まり返り、やがてこれまでにない大歓声が湧き起こった。

タケルもシゲさんもアヤもそれを見て苦笑しながらうなずき合った。

ストリート茶会。

勝敗は誰も決めない。

ただ残るのは、粋を尽くした気遣いの応酬と、それを越えた一服の余韻だけだ。

コメント