押入れの掃除なんて、正直気が進まなかった。

古い布団やら黄ばんだ雑誌やら、どうせガラクタばかりで大変なのは目に見えていた。ただ、捨てられない大量のマンガ本をしまう場所がほしいと言ったら、押入れを片付けたら、空いたスペースを使っていいと言われたので、やるしかなかったのだ。

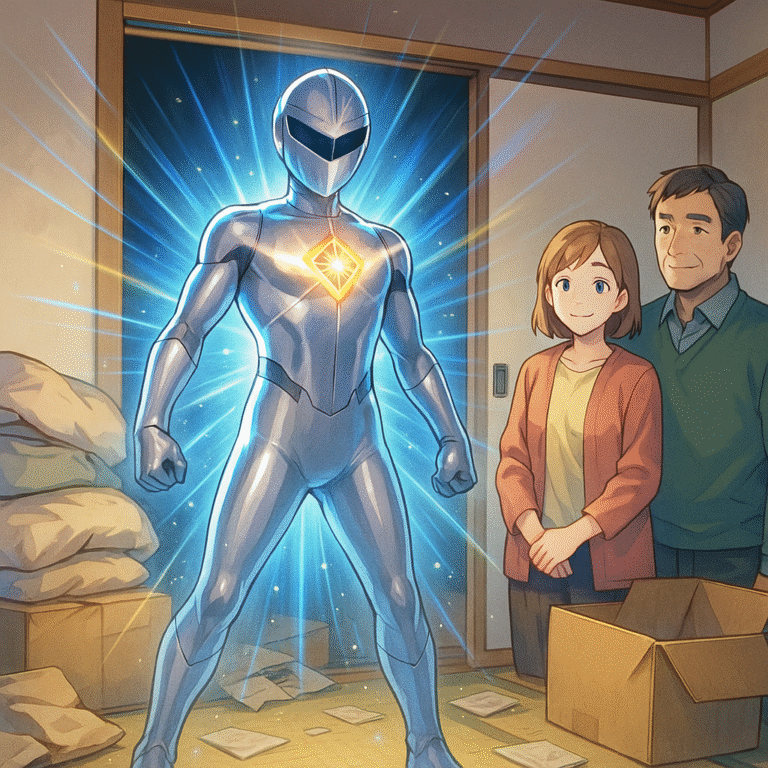

ところが奥の段ボールを退かした瞬間、目が眩むような光が漏れた。

中にあったのは、銀色のピタッとしたスーツだ。胸元には見たことのないエンブレムが飾られている。

未来的というより、どこか懐かしいようなデザイン。子供の頃に見ていた特撮戦隊モノを思い出す。

擦り切れた跡があるのに、不思議な輝きを放っていた。

「……なに、これ」

思わず声に出すと、背後から母の声がした。

「あら、見つけちゃったのね」

振り向けば、母は少し困ったように笑っていた。

「それ、父さんと私が若い頃に着てたものよ」

「え? 文化祭か何かの衣装?」

「違うの。それは――地球を守る戦士のスーツ」

一瞬、何を言っているのか理解できなかった。

だが母の表情は真面目だった。

「父さんはリーダーで、私は副隊長。地球を守るために戦ってたの」

「ちょ、ちょっと待てよ。何それ、ヒーローショーの話だろ?」

母はゆっくりと首を振る。

「現実よ。信じられないかもしれないけど」

その時、父が買い物袋を抱えて帰ってきた。俺がスーツを手にしているのを見ると、父は深いため息をつく。

「ついにこのときが来たか……」

父の表情には、妙な諦めが混じっていた。

「お前に話す時期が来た。俺たちは世界征服を目論む悪の組織と戦っていた。連中はまだ生き残っていて、最近また動き始めたんだ。次は……お前が戦う番だ」

「はあ!? なんで俺が!?」

「戦隊は血筋で力を継ぐんだ。スーツは持ち主を選ぶ」

そんな馬鹿な話があるか、と思った。

けれど、スーツの胸のエンブレムが淡く光り、俺の手を吸い込むように引き寄せた瞬間、俺の体全体が強く発光した。

「ぐわぁっ……!」

気づけば俺の体は銀色のスーツに包まれている。体が軽い。呼吸もしやすい。それに、岩でも運べそうなくらい力がみなぎっている。

「変身した……」

「変身したな」

父と母が顔を見合わせている。

「適合だわ。これで安心ね」

母が誇らしげに微笑んだ。いやいやいや、不安で胸がいっぱいだ。

「俺、大学もバイトもあるんだぞ!? 地球なんて守ってられない!」

「守りながらバイトすればいいじゃないの」

母のさらりとした一言に、腰が抜けそうになった。

「そうだ。池田さんちの真琴くんも大学、サークル、ファミレスのバイトの合間に立派に戦っているんだ」

父がなんでもないことのように言う。

「はぁ? 真琴もコレやってんの? マジで?」

「そうだ。池田さんのお父さんも仲間だったからな。昔みたいに5人集まるのはまだ先かもしれないが、真琴くんと二人でもしばらくは大丈夫だろう」

大丈夫なわけあるかよ。

その晩、不思議な夢を見た。赤い空、瓦礫の山、その中を銀色の戦士が疾走している。顔は見えないが、どこかで見覚えがあった。父か? いや、母? 夢の中で俺はその戦士の背中を追いかけていた。

目が覚めたとき、胸の奥に奇妙なあきらめが芽生えていた。これが逃れられない運命というやつなのか。

次の日、商店街の裏通りで黒い影を見た。犬のような、虫のような、形容しがたい怪物。

叫び声を上げようとした瞬間、スーツが勝手に展開した。

体が軽くなり、視界が鮮明になる。

「行け!」

どこからともなく父の声が響いた。

気づけば俺は拳を振り抜き、怪物を光に包んで消滅させていた。

震える手を見下ろしながら思った。

これは冗談ではなさそうだ。本当に、俺は戦士の力を継いでしまったようだった。

帰宅すると、母は笑顔でカレーをよそってくれた。

「どう? 初陣の気分は」

「……最悪だよ」

そう答えた俺に、母はにっこりとした。

「大丈夫。慣れるわ」

父は黙って新聞を広げながら、わずかに口元を緩めていた。

その日から、俺の生活は二重になった。大学の講義とバイト、そして合間に怪物退治。たまに真琴にも会ったが、表情が死んでいた。

疲れ果てながらも、不思議とやりがいのような感覚も生まれ始めていた。

なぜなら――スーツを身にまとうと、超人的な力が手に入る。襲われている人を助けて感謝されるのは普通に気分がいい。

それに――楽しみなのは女性戦士が仲間に加わるかもしれないことだ。戦隊モノはだいたい男性3人、女性2人。父さんも母さんと結婚しているということは、出会いの場になりうるということでもある。

「父さん、母さん……」

俺は二人を見て、胸の奥で小さく呟いた。

「俺、とりあえず続けてみるよ」

少なくとも女性戦士が入ってくるまでは……。

コメント