夜風が静かに吹く中、私は公園のベンチに座っていた。隣には彩花がいる。彼女とは幼い頃からの親友だ。何でも話せる関係だと思っていた――いや、本当はずっと隠していた。

「何? こんな夜中に呼び出して。何かあった?」

彩花が首を傾げる。彼女の声があまりに自然で優しくて、心臓が痛くなる。

「彩花……話したいことがあるんだ。」

自分でも驚くほど震えた声だった。

「ねえ、どうしたの? なんか様子が変だよ。」

彩花は小さく笑った。その笑顔を見て、私は一瞬、やっぱり何も言わない方がいいのではと思った。

「私……」

言葉を飲み込む。どう言えばいいのか。どんな順序で説明すればいいのだろうか。

「私、人間じゃないんだ。」

その言葉が口をついた瞬間、世界が一瞬静まり返ったように感じた。

「え……?」

彩花は目を瞬かせ、笑おうとしたように見えたが、その表情はどこかぎこちない。冗談だと思いたいのだろう。

「私は、人間に見えるだけで、本当は……」

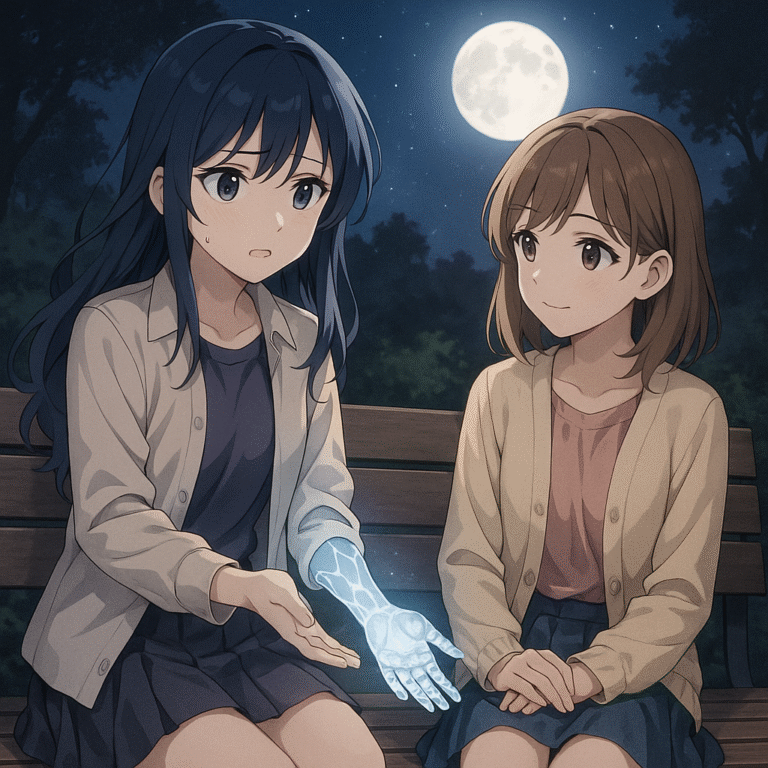

言いながら、自分の右手を彩花の前に差し出した。そして、ほんの一瞬だけ「それ」を解いた。

人間の形をした手が淡い光を放ち、透き通るように変わる。血肉ではなく、無機質なものが現れた。それは石とも金属ともつかない、冷たく硬い質感。普段は人間の視覚を調整して隠している。

私たちの一族はずっと人間に混じって暮らしていた。それこそ太古の昔から。密かに宇宙の知恵をささやいて、人を導いた。火を教え、暦を教え、文明の礎をともに築いた。

それは特別私たちが親切だったわけではなく、私たちもまた人間に紛れ、身を隠す必要があったのだ。この体は「敵」にとってとてもよい「材料」になる。だからこれは地球の生命にもよくある共生の関係に過ぎない。

彩花は驚きの声を上げることもなく、ただ私の無機質な手を見つめていた。

「これが、私の本当の姿の一部だよ。本当は全身がこうなの。気持ち悪い?」

声を振り絞ったが、心臓が潰れるような思いだった。

しばらくの沈黙が続いた後、彩花がぽつりと言った。

「……だから? それがどうしたの?」

「え?」

今度は私が驚いた。

「だから、何? 人間じゃないからって、私たちの友情が終わるわけ?」

彩花はまっすぐ私を見つめた。その目には、迷いも恐怖もなかった。

「でも……私、普通じゃないんだよ?」

「普通って何? 私にとっての普通は、ずっとあなたが隣にいてくれることなんだけど」

その言葉に胸がいっぱいになった。彩花は笑いながら続けた。

「むしろ話してくれたことがうれしい」

満月が二人の間を照らしていた。私は初めて心から笑い、彩花も笑った。

この告白には、小さな勇気が必要だった。でもさらに私はいわなくてはならない。

「お父さんもお母さんもヤツらにつかまって『材料』にされてしまったの。彩花、もうさよならかもしれない」

今度こそ彩花は驚愕の表情で立ち上がった。

「どうして! そんなの嫌!」

「……ごめんね。彩花と友達になれて本当によかった」

私は走って公園を後にした。もし彩花が敵の邪魔をするようなことをしたら彩花の命も危うい。それにさっきの彩花の言葉があれば最後の最後までがんばれる気がした。

コメント