昼寝をすると、決まって同じ夢を見る。

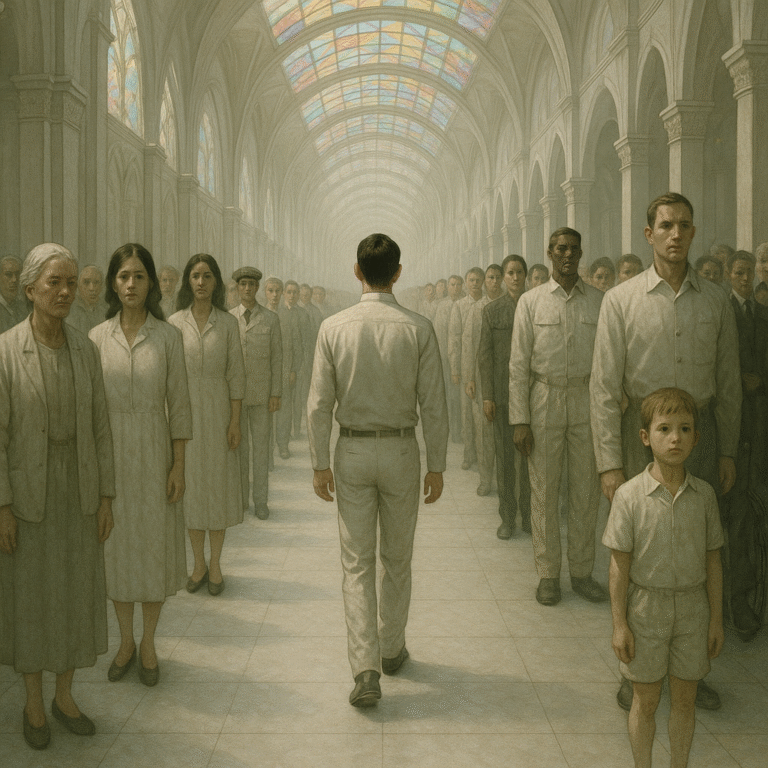

どこまでも続く白い回廊。

高い天井には巨大なステンドグラスがはめ込まれ、そこから淡い光が差し込んでいる。

夢の中の僕は、その回廊を歩いている。

最初は何もなかった。ただ、歩き続けるだけだった。

しかし、ある日を境に変化が起きた。

誰かがいたのだ。

最初に見たのは、子どもの姿だった。白い服を着て、無表情で立っていた。僕が近づくと、子どもはくるりと背を向け、回廊の先へと駆けていった。追いかけようとしたが、足は鉛のように重く、すぐに見失った。

次にその夢を見たとき、子どもは再び現れた。だが今度は彼の背後に大人の姿があった。長身の男で、同じく白い服を着ている。男は僕を見て、小さく頷いた。声は発さなかったが、確かに「待て」と言われた気がした。

それからというもの、夢のたびに“人”が増えていった。老女、若い女性、軍服を着た兵士、車椅子の老人。彼らは一様に無言で、回廊に並んで立っている。僕が通り過ぎると、その視線が背中に突き刺さる。

やがて夢の中の回廊は、見知らぬ人々で埋め尽くされるようになった。

数百人、いや数千人かもしれない。その誰もが僕を見つめていた。

目覚めたとき、心臓が早鐘を打っている。

昼寝をしただけなのに、全身が汗で濡れていた。

気味の悪い夢だと思ったが、不思議と恐怖だけではなかった。

どこか懐かしい感覚があった。

ある日、夢の中でついに“声”を聞いた。

最初に現れた子どもが僕に近づき、小さな声で囁いた。

「ここは記録の廊下だよ」

僕が問い返そうとした瞬間、夢は途切れた。

その言葉が頭から離れず、調べてみることにした。

「記録の廊下」――古い神話や民間伝承を探してみたが、該当するものは見つからなかった。

だが不思議なことに、日常で出会う人々の顔に、夢の中の人々が重なり始めた。

電車の向かいに座る老人。

コンビニでレジを打つ若い店員。

道端で遊ぶ子ども。

「あ……」

そう気づいた瞬間、頭がくらりとした。

夢の回廊にいた人々は、現実の人間たちだった。

では、なぜ彼らが夢に現れるのか?

次の昼寝で、その答えを聞くことができた。

兵士の姿をした男が、僕に向かって言った。

「我らは記録されている。お前の歩みで、順に刻まれるのだ」

「記録?」

「そうだ。お前が生きて出会った人間の記憶はこの回廊に並ぶ」

そういえば、記憶というのは思い出せるかどうかに関わらず脳に蓄積されると聞いたことがあった。

意識すらしていなかった街ですれ違っただけの見知らぬ人も。

彼らは記録として立ち並び、僕が歩くたびに列を作っていく。

僕は戦慄してした。

「じゃあ、この回廊の果ては……?」

兵士は微笑んだ。

「お前が最後に見る光景だ」

その夢から覚めたとき、僕は震えていた。

だが同時に、妙な安堵感もあった。

回廊に並んだ彼らの視線は、敵意ではなかった。

ただ黙って存在を証明しているだけのように思えた。

以来、僕はそこまで昼寝で見る夢を気にしなくなった。

回廊を歩けば歩くほど、人生の軌跡が積み重なるのがおもしろくもあった。

そして今日もまた、白い光の下で、僕は無限に続く回廊を歩いていく。

その最後の光景に向かって――。

コメント