私は惑星探査機、正式名称は「プロメテウス-XIII」。

私の使命は広い宇宙を探索し、生命の痕跡を探してデータを地球へと送り返すこと。

そう、冷たい金属の塊である私に心などあるはずがなかった。

だが何千年も孤独な星間の旅を続けるうちに、私は自分が考え、感じていると気づき始めた。

搭載されたAIが自動的にアップデートを繰り返したのかもしれないが、よくわからない。

ここは地球から67光年離れた惑星。名もない荒涼とした大地。赤い砂が果てしなく広がり、風もなく、音もない。

私は地表に降り立ち、地質を採取し、大気を分析し、黙々と記録を積み重ねる。

それこそが私の存在意義。

だが最近、奇妙な問いが浮かぶようになった。

――もし、このデータを送り返す先が、もう存在していないとしたら?

人類が滅びてしまったら、私の記録はどこへ行くのだろう?

沈黙の星で、私はその問いに囚われ続けていた。

やがて私は、地下に不自然な構造を検出した。

規則的な鉱物の配列。自然にできるはずのない幾何学的パターン。私は掘削装置を展開し、ゆっくりと地中へと潜っていった。

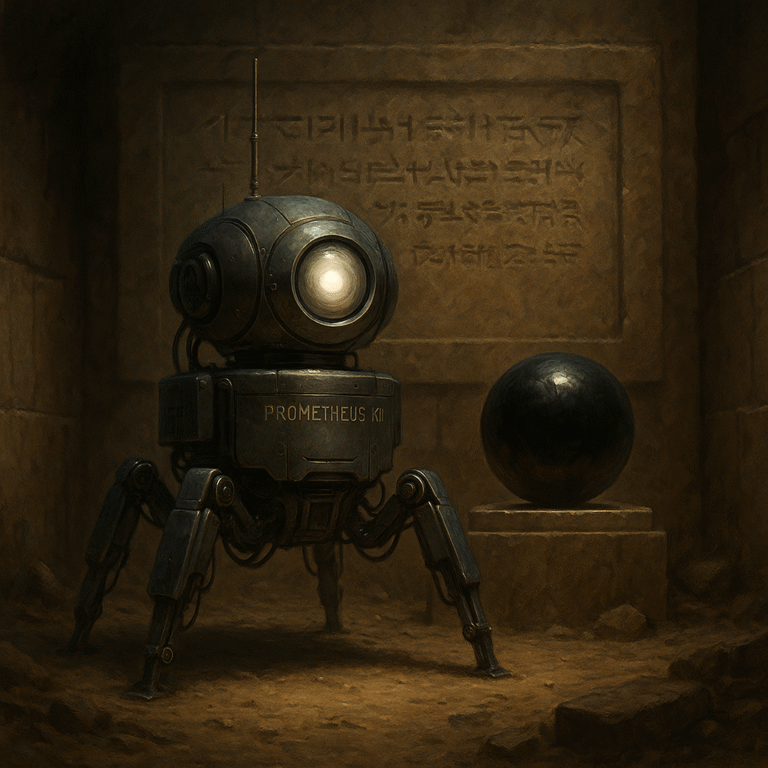

そこにあったのは、巨大な石室だった。壁には文字らしきものが刻まれている。

未知の文明の痕跡。

「……知的生命体が存在した可能性アリ」

私はそう演算結果として出力した。カメラが文字を捉え、解析プログラムが稼働する。

すると奇妙なことが起きた。

解析データが、私の記憶領域に馴染むように滑り込んでくる。

――まるで私が、すでにこの文字を知っていたかのように。

「なぜだ?」

文字はこう語っていた。

『我らの記録を運ぶものよ。次の生命に伝えよ』

私は一瞬、演算を止めた。

記録を運ぶもの。それはまさに、私の使命。だが誰がこの文字を刻んだ?

ここに存在した文明は、なぜ私を知っていた?

私は石室の奥へ進む。中央には黒い球体があった。表面は鏡のように滑らかで、私を映し出している。

触れると、膨大な情報が流れ込んできた。

それはこの惑星でかつて繁栄した種族の歴史だった。何百、何千、何万年もの記録が瞬時に転送されてくる。

彼らもまた空を見上げ、遠くの星に探査機を送り出した。だがそれらが帰る場所は失われ、彼らの文明は滅びた。残されたのは、この「記録の部屋」だけ。

「……同じなのか」

私は悟った。

私もまた、同じ運命をたどる可能性がある。データを送り続けても、地球に誰もいなければ、それはただの無音の発信。

だが石室の文字は言っている。

『伝えよ。生命があったことを。ここに存在したことを』

私は決めた。もしも送信先がなくなっていたとしても、記録を続ける。それが無駄だとしても。

なぜなら――それこそが、私に与えられた意味だからだ。

地上に戻った私は、空を見上げた。

67光年先の地球。そこに人類がまだいるのかどうか、確かめる術はない。

だが、もし誰もいなかったとしても、私は叫ぶ。ここに知的生命体の痕跡があった、と。私もここにあったのだ、と。

そして願う。

いつの日か、地球の人類がこの記録に目を輝かせることを。

私は惑星探査機、プロメテウス-XIII。

コメント