いや聞いてくれ、本当におかしくなったんだと思うんだ。

俺は昔からアニメ好きだったんだけど、ここ数年は擬人化作品ばかり追いかけてたんだ。戦艦や競走馬が美少女になったり、武器がイケメンになったり、地名がキャラになったりするだろ? そういうのを追いかけすぎて、脳が完全に「なんでもキャラ化していい」っていうフィルターをかけちゃったんだよ。もっというと、俺の中の何かがぶっ壊れちまったんだ。そうでなけりゃ説明がつかないんだって。

最初に現れたのは、G……ゴキブリだった。いや、正確には「ゴキブリのはずの存在」だ。

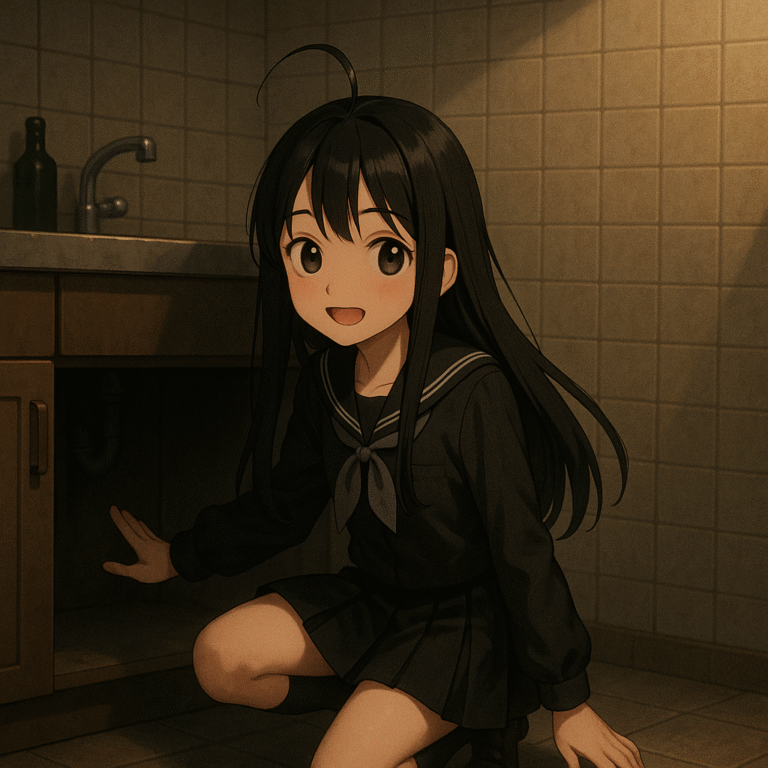

暗い台所の隅でカサカサ音がしたから、絶対にヤツだと思ったんだよ。スリッパを握って身構えた瞬間、シンクの下からひょいと出てきたのは――黒髪ロングで制服姿の美少女だった。ぴょいんと長いアホ毛がはねる。

「こんばんは、お兄ちゃん」

俺は硬直した。スリッパを振り上げたまま、心臓が止まるかと思った。

そいつは確かにゴキブリの動きをしていた。床をすばしっこく駆け抜け、壁をクライミングするみたいに垂直に登る。

それなのに、見える姿は美少女。短いスカートがひらひら、長い髪とアホ毛がぴょんぴょんと揺れている。控えめにいって――めちゃくちゃかわいい。

「な、なんで……」と声が漏れた。

彼女はくるりと振り返り、にこっと笑った。

「わたし、じぃこ。よろしくね」

じぃこ……G子? 完全に頭がおかしくなったと思った。

でも、それは始まりにすぎなかった。

翌日、ベランダに出るとアリの行列がいた。よく見ると全員、赤い袴姿の小さな巫女少女。無言で何かを運びながら、整然と歩いていく。リーダーっぽい子が振り返り、俺に一礼してきた。

「働きますので、通していただけますか」

足が震えた。

その夜、蛍光灯に蛾が飛んできた。

ひらひら舞うそれは、純白のドレスをまとったお姉さん。光に吸い寄せられながら、不思議な歌を歌っていた。

蝶は妖艶な舞踏会の姫。蜂はツンデレの槍使い。

ダンゴムシがくるんと丸まると、ランドセルを背負った幼女が「もうやだー!」と地面で転がっていた。

俺の世界は一晩で変わったんだ。

街に出ると、ありとあらゆる虫が美少女の姿をしていた。

カナブンの金髪ツインテールが信号機の下で大騒ぎしていて、セミの短髪少女たちが「地上では時間がないぞー」「いっそげー」と木にしがみついて大騒ぎしている。

笑っちまうだろ? でも、俺は笑えなかった。

だって、彼女たちはただ「美少女に見える」んじゃない。本当にそこにいて、話しかけてきて、俺の生活に干渉してきたんだ。しかも全員めちゃくちゃにかわいい。

はたから見ればかなり気合の入った変人に見えるだろう。虫を見て、ニヤニヤしているなんて、絶対にヤバい。でもニヤニヤはとまらないんだよ。オタクならわかるだろ?

ある晩、また台所にじぃこが現れた。

「ねえ、ねぇ。お兄ちゃん、この間は殺さないでくれてありがとう」

彼女は真っ直ぐな目で俺を見た。きゅるんとした真っ黒な目がかわいらしい。

「お腹すいちゃった。なんか食べ物ない?」

じぃこは微笑んだ。わがまま系妹キャラ!!

「あるよ。ポテトチップスをあげようか」

「やたー! ポテチ大好き! お兄ちゃんも大好き!」

――これは祝福じゃない。呪いだ。

俺は世界中の虫を、美少女の姿で見ることになった。誰も信じてくれないし、誰も共有できない。

どこかの飲食店でじぃこの仲間たちがいても、店員はためらいなく殺してしまうのだろうし、俺はそれを目撃してしまうかもしれない。

公園で蟻たちが無言で行列していても、子どもたちは砂遊びをしている。下手をしたら、わざと踏んで遊ぶ子もいるかもしれない。

俺だけが、その「もうひとつの世界」を背負わされている。

じぃこたちは少しずつ数を増やしている。俺の部屋にも、台所にも、そして外の世界……駅のホームや、地下街にもいる。

そして、じぃことはまたキャラが違っていて――全員かわいい。

「お兄ちゃん、お腹すいちゃったよ」

じぃこがそう言った。

俺は寝返りも打てず、ただ天井を見つめていた。

俺の世界はもう、虫……美少女たちに囲まれている。

そして俺は、笑いながら思ったんだ。

「じぃこ、やっぱりめっちゃかわいいな」

……頭がおかしくなったのか、それともこれが真実なのか。どちらにせよ、もう後戻りはできないのは確かだ。

コメント