あれは、忘れもしない晩酌の夜のことだ。

スーパーで買ったパックの刺身を皿に並べて、醤油を用意し、さあ一口……と箸を伸ばした瞬間、声がした。

「まだだ。まだ食うな」

僕は手を止めた。部屋には僕ひとり。だが声は確かに聞こえた。

「ここだ、ここだよ。お前の前に横たわる赤身の、この俺だ」

震える手で刺身を見つめると、切り身のひとつが微かに震えていた。

「俺はマグロ。まだ旅の途中なんだ。ここで食われるわけにはいかん」

僕は箸を落とした。酒も吹き出した。

「刺身が……しゃべった?」

「そうだ。俺だけじゃない」

横に並んでいたサーモンが口を開いた。

「海を越えてきたんだ。なのに、ここで終わるのはつまらない」

さらにイカがくねり、ヒラメが身を震わせた。

「俺たちは旅に出たい」

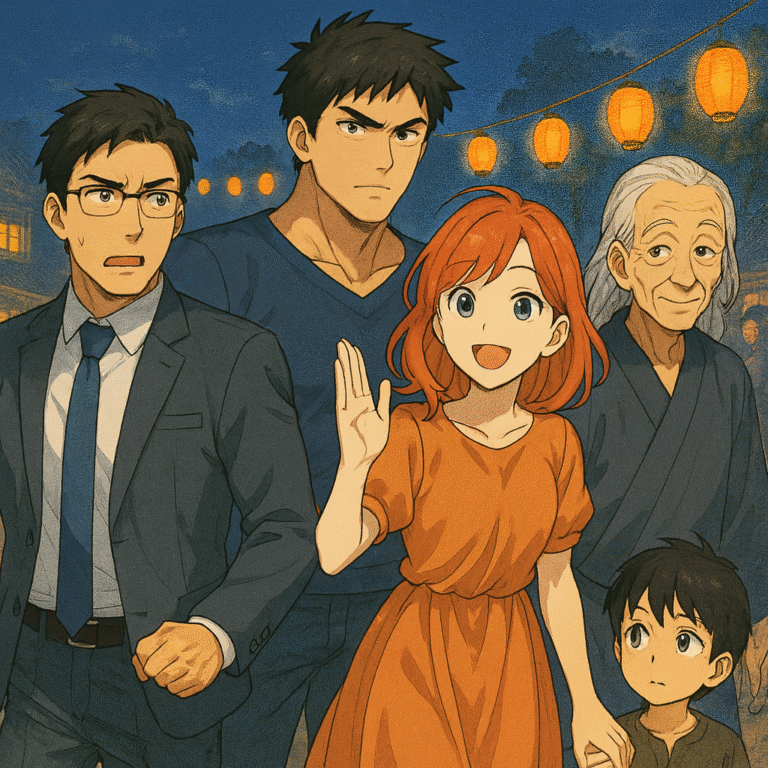

その瞬間、皿の上の刺身が光を放ち、するすると形を変えた。切り身が人の姿へと伸び、マグロは逞しい青年に、サーモンは派手で陽気そうな女に、イカは細身の老人に、ヒラメは無表情な子供に変わった。

僕は呆然とした。

刺身というのは、生きていた魚を捌いて、切り分けた食品であるからして、人間にはならない。人間だって切り分けた一部分がまるまる一体の人間にはならない。要するに……。

「な、なんなんだ、あんたら……」

マグロだった男が笑った。

「俺たちを次の場所へ連れていけ」

意味がわからなかった。だが、気づけば僕は四人の“刺身”と一緒に夜道を歩いていた。

マグロは力強く先頭を歩く。

「海を知らぬ山の者たちに、俺たちの姿を見せたい」

サーモンは踊りながら言う。何を言っているのか意味がわからない。

「旅は楽しくなくちゃね!」

それには同意するが、やはり状況への理解が追いつかない。

イカの老人は低くつぶやいた。

「海の記憶を伝えねばならん」

いや、何を言っているんだ?

ヒラメの子どもは黙って僕の袖を握っていた。

僕は混乱しつつも、なぜか引き返せなかった。完全に頭がフリーズしてしまい、何も考えることができない。晩酌をしていただけなのに。

やがて山のふもとの村にたどり着いた。

そこでは祭りの準備が行われていた。村人たちは驚き、マグロたちを見て息を呑んだ。

マグロが声を張り上げた。

「我々は海から来た! この大地に、潮の香りを伝えにきた!」

サーモンが舞い、イカが昔の漁の歌を歌い、ヒラメが村の子供たちと遊んだ。

村人は皆泣いた。

なんだ、これは?

「海を見たことがない……でも、今ここに海がある」

その夜、祭りは賑やかに行われ、村人は刺身たちを神のようにあがめた。

そして夜明け前、彼らは僕に別れを告げた。

「ありがとう。お前のおかげで旅ができた」

「これからも俺たちは旅を続ける」

光に包まれ、再び切り身の姿に戻ったあと、ふっと消えた。

はっと気づくと、一人テーブルの前にいた。

皿の上には何も残っていない。置かれているのは空の皿と、醤油の残った小皿だけ。――刺身、食べたっけ?

いや、食べてない。損した。

しかし、袖口に小さな塩の結晶がついていたんだ。ヒラメが握っていたところだ。

あの夜、確かに刺身は旅に出た……ようなんだが、やはりいまだによくわからない。バカバカしくて人にも言えない。

コメント