冒険者ギルドの中では有名な噂があるんだ。

「幻の料理屋」ってやつさ。たどり着ける人間だけが味わえる、特別な料理を出す店。

信じるやつはほとんどいない。けど、一部の古参冒険者や腕利きの連中が「一度だけ行ったことがある」なんて真顔で語るもんだから、酒の席での定番話題になってる。

俺もただの与太話だと思っていた。

けれどある夜、ギルドの掲示板の隅に奇妙な紙切れを見つけたんだ。

「*灯火亭* 地図には載りませんが、鼻が利けば分かります」

それだけ。いたずらか、誰かの冗談か。そう思いつつも、俺はその紙切れが気になって仕方なかった。さっきまではなかった気がする。そんなことを気にしたのは仕事もなくて暇だったからだろう。

その夜は依頼もなく、ぶらぶらと街を歩いていた。ふと風に混じる匂いに気づいた。

焦げた木の香り、温かそうなスープの匂い、焼きたてのパンの香ばしい香り。タイミングよく腹が鳴る。気づけば俺はその匂いを追っていた。

路地を抜け、普段なら絶対に通らないような細い裏道に入り、さらに曲がり角をいくつも過ぎた。頭で考えるより先に足が勝手に動く。

そして――小さな灯りが見えた。

看板も出ていない古びた建物。扉の上に小さなランプが揺れ、そこには確かに「灯火亭」と掠れた文字があった。

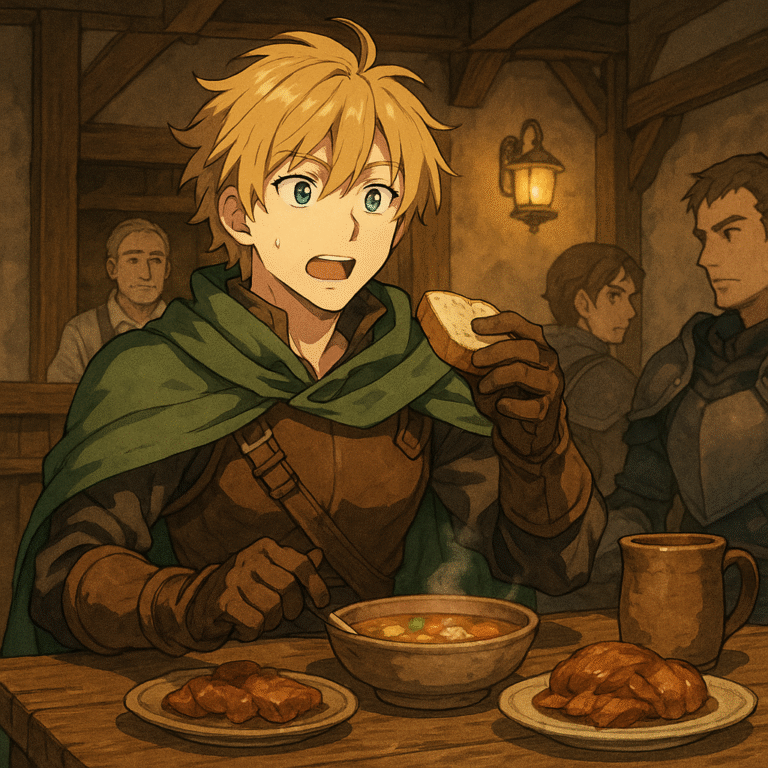

半信半疑で扉を開けると、温かい光に包まれていた。木の机と椅子が並び、十人も入れば満席になるほどの狭さ。

カウンターの向こうに立っていたのは、白髪交じりの男だった。

「いらっしゃい」

そう言って微笑んだ顔は、どこか見覚えがあるような気がした。だが思い出せない。

席に座ると、男は何も聞かずに料理を運んできた。

具だくさんの透き通るスープに、ちょうどよく焼き上げられた柔らかな肉、ふわふわのパン。香りだけで心が満たされる。

ひと口食べると、涙があふれそうになった。

味は確かに初めてなのに、どこか懐かしい。子どもの頃に食べた母の料理のような、忘れていた味のような。

「……どうして、こんな味を出せるんだ」

俺が問うと、男はにやりと笑った。

「それはお前さんが、この味を求めてきたからだよ。料理はな、食べる人間の心に応じて形を変えるもんなんだ。うちの料理はお客さんによって変わる」

よくわからないが、不思議な説得力があった。

酒も出された。琥珀色の液体は喉を通ると温かく、体の奥に灯りをともすようだった。

気づけば隣の席に冒険者が二人座っていた。彼らも無言で料理を味わっている。顔はどこか見覚えがあった気がするが、声をかける気にはならなかった。ただ同じ夢を見ている仲間のように思えた。

すっかり満たされ、眠気が襲ってきた。気がつけばテーブルに突っ伏して眠ってしまったらしい。

次に目を覚ました時、俺はギルドのベンチに座っていた。

辺りはすでに朝。手元には何もなく、昨夜の出来事が夢だったかのようだった。

だがポケットを探ると、小さなパンくずが一つ落ちていた。それだけは現実の証拠だった。

仲間に話しても信じてもらえなかったよ。

だけど俺は知っている。灯火亭は本当にある。

そしてあの店の店主の男、見覚えがあると思ったらギルドの事務をやっている冴えない中年男にそっくりだった。噂ではかつてかなりの魔力を持った魔法使いだったが、何があったかあっさり冒険者を辞めてしまってギルドの受付に立っているらしい。

似ているだけかもしれないが、確かめるのも野暮に思えて、俺は何も言わなかった。

あの日、同席した冒険者も何度かギルドで見かけたが、お互いに何も言わない。

ただ、またあの匂いが風に乗ってきた時、きっと俺は迷わずその道を歩くだろう。灯火亭の料理はそれほどに忘れられない味だったのだ。

コメント