船が嵐に呑まれたのは、確か夜明け前のことだった。

暗闇の中、船体が裂けるような音を立て、僕は波に放り出された。気がつけば無人島の浜辺に打ち上げられていた。傷だらけの体と、骨の髄まで染み込んだ疲労。

多くはないサバイバル知識で数日はなんとか少ない真水を得たり、食べられそうな草や海藻などで飢えをしのいだが、限界はすぐに来た。

腹の虫は鳴り続け、頭は霞み、足取りはおぼつかなくなる。

その時だ。

砂浜をふらふらと歩いていると、岩陰から奇妙な光が漏れていた。最初は蜃気楼かと思った。けれど、近づくにつれて確かな輪郭を持ち始めた。

そこにあったのは――調理済みインスタントラーメンだった。

無造作に置かれた器は透明なラップがのせられており、湯気で曇っている。ついさっき置かれたかのようなたたずまいだ。麺は淡く輝き、時折、スープが鼓動するように強く光を放っていた。

信じられるか? この世で一番俗っぽいはずの食べ物が、神々しいほどの光を放っていたんだ。

これはヤバい。空腹のせいでとうとう幻覚を見はじめたんだろう。理性はそう告げた。だが、飢えた体は容赦なく手を伸ばす。

ラーメン全体が器の中で虹色に光り、湯気までもが七色に揺らめいた。その神秘的な光景に「これは絶対食べちゃいけないやつだろ」と頭のどこかで警鐘が鳴った。

――だが、耐えられずスープを一口飲んでしまった。

次の瞬間、体がふわりと浮き、視界がねじれ、砂浜は溶けるように消えた。

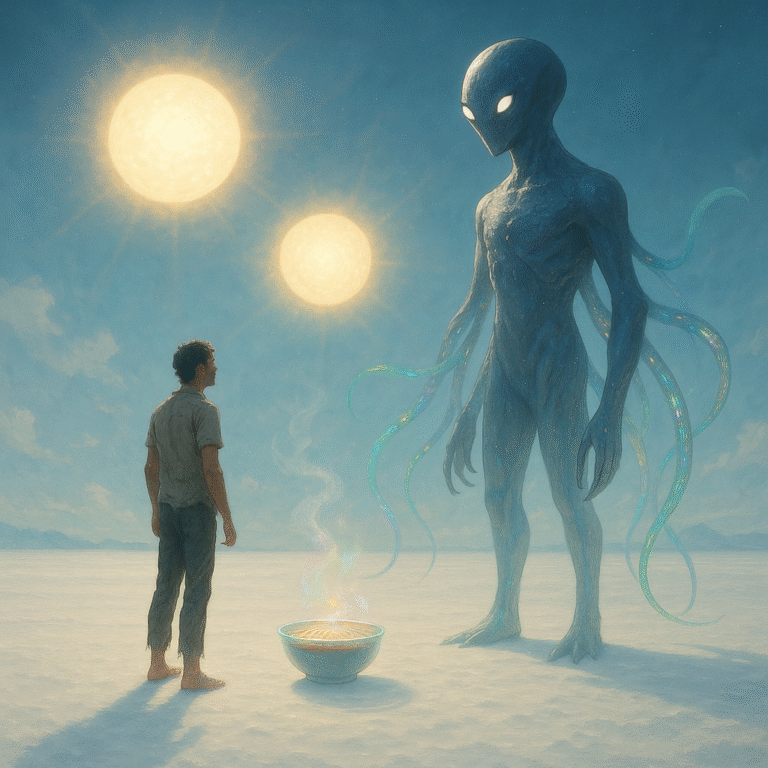

目を開くと、そこは真っ白な大地。空には三つの太陽が昇り、影が三方向に伸びている。耳に聞こえるのは、風とも音楽ともつかぬ柔らかな旋律。そして目の前には、光る触手を持つ巨大な存在が立っていた。

「それを食べるとは、珍しい人間だな」

声ではなく、直接頭に響くような音。彼らは自らを「光の住人」と名乗った。曰く、僕が食べたラーメンは次元を越えるための「試供品」アイテムなのだと言った。

人間がこれを食べてこの地に辿り着いたのは極めて稀なことだという。だいたい怪しすぎて食べない。

当たり前だ。

だが、船が難破した直後の無人島に置けばいいという有識者の意見があり、置いてみたところ見事にかかったという。

――悔しいが、見事にやられた。逆にこれで食べない人間が珍しいのではないか?

彼らは僕を囲み、好奇の目で観察した。逃げようとする気力はなかった。不思議と恐怖もなく、ただ圧倒されるばかりだ。

「選べ。ここで我らと共に生きるか、元の世界に戻るか」

彼らは淡々とそう告げた。白い大地は温かく、三つの太陽は眩しくも優しい。空腹も絶望も消え去り、心は奇妙な安らぎに包まれていた。ここに留まれば、きっと苦しみはない。

「なぜ?」

「我々は人間に興味がある。共に暮らせばいろいろなことがわかるだろう」

けれど僕は「いや、せっかくご招待いただいて悪いけど、帰りたい」と答えた。

光の住人は微かに笑ったように見えた。僕はその次元を超えるアイテムの完成を証明する「祝福の来客」だから丁重にもてなすと、再度勧誘されたが、僕の意見は変わらなかった。

「しかたない。残りの『試供品』を食べろ。害はない。腹が減っているのだろう?」

警戒はしたが、空腹には耐えられない。再びラーメンの残りを口に含むと、視界が揺れ、次に目を開けた時、僕は再び無人島の砂浜に倒れていた。

遠くから「もうすぐ仲間の人間が来る……」と、聞こえてきた。

辺りを探したが、光るラーメンは跡形もなく消えている。

ふと海を見ると水平線の向こうから船影が近づいていた。助けは思いのほか早く訪れた。あの光の住人とかいう人たちが呼んでくれたのだろうか。

あのラーメンのせいで僕が遭難したのか、それともあのラーメンのおかげで早く助けられたのか、因果関係はよくわからない。

ただ、今も夜食にインスタントラーメンを作るたび、光の住人のことを思い出してしまう。あの世界の生活とはどういうものだったのだろう。

コメント