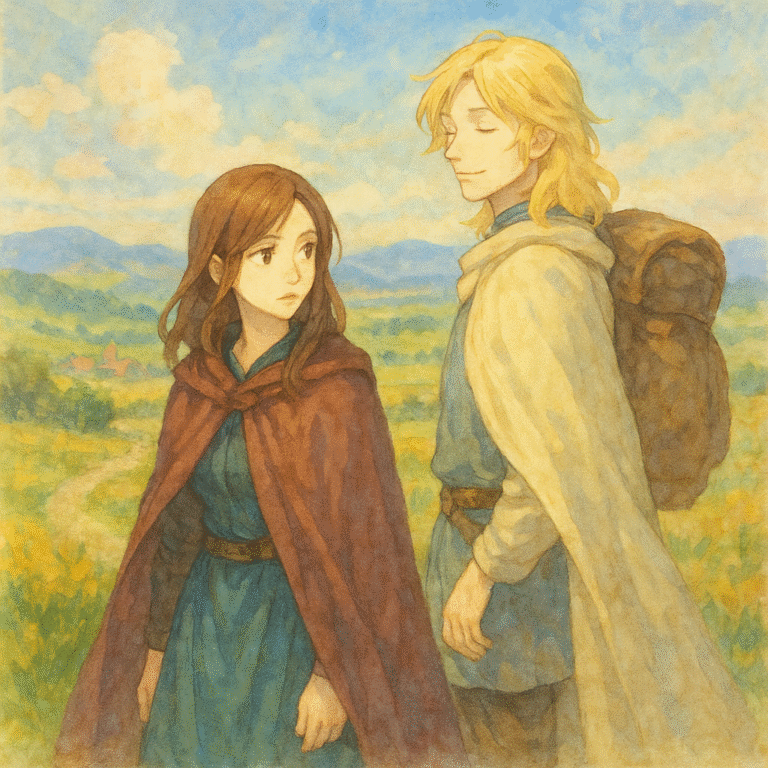

「師匠、さっきも休憩しましたよね?」

「うん、したね。でも、また休憩したくなったんだ」

いつも通りの返答だった。私は深くため息をついた。

私の師匠、フェルディナント・エイグルは、王都でも名の知れた魔法使いだ。いや、一応はそう呼ばれているが、実際はいつもマイペースでのんびりしていて、弟子の私を困らせることばかり。

「師匠、日が暮れますよ」

「暮れるのも風情があるだろう? どうせ一日では着かない。今夜の月はきっときれいだ」

「……野宿は危険なんで月どころじゃないですよ」

そんなやり取りをしながら、私たちは街道を進んでいた。目的地は、王都から五日ほど歩いた先にあるルーヴェ村。珍しい薬草「白霞草(はくかそう)」が咲く場所だ。

依頼で必要になったのだが、輸送の魔法で送ってもらうということはしないらしい。それなら私ひとりで行くと言ったが、師匠はついでがあるから一緒に行くと言う。仕事をサボりたいのだろうか。

「魔法ってのは、歩いてこそ感覚が磨かれるんだ。これも修行だよ」とのこと。どんな理屈なんだか。

旅の一日目は、ほぼ師匠の休憩で終わった。歩いては座り、座っては寝転び、寝転んでは空を見て詩を詠み始める。

「風がやさしい……これは風の精が挨拶しているのかもしれないね」

「そんなとこにずっといたら風邪をひきますよ」

二日目も似たようなものだった。ただ、師匠がたまに使う魔法は着実で正確。ちょっとしたことだが、そこが師匠に師事したいと思った理由のひとつだった。

多くの魔法使いは口では大きなことを言っても、着実・正確とは言えないことが多い。必要なときに、必要なだけ、正確に魔法を使うのは実は技術のいることなのである。

野営の時、私は火打ち石で火を起こそうとして手間取っていたが、師匠が指を鳴らした瞬間、火がぱっと灯った。薪の湿り気も一瞬で消え、炎がちょうどいい具合に燃え続ける。

「相変わらず、すごい正確さですね……」

「便利に見えるだろ? でも、全部火の精霊次第なんだ」

「そういう……ものですか」

「うん。魔法ってのは『貸し借り』なんだ。自然や世界にちょっとお願いして力を借りる。だから、むやみに使うと嫌われるし、大切なときに力を貸してもらえない」

「じゃあ師匠があまり魔法を使わないのは……」

「むやみに他人にお金を借りたりしないのと同じさ。相手に敬意をもっていればそんなことはできない」

師匠は火の光に照らされながら微笑んだ。なんだか、その笑顔を見たらこの人についてきて間違いなかったと思える。

以前から天才だが変わり者だと評判の魔法使いだった。しかし一度王都で姿を見てから、この人しかいないと思い、弟子入りを断られても何度も通い続けて、二年前、とうとう弟子入りを認められたのだった。

三日目の昼過ぎ。突然、雨が降ってきた。

道の途中に小さな祠があったので、そこで雨宿りすることにした。屋根から滴る雨音が、やけに心地よかった。

「師匠、これ、祠ですよ。お供えとか……」

「ふむ」

師匠は荷物の中から、干し肉を一切れ取り出し、そっと供えた。

「なんで干し肉なんです?」

「前に来たとき、ここの神様、肉が好きだって言ってた」

「前に……来たんですか?」

「うん。五十年前かな」

五十年——?

いろいろと計算が合わない。私は思わず聞き返した。

「あ、あの、五十年前も薬草を取りに?」

「いや、友達に会いに。もうこの世にいないけどね」

そう言って、師匠は祠の奥に向かって小さく手を合わせた。雨が少し強くなり、屋根を叩く音が響いた。私は黙って師匠の隣に座った。

そのとき、ふと祠の奥から、かすかな光が見えた。揺らめく小さな灯り。まるでなにかを話しているように、輝いてはまた消えた。師匠は穏やかに笑った。

「ほら、干し肉で正解」

「これは魔法ですか?」

「いいや、ただの挨拶だよ。雨を降らせているのもそうだね。ここに寄って行きなさいって。さぁ、よくよく挨拶をしておくのがいいよ。困ったときに手を貸してくれる」

四日目。

山道を登っていると、遠くに白い霧が見えた。霧の向こうが目的のルーヴェ村だ。だが、私はどうしても気になって師匠に尋ねた。

「師匠、昨日言ってた友達って……どんな人だったんですか?」

「うーん。変なやつだったな。せっかちで、真面目で……私とは真逆の性格だった。でもすごく優秀なやつだったよ。魔法でたくさんの人を助けた。でも、すぐに死んじゃった」

「えっ」

「病気だって。――そうだな。私はもっとちゃんと魔法というものを理解してもらう努力をしなくてはいけなかった」

「師匠、それはどういう……」

師匠はまっすぐに前を向いて黙っていた。

五日目の朝。

とうとうルーヴェ村が見えてきた。屋根の上には朝日が差し、白霞草の花畑がきらめいている。

「着いた……」

「ああ、いい眺めだ」

師匠は嬉しそうに両手を広げた。まるで五日間のすべてが、この瞬間のためにあったかのような笑顔だった。

花畑のそばには小さな石碑がある。そこには、古びた文字でこう刻まれていた。

『偉大なる魔法使いカッツァベル・メイシンここに眠る フェルディナント・エイグルの弟子であり友』

「師匠。これ……」

「うん、この間言っていた友達。墓石に私の名前を刻むと言って聞かなかった」

師匠は笑って石碑を軽く叩いた。

「私が死んだみたいだからやめてくれと言ったんだがなあ。――ここに来るたびにお参りをするんだ」

師匠の弟子ということは、師匠よりも年下ということではないのだろうか。魔法を教えていたときは確かに弟子だったのかもしれないが、師匠を置いてどんどん年を取りやがて――そんな想像がめぐるほどに、石碑はひどく古びて見えた。

「お前も私の名前を墓石に刻むつもりなら、今のうちに破門にする」

「え、縁起でもない!」

やはり。私の方が先に死ぬのだ。師匠はさみしくないのだろうか。

「そんな顔をするな。冗談だよ」

師匠はそう言って、白霞草の中に足を踏み入れた。

その背中を見ながら、私は思った。

師匠はきっといろいろな後悔を背負って生きている。だからこうやってゆっくりと魔法を身につけることを私に教えようとしているのかもしれない。

帰り道、私はどうしても気になってしまって口を開いた。

「師匠……あなたって、本当に人間なんですか?」

師匠は少しだけ黙ってから、笑った。

「さあ、どうだろうね。それを調べてみてもいいかもしれないよ。いい魔法の勉強になるから」

私は何も言えなかった。——その笑顔が、あまりにも温かすぎて。

五日間の旅は、確かに長かった。けれど、それは一生のうちの、いちばん短くて尊い時間だった気がする。

コメント