雨が降ると、彼はやってくる。

そのことに最初に気づいたのは、私が9歳くらいの頃だった。

梅雨時の薄暗い放課後、家でひとり退屈していると、玄関の呼び鈴が鳴った。

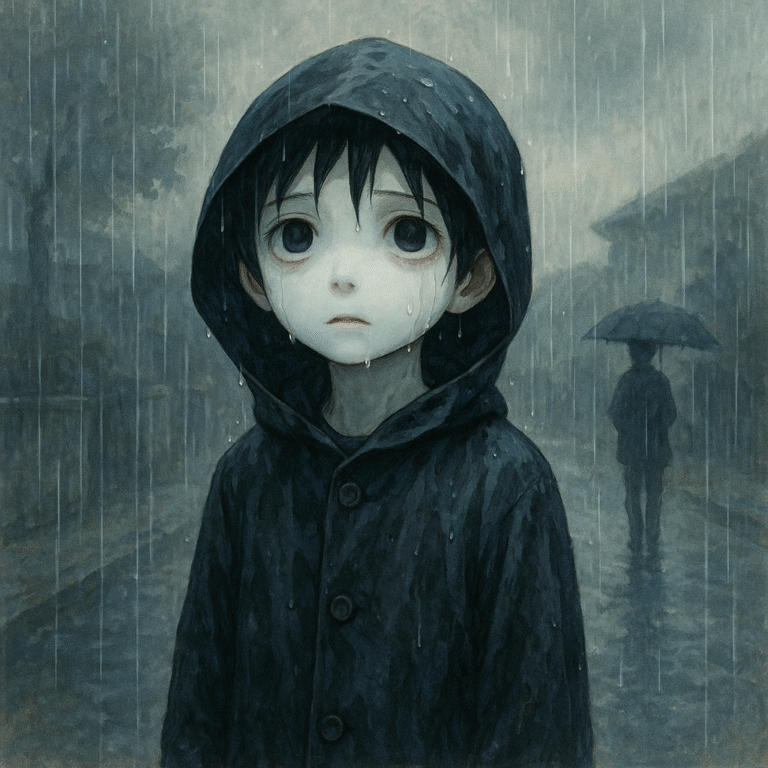

覗き窓から見ると、見知らぬ少年が立っていた。青白い肌に黒い雨合羽を着て、髪からは水滴がしたたり落ちている。

「遊ぼうよ」

少年はただそう言った。

両親は当分帰ってこない。断る理由もなく、私は玄関を開けて彼を中に招き入れた。

部屋に上がると、彼は礼儀正しく靴をそろえ、持参したビー玉を取り出して遊び始めた。

不思議だったのは、その古臭い遊びが彼と一緒だと妙に楽しかったことだ。

その日は夕方まで遊び、少年は「また来るね」と言って帰った。

翌日、クラスで大切に育てていたハムスターが死んでしまったと聞かされた。

それから何度か、彼は訪ねてきた。決まって雨の日だった。

一緒に折り紙を折ったり、カードゲームをしたり、話をしたりした。最新のゲーム機なんかなくても彼と遊ぶのは驚くほど楽しかった。

ただ、不思議なことに気づいた。

彼が帰った後は必ず、悲しい出来事が起きるのだ。

次に彼が訪れたあと、私の飼っていた金魚が死んだ。その別の日、よくこっそりお菓子をくれた隣の家のおじさんが事故で怪我をしたと聞かされた。

かわいがっていた猫が死んだとき、キッチンで転んで大怪我をしたときも――あの子が帰った後は必ず何かが起きる。

そのうち私は、雨が降り始めると不安でたまらなくなった。

13歳になったある梅雨の日、少年はまた訪れた。

「もう君とは遊ばない」

私は震える声で言った。

「どうして?」

彼は無表情に尋ねる。

「君が来ると、いつも悪いことが起きるんだ」

少年は悲しげに微笑んだ。

「それは僕が来なくても起こるよ」

「――どういう意味?」

少年は答えず、小さな声でつぶやいた。

「ごめんね」

それを最後に、彼は来なくなった。

大学生になった私は、長い間忘れていた少年のことをふと思い出した。

なぜなら、仲が良かったサークルの友達が交通事故で亡くなったからだ。しかもそれは、雨が降った次の日だった。

「来なくても起こる」と言ってたのは、本当だったのかもしれない。

よく考えたら、あの頃の出来事は全部偶然だった可能性もある。くだらない妄想で大切な友達を失っていたのかもしれない。

傘を差して歩く暗い道に、見覚えのある小さな影が立っていた。

「やぁ、久しぶり」

少年だった。あの頃からまったく成長していない小さな体で私を見上げていた。

「きみ、どうして?」

「呼ばれた気がしたんだ」

彼はぽつりと言った。

「呼ばれた……?」

「きみはつらいことがあると、想像上の友達を呼ぶんだ。気を紛らわせるためにね」

雨音が激しくなった。

「いや、きみは不幸な出来事の前に現れていたはず……」

息が詰まる。頭の奥底から、曖昧だった記憶がじわじわとよみがえってくる気がした。

「僕と不幸な出来事がセットになっていたのは間違いないけれど、きみはその順番を入れかえて記憶していたんだよ」

ずきりと胸が痛んだ。だんだんこの子の言う通りだったような気がしてくる。

「でも、何のために?」

「つらいことがもう起きないように。僕を出来事と結びつけて、僕ごと排除すれば、そのときは安心できたんじゃないかな」

少年は悲しそうに笑った。

「きみは一体何者なんだ」

なぜか涙があふれ、止まらなくなった。私は彼に近づき、そっと手を伸ばす。しかし冷たい雨粒しか感じなかった。

「きみの想像上の友達さ。それ以上でも以下でもないよ。きみは子供のときから、つらいことがたくさんあったからね。お父さんもお母さんもきみを守ってくれなかった。それどころか――」

私は自分の中の触れてはならない領域の手触りを感じて吐き気を覚えた。

「大丈夫。もう僕がいなくても。きみは大人になったんだ。今日はさよならを言いにきたんだよ。久しぶりに呼んでくれたから――これが最後だ」

少年は悲しそうに微笑んで、雨の中に溶けるように消えていった。

それ以来、雨の日に彼を見ることはなくなった。

そうだ。私は大人になった。両親は刑務所にいて長い間出てくることはできない。大学も楽しい。友達もいる。何も問題はない。全部自分で乗り越えられる。

雨は今日も静かに降り続けている。

コメント