冬の朝ってさ、空気が張り詰めてるだろ。息をするだけで、胸の奥まで冷えるようなあの感じ。俺は昔から冬の朝が好きだった。

特に、霜柱を踏む音。しゃり、しゃりって音がたまらない。子どものころからそうだった。学校へ行く道すがら、道端の霜を見つけては、わざと遠回りしてでも全部踏んで歩いた。大人になってもその癖は抜けなくてさ、通勤途中、人気のない脇道を歩いては霜を踏むのが、密かな楽しみになってたんだ。

その朝もそうだった。前夜の冷え込みがきつくて、道の端には分厚い霜柱が立っていた。俺はスーツ姿のまま、しゃり、しゃり、と踏みしめながら歩いた。

そのときだ。

「おはよう」

はっきりと声がした。

最初は誰かに話しかけられたと思った。慌てて振り向いたけど、誰もいない。車も通ってないし、家の窓も閉まってる。風の音すらない静けさ。

気のせいかと思って、もう一度霜柱を踏んだ。

しゃり。

「おはよう」

間違いなかった。足元からだ。霜柱のあたりから声がした。俺は思わずしゃがみこんだ。冷たい白い地面の向こう、霜柱が陽を受けてきらきらしている。

「……だれ?」

「霜柱の神さまだよ」

まるで子どもの声のようだった。無邪気で透き通ったような声。俺は思わず笑った。

「神さま? ずいぶん小さい神さまだな」

「冬しかいない神さまだもん。久しぶりだから、会いに来てくれる人がいないと、さみしいよ」

確かに、最近はアスファルトばかりで、霜柱を見かけること自体がめずらしい。俺の靴跡のついたあたりで、霜が光を反射して、まるで笑っているように見えた。

「きみは……その、踏まれても大丈夫なの?」

神さまを踏んでいたんじゃないかと不安になってしまった。

「うん。みんな踏むと壊れるって思うかもしれないけど、踏まれた霜柱は音になるんだ。音は人に届いて楽しませてくれるんだよ。あの音はぼくの声」

そう言われて、俺はなんだか胸が温かくなった。あのしゃり、しゃりって音が、神さまの声だったなんて。

「毎朝、ここを通ってくれるよね」

「まあ、この道が職場の近道だから」

「うれしいな。誰も声を聞いてくれないとさみしいから。きみが来てくれるなら、夜のうちにたくさん『声』を用意しておくよ」

「そんなことができるの?」

「夜の空気をいっぱい集めて、地面の下に入れておくんだよ」

まるで子どもの自慢話を聞いているみたいで、俺はニコニコしてしまった。

それからというもの、俺は毎朝、霜柱の神さまと話をするようになった。最初は足元の声を聞くたびに驚いていたが、次第にそれが当たり前になった。

「今日は冷えるね」

「お日さまが出る前がいちばん元気なんだよ」

「誰も来ない日はさみしい?」

週明けの月曜日、俺が休みの日はここでどう過ごしているのだろう。

「うん。でも、猫や鳥が来たりするよ」

霜柱の神さまは、まるで孤独な子どものようだった。俺が通るのを楽しみにして、寒空の下で待っている。そんな姿を想像すると、どうにも放っておけなかった。

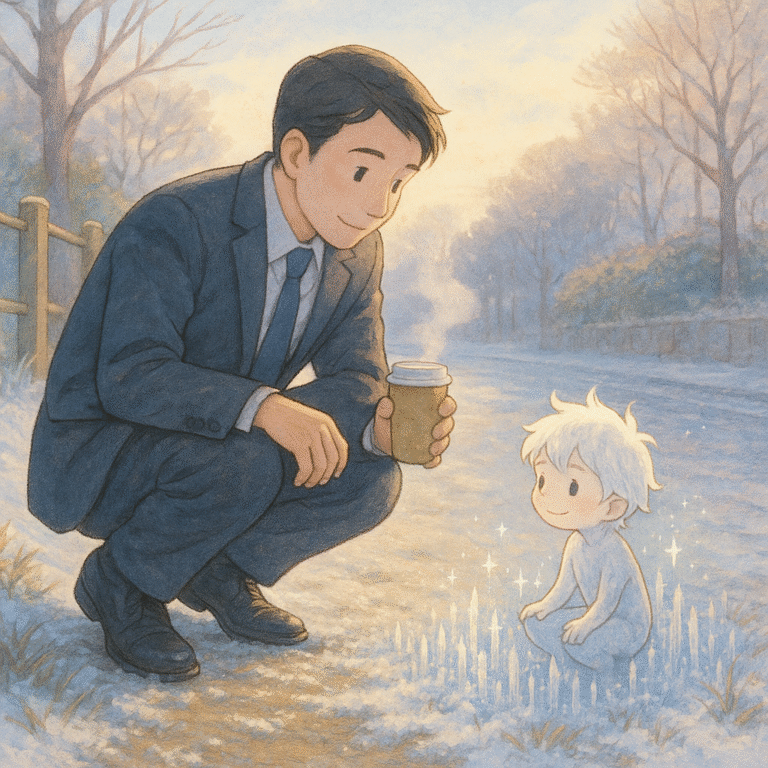

ある朝、俺はコンビニで温かいコーヒーを買って、霜柱の前にしゃがんだ。

「飲めないけど、香りだけでも」

そう言って湯気を吹きかけると、霜がほんの一瞬だけ柔らかく光った。

「いい匂い。人の世界の匂いだね」

「きみの世界にはないのか?」

「うん。ぼくがいるのは冬だけの場所だから。あったかいものは、全部冷たくなってしまうよ」

そう言った神さまの声は、少しだけ悲しそうだった。

その日から、俺は忙しい朝でも、天気のすぐれない日でもかならず神さまのところへ行くようにした。神さまの声を聞くと、不思議と心が軽くなる。だけど、春はもうすぐそこまで来ていた。

三月のある朝、いつもの場所に霜柱がなかった。湿った土には小さな草の芽が顔を出している。俺はしゃがんで、耳を澄ませた。

……何も聞こえない。

寂しさを覚えたその瞬間、土の中からかすかな声がした。

「ありがとう。たくさん話してくれて、楽しかったよ」

「きみはどこに行くんだ?」

「山のほう。次の冬まで眠るの」

「また会える?」

「うん。でも、忘れてしまってもいいんだよ。人は冬を越えるため一生懸命にならないといけないからね」

言葉の意味はよくわからなかった。おそらくかなり昔の話をしているのではないか。今の文明社会、寒さや飢えで冬が越せないということはほぼない。

その年の春はとても暖かった。間違って霜柱ができてしまうようなことは一度もなく、そのまま夏が訪れた。

そして翌冬、急激に気温が下がった朝にあの道を通ってみた。地面は白く、霜柱が一面に立っていた。懐かしい感覚に、そっと一歩を踏み出す。

しゃり。

「おはよう」

その声を聞いた瞬間、思わず笑ってしまった。確かにあの霜柱の神さまの声だった。

俺はポケットに手を入れ、温かい缶コーヒーを取り出して言った。

「今年も、よろしくな」

霜柱は、陽の光を受けてきらきらと輝いた。しゃり、しゃり、と響く音が、まるで笑い声みたいにやさしかった。

コメント