俺の仕事は、開かずの扉を開けること。簡単に言えば、開けちゃいけない扉を開ける専門家。依頼があれば、どんな場所でも行く(出張費はいただきます)。

仕事の分類上は鍵師だ。しかし鍵のかかった扉なら本物の鍵師がやる。俺の仕事はその後、鍵以外の超常的な力により封じられた扉を開けるところだ。

古い寺や廃屋、蔵……「開けた瞬間、何が出るかは分からねぇ」それがこの仕事の肝だ。

初めてこの道に入ったのは十年前。師匠の杉田親方に拾われたのがきっかけだった。親方は言っていた。

「いいか、開かずの扉ってのは、開かない理由を知らずに開けると、必ず痛い目に遭う」

最初の頃はその意味をきちんと理解していなかった。だが今なら身にしみてわかる。扉には必ず閉じられた理由があり、その理由も様々なのだ。

中にいる何かの意思で閉じている場合、逆に外から何かを封じるために閉じている場合――。その根本を知らなければならない。ただ開ければおしまいというわけではないのだ。

その日、俺のもとに依頼が来た。差出人は市内の旧家「香坂家」。数百年以上続く名家だが、今は誰も住んでいないらしい。

依頼書にはこうあった。

「蔵の奥の扉を開けてほしい。開けたあとは、すぐに封じ直してほしい」

開けるのか、封じるのか、どっちだ。そんな矛盾した依頼は初めてだった。

現地に行くと、依頼人と名乗る中年の女が待っていた。品のいい身なりだが、目の下に深い隈がある。

「香坂の分家の者です。あの蔵の奥は、誰も近づいてはならない場所なのです。でも、どうしても確認しなければならなくて」

案内された蔵の中は、埃と黴の匂いが充満していた。壁は黒く煤け、床板はふかふかに腐っている。

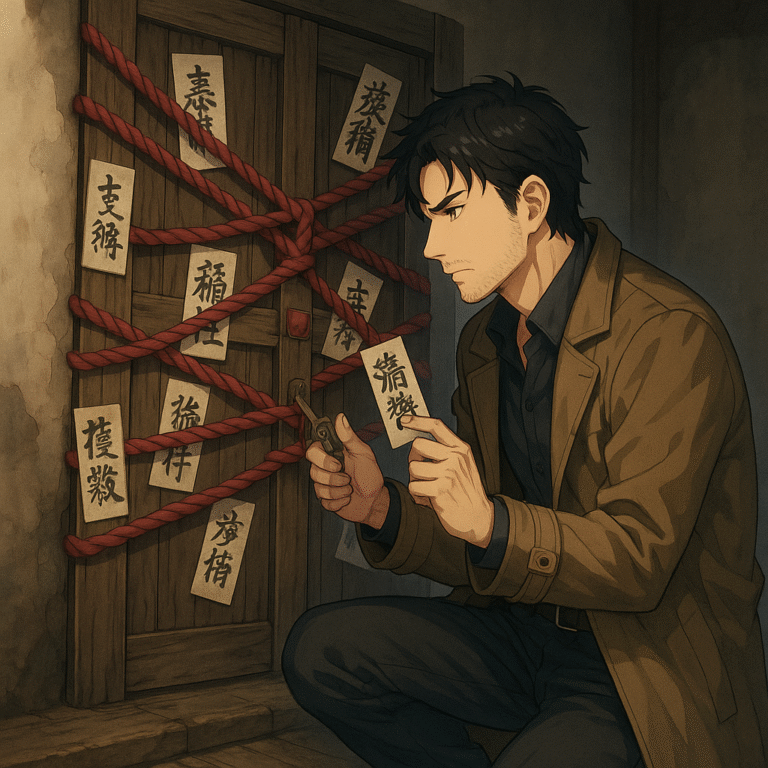

その最奥、布で覆われた扉があった。朱色の縄で何重にも縛られ、札がびっしりと貼られている。絶対に何かいる。

「開ける理由を、お聞きしても?」

「……妹を、出したいのです」

「妹さん?」

「はい。あの扉の向こうに、妹がいるのです」

おかしな話だと思った。こんなにも厳重に閉じられた扉の奥に人がいるとは思えない。だが、女の目は真剣だった。

「五十年前のことです。あの蔵でちょっとした事故がありました。妹が中で……亡くなって。いろいろと事情があり、そこの扉を封印したのですが、最近、夜になると声が聞こえるんです。『ここから出して』と」

震える声でそう言ったあと、女は俺を見上げた。

「だから、お願いです。一度だけ開けてください。中の妹の亡骸を供養したいのです」

「念のため聞くが、それは警察に連絡しなくてもいい案件なのか」

女はぐっとうつむいた。事件性アリ。

俺は頷いた。

「まぁ、こっちもアングラなお仕事なんでね。ただし嘘はつかないでくれ。命にかかわる」

詳しく聞き取りをすると、なかなかブラックな案件のようだった。

その扉には大昔から何らかの怪異を閉じ込めていたらしい。古い家にはよくあることだ。その怪異の詳細についてはこの女もよくわからないとのこと。

五十年前、女とその妹がこの蔵でかくれんぼをして遊んでいたところ、妹が「音がする」と、蔵の扉を開けようとしていたらしい。大人からは決して開けてはいけないと言われていたので、女はとめようとしたが、出ていったらかくれんぼに負けてしまう。

そのまま隠れていた場所から妹を見守っていたところ、開かないはずの扉が開き、妹は扉の中へ入ってしまったらしい。なぜかその後の記憶はない。

その後、大人たちから妹は事故で亡くなったと聞かされ、釈然としないまま現在に至るのだという。

釈然としなかった理由は、妹の遺体もなく、葬儀すら執り行われなかったからだった。叔父が「まだ中にいるんだ」とこぼしたのを聞いてしまったので、中から聞こえる声が妹の声だと思い込んでいるらしい。

その声が本物かどうか、確かめる必要がある。

依頼人の情報だけでは心もとないが、とりあえず作業を始める。縄を解き、札を一枚ずつ剥がす。途中で、墨の香りが濃くなった。

「……これは、最近誰か、触ってますか」

「――いえ、誰も」

「本当に?」

女は静かに頷いた。

「昨夜も中から声がしました」

その瞬間、背筋が寒くなった。扉の中から、かすかに音がする。

コン、コン。

親方の声が頭をよぎった。「理由のわからないまま扉を開けるな」――

俺は、金具に手をかけた。

「嘘はつかない約束ですよね」

女はすっと顔をあげた。

「はい。嘘はついておりませんが」

「これ、飼い始めたのはかなり昔ですね。まだ飼い続けるおつもりですか」

女の顔がゆがむ。

錆びついた金具を押し上げ、扉をゆっくりと引く。

ギ……ギギギ……。

湿った空気が溢れ出した。冷気と一緒に、甘い匂いが漂う。花のような、それでいて腐敗したような匂い。

暗闇の奥に、白いものが見えた。

「……お姉ちゃん?」

それは、確かに声だった。小さく、幼い声。だが、その声の奥には、いくつもの声が重なっていた。

「寒い」「寂しい」「痛い」「出して」「一緒に」

俺はとっさに扉を閉めた。

ドンッ! と内側から衝撃が走る。扉がわずかに軋む。女が叫んだ。

「なぜ閉めたの!」

「わずかばかりの報酬のために死にたかねぇよ」

「妹が中に……」

「違う!」

俺は叫んだ。

「あのさ、あれ、座敷わらしだろ」

女が扉に駆け寄る。

「お願い、あと少しで——」

ギ……ギギギ……

その瞬間、扉が細く開いた。

中から霧のようなものが漏れ出し、人の形になっていく。そしてそれは無数の小さな人影となり、呻き声を上げながら女に覆いかぶさった。

俺は札をつかみ、祈祷文を唱えながら床に叩きつける。

「封!」

光が走り、扉が大きく開け放たれる。霧のようなものが一斉に吹き出し外へと流れ出した。子供の笑い声のようなものが耳に残る。

静寂が戻ったとき、床に女が倒れていた。残ったのは、真っ黒に変色した一枚の札だけ。

「その妹さん、障害を持っていて、ここに閉じ込められていたんだろ。これ、妹さんだけじゃないな。昔から、ずっと……。専門外だが、遺伝性の疾患だったんじゃないか」

女が目を見開いてこちらを見上げる。

「その子供たちをずっとこの扉の向こうに祀っていたんだろ。座敷わらしとして。家がこうなった今、このまま飼い続ける意味はあるのか」

「――私はそんな話は聞かされなくて、ただ、妹が急に……いなくなってしまって……」

女はしおしおと泣き始めた。依頼時に言わなかったことはあったが、完全に嘘をついていたわけではなさそうだ。

あれから一年。

香坂家の家も蔵も跡形もなく取り壊された。座敷わらしがいなくなった家はこうなるのだ。扉を開けた時点ですでに力はほとんどなくなっていたが。

香坂家の土地は更地になり、今は駐車場になっているが、ときどき噂を聞く。夜更けにそこを通ると、誰もいないのに扉を開けるような音がする。

ギ……ギギギ……

扉が開かない理由は様々だが、「理由のわからないまま扉を開けるな」を信条に、俺は今でも、開かずの扉を開ける仕事を続けている。俺は、今日も札を持って現場に向かう。

コメント