父の借金のかたに連れていかれたのは、雨の夜のことだった。

黒いスーツの男たちが玄関を叩く。

怯える私の手を強引に引き、「お嬢さん、こちらへ」と有無を言わせぬ口調で口調で言った。そのとき父は居間の隅で震えていた。

「すまない……お前まで巻き込むなんて……」

泣きそうな声だった。私も泣きたかったが、泣いたら余計怖くなる気がして、ただ黙って靴を履いた。

車に押し込まれ、雨の中を走る。どこへ連れていかれるのかもわからない。映画で見た「人身売買」だとか、「地下工場」だとか、そんな単語が頭をよぎった。

やがて車は山奥の施設に着いた。

高い塀と鉄の門。外灯が無機質に光っている。

ああ、ここで私は働かされるんだ――。

男の一人が私の肩を叩いた。

「明日から労働してもらう。逃げようとするなよ」

私は頷いた。声が出なかった。

翌朝。

渡された制服は地味なグレー。案内されたのは――事務室だった。作業着ではない。

デスクが並び、パソコンが整然と置かれている。どう見ても普通のオフィスだ。

「今日からここで働いてもらう」

眼鏡をかけた女性が淡々と言った。

「えっと……工場じゃないんですか?」

「ここは株式会社セレスティアという会社の事務所よ。仕事内容はデータ整理と管理、あと備品の補充」

思わず口が開いた。何かの冗談かと思った。

「昼休憩は12時から1時間。残業は禁止。完全週休2日制、年休は初めは10日。他にわからないことがあったら聞いて」

「……はい?」

「あと、コーヒーなら無料。だけど、他のドリンクがよかったら自販機で買って。社内の自販機ならコンビニで買うより安いから」

奴隷のように働かされる覚悟で来たのに、やたらホワイトだった。

初日の仕事は社員データの整理。

パソコンにログインして数字を確認して修正する。単純作業だけど、集中していたらあっという間に業務時間が終わった。周りの同僚たちも普通の人ばかり。昼休みには社員食堂でカレーだった。しかもおいしい。

「うちは福利厚生、わりといいから」と笑う同僚の楠さん。

「あの……ここって、何の会社なんですか?」

「そんなこと考えなくていいの。ただ与えられた仕事をするだけよ。みんな長く勤めてるけど、誰も辞めないし」

三か月が過ぎた。

毎日8時半に出勤し、定時で帰る。上司は優しく、同僚とは仲良くなった。ミスをしても怒鳴られない。むしろ「失敗から学べばいい」と励まされる。

――だけど、笑いながらふと思う。

何かがおかしい。怒られない、競争がない、衝突がない。だから心もほとんど動かない。

あの頃、貧乏で死にそうだった時は本当につらくて、毎日心が乱高下した。しかしその頃は、まだ「生きている」気がしていた。

クリスマスだけはコンビニのカップスイーツを買って、うれしくて泣きそうになったりしたけど、その夜、借金取りがドアを一晩中叩いていて怖くて眠れなかった。

でも今は、毎日が満たされていて何も感じない。

半年が経つころ、上司に呼ばれた。

「橘さん、借金の件だけど」

「え?」

「もう完済よ。おめでとう」

頭が真っ白になった。

「ど、どういうことですか? まだ半年しか……」

「あなたは優秀だったの。貢献度が高い。計算上、もう完済額を超えてるわ」

「じゃあ、私は自由ってことですか?」

「もちろん。でも、もしよければ、このまま働かない? あなたみたいな人材、貴重なの」

少し迷って、私は頷いた。

「……はい。ここ、好きなので」

上司は満足そうに微笑んだ。

それからさらに一年。

私は正式にセレスティアの社員になった。ボーナスも出る。休日出勤もない。オフィスの窓から見える景色は毎日同じで、コーヒーは毎日同じ温度で出てくる。

「理想的な職場ね」と言われるたびに、なぜか息苦しくなる。

ある日、気まぐれに「辞めたい」と口にしてみた。隣の楠さんは、優しく笑った。

「辞める? どうして?」

「なんとなく……外に出てみたくて」

「外、ね」

その瞬間、彼女の笑顔が少しだけあきれたような表情に見えた。まるで子供がむちゃな夢を語っているのを「仕方ない子だな」と見守っているような――そんな笑顔。

「外は寒いわよ」

「え?」

「ここより温かい場所は、もうどこにもないわ」

翌朝、玄関に立っていたガードマンに聞いた。

「もし辞めたら、外に戻れるんですよね」

男は無表情で答えた。

「戻れますよ。ただし、皆さん戻っても、すぐにまたここに来ます」

「どうして?」

「外は――寒いからです」

夜、ベッドの中で考えた。貧乏だった頃、確かに地獄みたいだった。借金取りがいるかもしれないと、外を歩くのも怖い。父と母が言い争う声もつらい。

でも、少なくとも未来を今より良くすることを目指していた。この生活を抜け出したいと願うエネルギーがあった。

スーパーで、目の前で割引シールが貼られる瞬間のような小さなことがうれしくて、眠る前まで興奮していた。

今は違う。

苦しくもなく、楽しくもない。このままでいいと思ってしまう。このままが楽だ。それがいちばん怖い。

次の日。

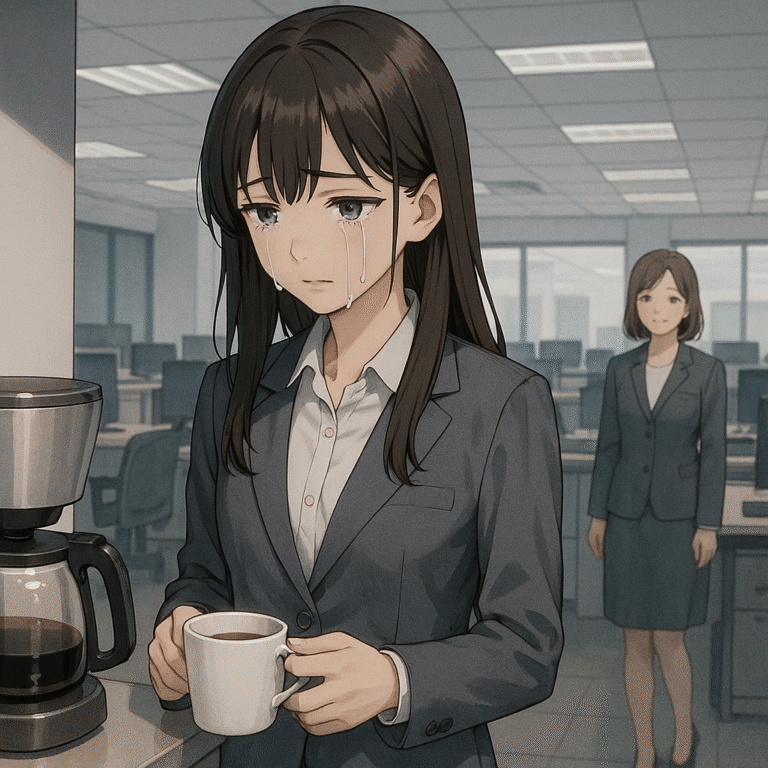

朝のコーヒーを淹れていたら、楠さんが言った。

「おはよう、橘さん。今日も頑張りましょう」

私は笑って頷いた。

指先に触れるカップの温かさは、昨日とまったく同じだった。それなのに、なぜか涙が出た。

私は思った。

――ここは天国なんかじゃない。でも、地獄でもない。たぶん、一番出にくい牢獄ってこういう場所なんだろう。

コメント