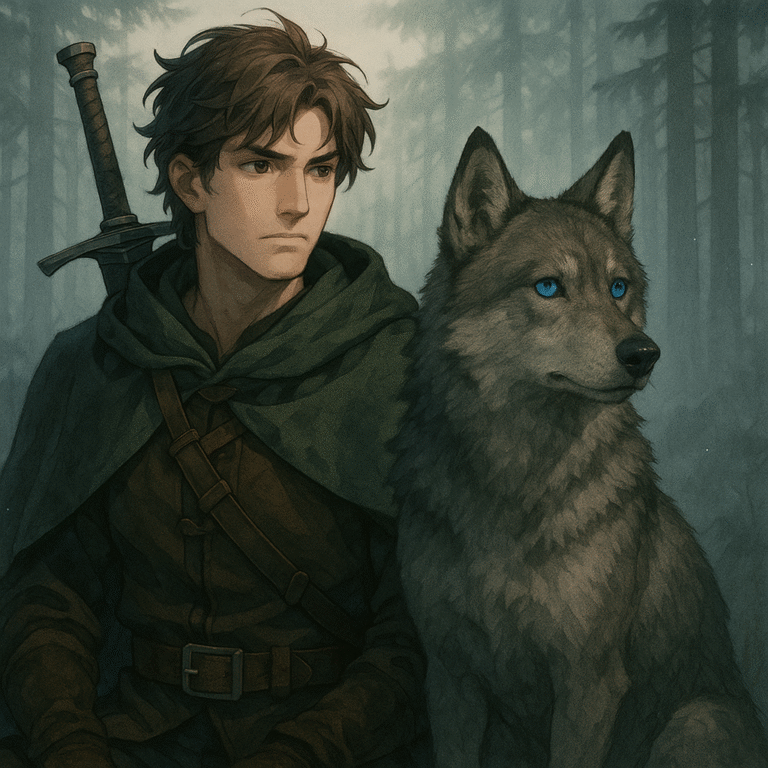

俺の名前はリアン。

ここでは、俺のような人間を「狩人」と呼ぶ。ただし獣ではなく、森の化物を狩るための狩人だ。

この村では、人が生まれると同じ日に犬が一匹生まれる。生まれた人と犬は対(つい)と呼ばれ、どちらかが死ねば、もう一方も同時に死ぬ。だから誰もが、自分の犬と共に育ち、働き、老いていく。俺にとっては、それが当たり前だった。

俺の相棒はリト。毛並みは黒に近い灰色で、瞳だけがやけに青い。子犬の頃から俺より賢かった。俺が言葉を覚えるより早く、リトは「座れ」も「伏せ」も早くから理解していた。気づけば俺の半分は、リトでできていた。

十歳になると、村の子どもはみんな森の学校に通う。

人の教官と犬の教官がペアで、戦い方、追跡の方法、王都への報告書の書き方まで叩き込まれる。

「人だけじゃ生きられない。犬だけでも生きられない。お前たちはふたりでひとつだ」

それが口癖の先生の言葉だった。

やがて成人を迎えると、俺たちは「王都猟犬隊」に登録される。王都からの指令が届くたびに、俺たちは森の奥へ入っていく。狩りの対象は獣ではなく、「影持ち」と呼ばれる存在――心が壊れ、森に棲みつき、形を失った怪物たちだ。

ある時、王都から無茶な指令が届いた。

「森の北端に現れた影持ちを討伐せよ。ただし、村を通らずに直接向かえ」

普通なら補給や準備のために中継地を経由するのが常識だ。だが命令は絶対だ。

夜明け前、俺とリトは森に入った。霧が深く、樹々がやけにざわついていた。風が鳴るたび、リトの耳がぴくりと動く。

「行こう、リト」

声を出した瞬間、リトの瞳が一瞬だけ青く光った。俺の中で何かが反応する。村の者たちは対の絆を魂の糸と呼ぶ。心を繋ぐ見えない糸。強く結ばれていればいるほど、互いの感情が流れ込むという。

森を進むうち、空が白んできた。霧の向こうに、黒い影が立っていた。人の形をしている。だが目も口もなく、腕の先が土に溶けている。それが影持ちだ。

リトが低く唸る。俺も剣を抜いた。

「リト、行け!」

「ウォン!」

リトが音もなく駆け出す。影持ちはぬるりと動き、地面に広がった。霧が歪んだ瞬間、俺の足がすくわれる。地面の下に、もう一体いた。

リトが飛びかかり、俺を押しのけた。青い光が弾け、影が裂ける。リトの牙が影持ちの腕に食い込んだ――と思った瞬間、リトが弾き飛ばされた。

「リト!」

駆け寄ると、リトの胸が上下していた。だが目が半分閉じている。俺の中で何かが痛む。魂の糸が軋んでいる。

「立て、リト! 一緒に行くって言っただろ!」

リトが小さく鳴いた。次の瞬間、リトの瞳が強く光る。俺の手にも熱が走る。視界が一瞬白くなり――気づいた時、影持ちは消えていた。

周りの霧も、すっかり晴れていた。

リトは倒れたままだった。俺の腕の中で、小さく尻尾を振る。

「お前……無茶しやがって」

「クゥン」

声が震えた。笑ってるのか泣いてるのか、自分でもわからなかった。

村へ戻ると、王都からの報告要請が届いていた。討伐完了。被害なし。それだけでいい、と上からは言われている。

でも、本当は言いたいことが山ほどある。影持ちは、ただの怪物ではない。あれは、王都が切り捨てた人たちの残滓なんだ。罪人や、被差別者、病で追放された者たちが、森に流れ着き、姿を変えた結果が影持ち。俺たちはその後始末をさせられている。

リトは横で丸くなって寝ている。あれから数年が経ったが、まだ元気だ。俺の髪に白いものが混じり始めても、リトの目はあの頃のままの青をしている。

「なあ、リト。いつまでこうしていられるんだろうな」

リトは返事の代わりに一度だけ尾を振った。

「俺たちも、いつか影持ちになるのかな」

俺たちも王都から差別を受けている人間なんだ。病めばいずれ影持ちになる。ならない者もいるが、王都を憎んでいる者はなりやすい。俺はたぶん影持ちになる。

「そんときは、誰が俺たちを狩るんだろう」

リトは立ち上がって、俺の手に鼻を押しつけた。ああ、そうか。きっと誰も狩らない。ふたりでひとつのまま、森に溶けていくんだ。

夜、火を焚いてリトの毛を梳く。昔は黒かった毛が、月明かりの下で銀色に見えた。

「リト、次に生まれても、お前と一緒がいい」

「クゥン」

そう言うと、リトはゆっくり目を閉じた。焚き火の音だけが響く。そして俺も目を閉じた。

次に目を開けた時――俺の腕の中には、小さな灰色の子犬がいた。その目は、どこまでも透き通る青をしていた。

#499 影を狩る者たち

ちいさな物語

ちいさな物語

コメント