朝、目覚ましの音で目を覚ました。……はずだった。

枕元でベルが鳴っている。だが、体が動かない。目を開けると、見慣れたはずの天井がどこか違う。

薄暗い部屋。天井には煤けた模様。布団の下の感触は硬い。

ベッドじゃない。古い木の寝台だった。

「……夢?」

声を出すと、部屋の空気がざらりと震えた。誰もいない。

壁掛け時計が答えるようにコチコチと音を立てる。古風な振り子時計だった。見たことがないものだ。ここはまだ夢の中……か?

針は午前6時を指しているが、秒針だけがやたらと早い。そんなに早く時間が進んだら遅刻してしまう。

「目覚ましが鳴ってるのに、起きられない」――これが現実なら相当まずい。やはりまだ夢の中だと気づいた瞬間、背筋が冷たくなった。

部屋のドアを開けると、長い廊下が続いている。

絵画と蝋燭。どこか洋館のような造り。床の木がギシギシ鳴るたび、足音が遅れて響く。まるで自分の後を誰かがつけてくるみたいで気味が悪かった。

最初の部屋は書斎。

机の上に古びた本が開かれている。

《四つの時を止めよ。されば目覚めの門は開かれる》

下には屋敷の見取り図のような絵――そこに四つの時計が描かれていた。壁掛け、置時計、懐中時計、塔の上の大時計。

これを全部止めていくのか。まるでゲームのクエストみたいだ。

でも、これはただの夢じゃない。そう思わせる妙な「現実味」がある。空気の湿り気、埃の匂い、服のざらつき。全部、本物みたいに感じる。

「……四つの時計を止めれば起きられるのか。間に合うのか?」

そう呟いた瞬間、どこかでカーンと低い鐘の音が鳴った。

書斎の時計の絵にしたがって進むと、廊下の突き当たりに最初の時計があった。金の縁取りが施された立派な壁掛け時計。

しかし、触れようとした瞬間、ガシャンと壁から腕のようなものが伸び、俺の手首を掴んだ。

「うわっ!」

冷たく硬い感触。木の枝のような手が、俺の腕を締め上げる。とっさに床に落ちていた燭台を掴み、叩きつけた。木の腕が砕け、時計のガラスにひびが入る。

秒針がピタリと止まった。

すると、どこからともなく微かな風が吹き抜け、囁く声がした。

「一つ、止まった」

こんな物理的に破壊するみたいなことでも止められるんだ。

次の時計は食堂だった。

長いテーブルの中央に、豪華な銀の置時計。なぜそんなところに時計を置くのだろうか。

食堂には誰もいないのに、テーブルの上には皿、カトラリー、スープ、パン、果物が並んでいる。

「……誰の食事だよ」

スープ皿の中に、泡が浮かんで文字を描いた。

《食事を終えぬ者、時を終えられぬ》

仕方なく、スプーンを取る。スープは温かく、香ばしい匂いがする。ひと口すすると――舌がピリッと痛んだ。毒だったりして? 夢の中で死んだりしないよな?

出されているものをすべて食べ終えて一息ついた。すると時計の分針がひとりでに逆回転しはじめた。

そしてゼロの位置で止まる。

二つ目の時計、停止。

三つ目は寝室にあった。

ベッドの上に白い服の少女が眠っていた。懐中時計を胸の上に置いて――

「ごめん、少しだけ……」

そっと手を伸ばそうとした瞬間、彼女の目が開いた。真っ黒な瞳。感情のない声で言った。

「時間を止めたいの?」

「……ああ」

「じゃあ、私の時間も止めて」

彼女は懐中時計を差し出した。針はカチコチと進んでいた。俺が手を伸ばした瞬間、少女の体が淡い光に包まれる。光が消えると、ベッドは空っぽだった。

懐中時計は冷たく、針はもう動いていなかった。まるでこの手でひどいことをしてしまったような、嫌な感触が残った。

とにかく、三つ目も停止。

残るは最後の一つ。

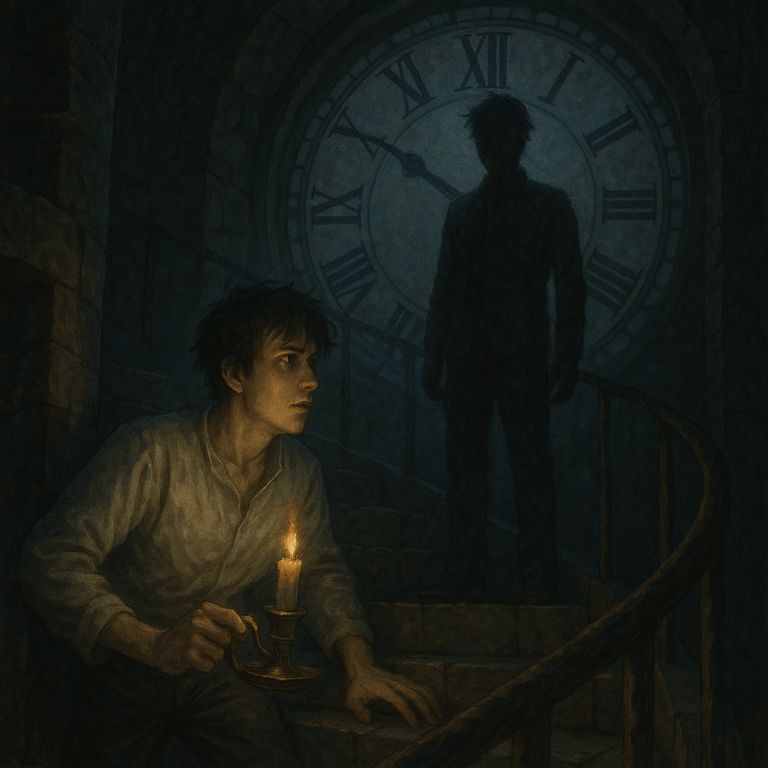

屋敷の屋根にそびえる大時計。螺旋階段を登りながら、息が上がる。夢の中なのに、体の疲労が妙にリアルだった。

上に着くと、巨大な歯車が唸りを上げていた。塔の中は暗く、鉄の匂いがする。

「これを止めれば……」

足元のレバーを見つけた。だが、その前に何かが立ちはだかった。

――自分と同じ顔をした何者かだった。

「止めるな」

自分と同じ声が響く。

「時間を止めたら、お前はもう目覚められない」

「何だよ、お前」

「お前の中の、目覚めたくない部分さ」

その声を聞いた瞬間、胸の奥に何かが刺さった気がした。確かに、俺は時計を止めながら時々思っていた。このまま夢の中にいれば、面倒なことは一切なくなって、むしろ楽なんじゃないかって。

「いや、でも……戻らなきゃ」

「戻ってどうする? 朝の電車、仕事、同じ日々。ここでは時間を選べる。止めるも、進めるも、自由だ」

「自由? 違うな。動かせば動くし、止めれば止まる」

「そうだ。自分の自由にできるじゃないか」

「なんか……違うんだよ」

俺はレバーを掴み、一気に引いた。

轟音。歯車が逆回転をはじめ、大時計の針がゆっくりと止まる。世界が白く光り、音も色も消えていった。

気がつくと、自分の部屋のベッドの上だった。

枕元の目覚ましが鳴っている。朝の光がカーテンの隙間から差し込んでいた。

「……夢か。夢だったんだよな」

そう呟いて、目覚ましを止めた。針は午前6時を指している。

窓の外の景色は昨日とまったく同じ。新聞の見出しも異常なし、天気予報も、カレンダーの日付も――やっぱり全部夢だったんだ。

俺は小さく笑った。

「やけに真に迫った夢だったな……まあ、いいか。今日も同じ一日だ」

しかし机の上を見ると、あの懐中時計が置かれていた。あの白い服の女の子が持っていた三つ目の時計だ。針は動かないまま、静かに光を反射している。

混乱した。間違いなく夢だったはずなのだが、夢の中の時計がここにある。

カチ、カチと。耳の奥で、もう一つの音がした。――まだ、どこかの時計が動いている。

コメント