昔々、とある小さな村に、一つの大きな時計塔があった。

村のどこからでも見えるその塔は、長い年月を刻み続け、村人たちの生活を支えていた。

だが、この時計塔には奇妙な噂があった。

「どれだけ階段を登っても、鐘楼にはたどり着けない」

村人たちは子供の頃から親に聞かされて育った。好奇心から階段を登ろうとする者はいたが、なぜか全員途中で諦めてしまうのだという。

ある時、村一番の好奇心旺盛な少年、フィンがその謎を解こうと心に決めた。

「絶対に鐘楼に登ってみせる!」

フィンは時計塔に入り、埃まみれの木製の螺旋階段を勢いよく駆け上った。初めのうちは数えながら登った。五十段、百段、二百段――しかしいくら登っても鐘楼にはたどり着かない。

いつのまにか数えることもやめてしまったフィンは、ふと立ち止まり周囲を見渡した。階段は無限に上へと続き、下を見れば、果てしなく深く落ちているようにも感じられた。

それでも諦めないフィンは、再び登り始めた。

どのくらいの時間が経っただろうか。足が重くなり、呼吸が荒くなったその時、前方に小さな扉が現れた。フィンは歓喜して駆け寄り、その扉を開いた。

そこは鐘楼ではなかった。

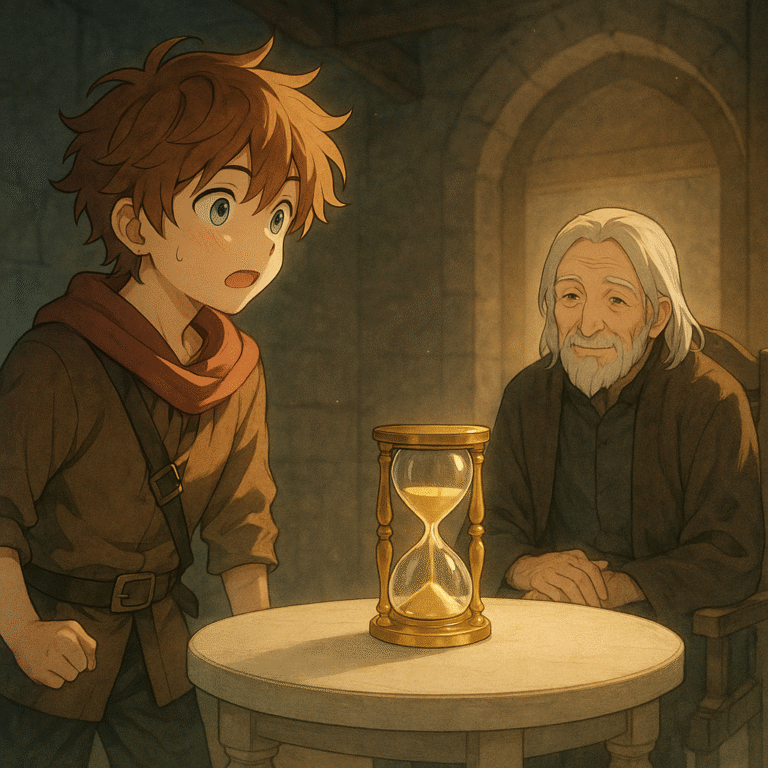

中は小さな部屋で、中央には白いテーブルが置かれていた。テーブルの上には美しい金色の砂時計が置かれているだけだった。フィンが近づくと、砂時計の砂がゆっくりと落ち始めた。

砂時計に見惚れていると、背後から静かな声が聞こえた。

「鐘楼にはたどり着けないよ」

振り返ると、白髪で背の曲がった老人が椅子に腰掛けて微笑んでいた。

「あなたは誰?」

老人は穏やかな口調で答えた。

「私はこの塔の管理人だよ。この塔は鐘を鳴らすためのものじゃない。時間を守るためのものだ」

「でも、どうして鐘楼にたどり着けないの?」

老人は微笑みを崩さず、ゆっくりと砂時計を手に取った。

「鐘楼というのはね、村人が見上げる幻だよ。実際には存在しない。村人たちは『鐘楼』という目標を持つことで、人生を前向きに過ごせるのだ」

フィンは納得できずに首をかしげた。

「それならなぜ、この階段があるんだ?」

老人は笑った。

「この階段は『挑戦』そのものだ。登り続けるうちに自分の限界や意思を知り、そしていつか諦めることを覚える。登り続けることが全てではない。引き返す勇気を知るために、この階段はあるんだよ」

フィンは老人の話を聞きながら、自分が何か大切なことに気づいた気がした。

「さぁ、戻りなさい」

老人の言葉に頷いたフィンが階段を降り始めると、奇妙なことが起きた。階段は驚くほど短くなっていたのだ。わずか数段下っただけで、入り口の扉が目の前に現れた。

外に出ると村人たちがフィンを囲み、興奮気味に話しかけてきた。

「鐘楼には着いたのか?」

「何があった?」

フィンは微笑んだ。

「鐘楼なんてなかったよ。でも、大切なことを教えてもらった」

村人たちはがっかりした様子だったが、フィンの不思議に晴れやかな表情を見て、次第にその話を受け入れた。

その日以来、村人たちは時計塔を見るたびに、鐘楼を目指すことよりも、毎日の生活や人生の小さな挑戦を大切に思うようになった。

フィンもまた、階段を登り続けた日のことを時々思い出しては、老人の言葉を心に留め、自分自身の限界を受け入れながら生きていった。

だが、不思議なことにあの日以来、時計塔の鐘が美しい音色を響かせるようになったという。ただし、鐘があるはずの鐘楼には、今も誰ひとりとしてたどり着いた者はいない――。

コメント