残業につぐ残業。しかし労働環境がブラックといわれると、そこがすごく曖昧だ。

有給は頑張ればなんとか取れる。上司は厳しいが、ぎりぎり常識の範囲内。ただ、人手不足なのか、残った人員への仕事は日に日に増えていく。

いっそ笑えるくらいのブラックな環境であれば、SNSでネタにしてすっきり辞めることができるのだが……。

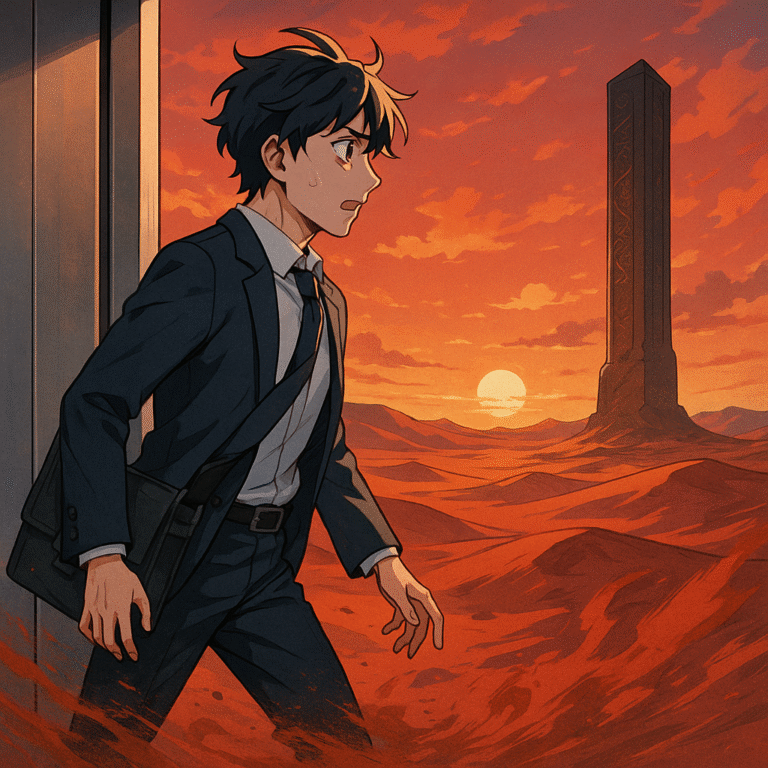

その日、会社のエレベーターを降りた瞬間、目の前に広がっていたのは見慣れたオフィスのロビー――じゃなかった。

いや、これは一体どこなんだ?

残業が続いた日の帰りだった。ビルの10階からエレベーターに乗り込み、いつも通りロビーへ向かったつもりだった。扉が開く音とともに一歩踏み出した瞬間、空気が変わったのを感じた。

ロビーのはずなのに、目の前に広がっていたのは見たこともない風景。夕陽に照らされた赤い砂漠が広がり、風に舞う砂が頬に触れる感覚まであった。耳には鳥の鳴き声のようなものが聞こえるが、見渡しても生き物の気配はない。

「……どういうことだ?」

混乱して振り返ると、そこにエレベーターはない。ただ広大な砂漠広がり、戻る道が消えていたんだ。

仕方なく砂漠を歩き出した。すると、少し離れた場所に木のようなものが見えた。けれど近づいてみると、それは木ではなく、巨大な金属の柱だった。表面には奇妙な文字が彫られていて、それを見た瞬間、頭の中に直接声が響いた。

「ここにいてはいけない。ここは君の世界ではない」

声の主を探すが、周囲には誰もいない。ただ果てしなく赤い砂漠が広がるばかりだ。

途方に暮れながらも歩き続けると、突如として前方に小さな建物が現れた。

砂丘の陰から突然に姿を現したそれは、見たこともないような奇妙な構造をしている。

扉を押し開けると、中には年老いた男が一人、背を向けて立っていた。

「待っていたよ」

男がゆっくり振り返る。その顔には優しい笑みが浮かんでいた。

「ここはどこなんですか? どうやって戻れば……」

男はゆっくりと椅子に座り、私に座るよう手招きした。

「焦らずに聞いてほしい。君がいた世界とこの世界は隣り合って存在しているんだ。ほんの少しの偶然で繋がってしまうことがある」

彼が語るところによれば、この世界は無数にある世界の中でも境界の曖昧な場所で、時折私のような迷子が迷い込むのだという。

「元の世界に帰れるんですか?」

彼はうなずき、続けた。

「可能だ。ただし、帰るためには一つだけやってもらわなければならないことがある。それをやり遂げれば、元の世界へ戻れる扉が開く」

「その一つのこととは?」

どんな難しい難題が突きつけられるのかと、私は息を呑んで問いかけた。

「君自身の問題を解決させなければならない」

その意味が理解できずに黙っていると、彼は微笑みながら立ち上がり、小さな瓶を差し出した。

「この砂漠の砂を、この瓶いっぱいに満たすことができたら、扉は再び現れる」

簡単そうで拍子抜けする。

私は瓶を受け取り、すぐに外へ出て砂を詰め始めた。

ところが、いくら砂を詰めても瓶は一向に満たされない。瓶の底には確かに砂が入っているのに、増える気配がないのだ。

疲れ果て、再び老人の元に戻った。

「砂がたまらないんです。どうしてでしょう?」

老人は静かに言った。

「それは君が、本当に戻りたいのか確信を持てていないからだ。君の心が迷っている限り、瓶は満たされない」

彼の言葉を聞き、なるほどと思う。

心のどこかでこのままなら、とりあえず仕事に行かなくて済むぞと思っていたところはある。

ここにいたいわけではないが、自分が思っていた以上に仕事に行きたくないらしい。

私は初めて自分の内側を見つめはじめた。自分は一体何をしたいのだろう。

子供の頃になりたかったのは何だっただろう……。子供の頃の自分が、今のこの姿を見たら何と思うか。

――戻って、すべて立て直さなければならない。

深く息を吸い、再び砂を瓶に詰め始める。今度は瓶が見る見るうちに砂で満ちていくのが分かった。

瓶がいっぱいになった瞬間、辺りの景色が揺らぎ始め、目の前にあのエレベーターが現れた。

「さぁ、行きなさい」

老人が頷いた。

私はエレベーターに駆け込むと、急いで閉じるボタンを押した。再び扉が開いた瞬間、目の前にはいつものロビーの風景が広がっていた。

翌日、私は会社に辞表を提出した。

だが今でも時折、夕陽を眺めていると、あの赤い砂漠の匂いがよみがえることがある。そのたびに老人の言葉を思い出し、世界への感謝を噛み締めるのだ。

コメント