シルグは、村一番の役立たずの魔道士だった。

幼い頃から魔力の才能に乏しく、いつも魔法を失敗しては笑われ、誰からも馬鹿にされた。村の者たちは呆れて言ったものだ。

「お前の魔法なんて、風に揺れる葉っぱほどの役にも立たないな」

だから彼が村を飛び出し旅を始めたのは、ほんの小さな意地だったのかもしれない。

このまま村にいても、永遠に自分の価値を見つけられない気がしたのだ。

そんな旅の途中、森をさまよっていたシルグは、小さな茂みから弱々しい鳴き声を聞いた。

恐る恐る近づいてみると、そこには傷ついた子ドラゴンが震えていた。

まだ幼く、うまく翼を動かすこともできないようだ。

恐らく群れからはぐれ、傷ついて置き去りにされてしまったのだろう。

「お前もひとりぼっちか」

シルグは小さくつぶやき、子ドラゴンの傷を手当てしてやった。

回復魔法はまったく役に立たなかったが、傷はそこまで深くなかったので、薬と布で手当てした。

それからシルグと子ドラゴンは旅を共にすることになった。

シルグはドラゴンに「エウ」という名前をつけた。村の言葉で「小さな希望」という意味だった。

しかし、旅は決して順調ではなかった。

シルグの魔法は相変わらず失敗ばかりだし、怪我の影響なのか、エウの翼もうまく動かない。

ある日、二人が訪れた町で魔道士の祭典が開かれていた。

そこで、優れた魔法を披露した者には豪華な賞金が与えられるという。

「ここで少しでも何かができれば、自信が持てるかもしれない」

シルグはそう思って参加してみることにしたが、内心は村でのことを思い出してひどく不安であった。

会場に着くと、他の魔道士たちが壮麗な魔法を次々と披露していた。

煌めく火の鳥を生み出す者や、水の中を自由に歩く魔法を使う者、風を自在に操る者もいる。

シルグの出番が回ってきた。彼は震える手を抑えつつ、基礎の基礎、ささやかな火の魔法を試みた。

だが火は弱々しく揺れただけで消えてしまった。まるで大風にあおられた蝋燭の火だ。

観客席から失笑と冷ややかな視線が突き刺さった。

羞恥と失望で震えるシルグを見かねて、エウは人々の前で必死に翼を動かし、空へ飛ぼうとした。

しかし、翼はうまく動かず、エウは力なく地面に転がった。

観客たちはますます笑い、二人は会場を逃げるように去った。

「ああ、僕はやっぱりダメな魔道士だな」

シルグは落ち込み、自分の無力さを呪った。

その夜、町を離れ森の中で二人は小さな焚き火を囲んだ。

エウは静かにシルグのそばに寄り添い、小さく鳴いた。その声は弱々しいが、どこか優しかった。

そのとき、茂みの向こうから低い唸り声が聞こえた。

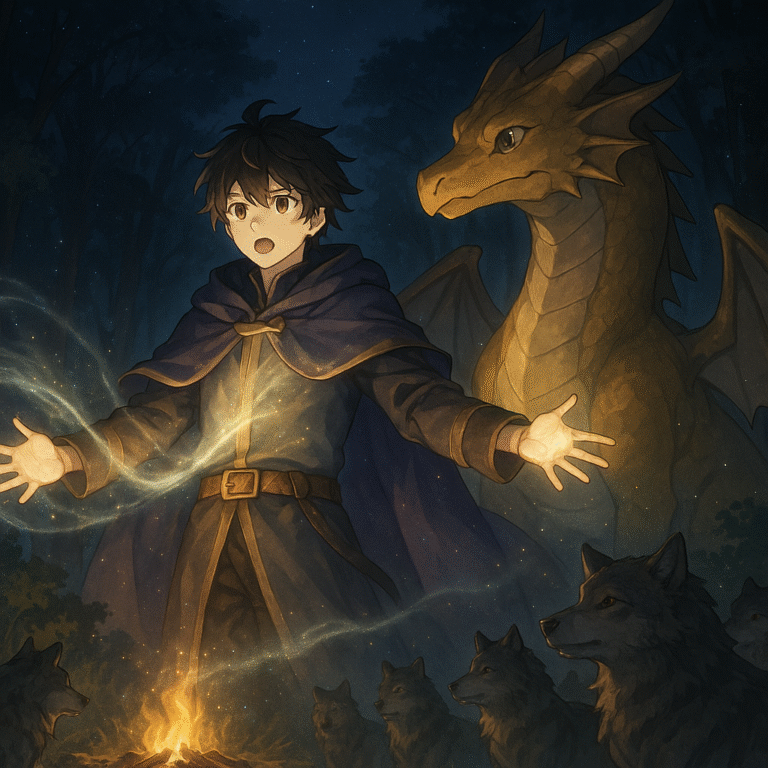

巨大な狼の群れが現れ、二人を囲んだのだ。

シルグは焦って魔法を試みるが、魔力はさらに乱れ、何も起きない。狼たちは牙を剥き、少しずつ距離を詰めてきた。

そのときだった。エウが立ち上がり、小さな翼を力いっぱい広げて狼に立ち向かった。

その姿は小さいが、不思議と堂々として見えた。

エウの勇敢な姿に心を打たれたシルグは、自分にも何かできるはずだと勇気を奮い起こした。

彼は魔力の限りを尽くし、もう一度魔法を放った。何でもいい、この状況を打破できる何かを。

力が体の中のあちこちにぶつかり、これまで使ったことのないような魔法として生成されてゆく感覚があった。

驚くべきことが起きた。

シルグの放ったその魔法は、狼たちを傷つけることなく、美しい光となって辺りの森を満たしたのだ。

その光はまるで穏やかな波のように優しく、音楽のように清らかだった。牙を剥き出し唸っていた狼たちは、急に攻撃体制を解き、静かに森へ帰っていった。

シルグは初めて気付いた。自分の魔法は破壊や攻撃ではなく、安らぎや癒しを与えるものだったのだ。

エウもまた、小さな翼で飛ぶことはできなかったが、その翼は恐怖に立ち向かう勇気を示すためにあったのだ。

もしかして、僕らは努力の方向が間違っていただけで、本当は何かすごいことができるのかもしれない――と、シルグは思った。

それからも旅を続けた。

道中、傷ついた動物や困っている人々を助け、ささやかながらも感謝されるようになった。

誰かのために、小さなことでも。シルグの思いはシルグの魔法をどんどん強力なものへと成長させた。

エウもすっかり成長し立派なドラゴンになった。巨大なドラゴンを従えて旅するシルグは、さらに人々に注目されるようになる。

やがて彼らの評判は世界中に広まり、人々は二人を「癒しの魔道士と、勇敢なドラゴン」と呼ぶようになった。

コメント