「あの古びた商店街で見かけるおじさん、なんか普通じゃない気がしてさ。聞いてみたら、幽霊の相手が仕事だって言うんだよ」

俺が大学生だった頃、地元に帰るたびに通る商店街があったんだ。昼間でも人通りが少なくて、どこか寂れた感じの場所だった。

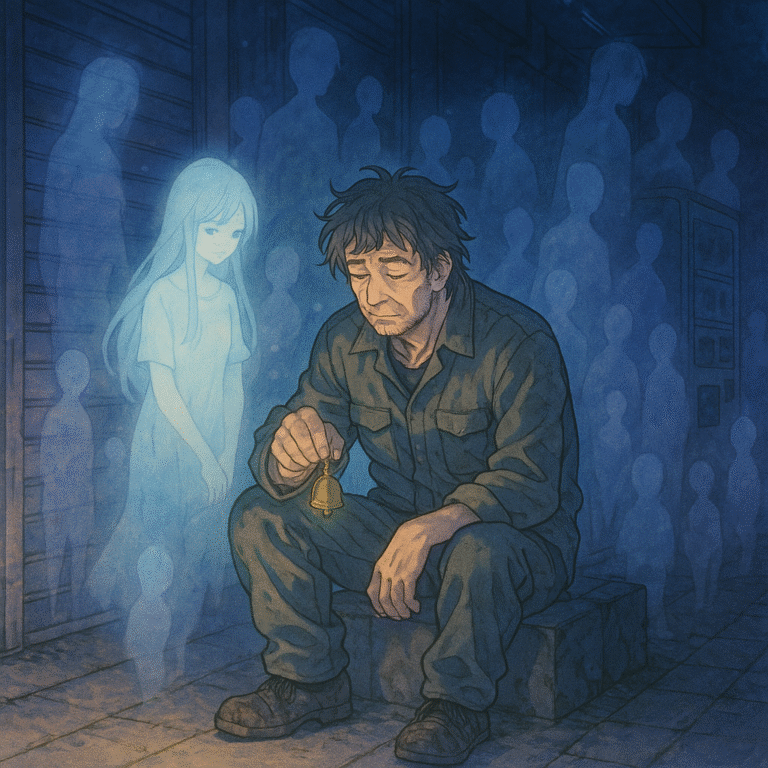

そこの片隅で、いつも同じおじさんが座ってたんだよ。年は六十過ぎくらいか、薄汚れた作業服にボサボサの髪で、ぼんやりしてる。でもなんとなくただ者じゃない雰囲気を感じたんだ。

最初は家のない――いわゆる、浮浪者だと思ってたんだけど、何度か見かけるうちに、どうも気になって声をかけてみたんだ。「毎日ここで何してるんですか?」って。

そしたら、おじさんがこっちを見てニヤリと笑ったんだよ。その笑顔がなんていうか、寒気がするような、不気味な感じでさ。「俺か? 幽霊の相手をしてるんだ」って言うんだ。

「幽霊の相手?」

「そうだよ。ここらへん、夜になるといろんな幽霊が出てくるからな。話し相手になったり、頼まれごとを聞いてやったり。まあ、みんな寂しがり屋でな」

冗談だと思って笑い飛ばそうとしたけど、おじさんの目は本気だった。

「信じてないみたいだな。まあ、普通はそうだろう。別にいいさ」

それからも地元に戻るたび、おじさんと世間話をするのが習慣になった。なぜかっていうと、このおじさん、異様なまでに話を聞くのがうまいんだ。

おじさんと話をすると、俺はいつも気分がよくなって大学であった嫌なことや、恋愛のことまで何でもかんでも話してしまう。

ある日、おじさんがこんなことを言い出した。

「今夜、お前も付き合ってみるか?」

どうせ今夜は予定もなくて暇だったし、怖いもの見たさで「いいですよ」と答えた。

夜、俺はおじさんのいる商店街に向かった。人影はまるでなく、街灯もところどころ消えていて、ただ静かだった。

おじさんは俺を見ると「お?」というような顔をして、ポケットから小さな鈴を取り出してこちらに見せた。

おじさんがおもむろに鈴を鳴らすと、どこからかひんやりとした風が吹き抜けた気がした。

「さあ、集まってきたぞ」

商店街のシャッターの隙間や、古びた自販機の影から、ぼんやりとした人影が現れ始めた。

最初は目の錯覚かと思ったけど、確かに見えていた。

幽霊だ。

本当にわかりやすいくらいに幽霊だ。ドラマやアニメなどの創作で描かれる通りの幽霊たちがどんどん集まってくる。

そしておじさんは幽霊たちと親しげに話し始めた。

「おう、あんた、久しぶりだな」

「こないだの約束、ちゃんと守ったぞ」

幽霊たちは黙って頷いたり、静かに笑ったりしていた。

俺にも一人の幽霊が近寄ってきた。

「……お兄さん、私の話、聞いてくれる?」

それは若い女性の幽霊だった。悲しげな目で俺を見つめていた。

「ここに忘れ物をしたんだけど、私にはどうしても見つからないの」

俺は上ずった声で「何を?」と聞いた。

「大切な指輪。あの時計屋の前に落としたはずなの」

指輪?

俺は幽霊の指し示す方にある時計屋の前まで行くと、古い植え込みの中から錆びた指輪を見つけた。どうやらその女性の幽霊はあの場所から動けないようだった。

「これ?」

幽霊の前まで戻り、指輪を見せると、幽霊は微かに微笑んだ。

「ありがとう。これでやっと帰れる」

次の瞬間、彼女の姿はふっと消えた。

おじさんは静かに頷いた。

「成仏できない幽霊は、思い出や未練が強すぎて、この世にとどまってしまう。誰かがそれを手伝ってやれば、向こうに行ける」

それから、俺は何度もおじさんに頼まれ、幽霊の頼みごとを手伝うようになった。古い写真を探したり、手紙を届けたり。時にはただ話し相手になるだけの夜もあった。

幽霊の相手なんて奇妙な仕事だと思ってたが、不思議と嫌な気持ちにはならなかった。それどころか、俺みたいに何の特殊能力も持たない人間でも役に立てることがあると感じて、やりがいを覚えていた。

やがて卒業の時期が近づいた。俺は地元を離れることになった。

最後の日、おじさんは「これ、お前にやるよ」と小さな鈴を手渡してくれた。

「え? でもおじさん、これがないと……」

「いや、2つあるんだ」

そういって、おじさんはポケットからいつもの鈴を出した。よく見ると渡してくれた鈴はおじさんのものと微妙にデザインが違う。

「それは元々、俺の相棒が持ってたやつさ。困ってる幽霊がいたら、助けてやってくれ」

その相棒はどうしたのだろうか。なんとなく聞きにくくて、俺は黙って鈴を受け取った。

それから何年か経った。

久しぶりに商店街を訪れた俺は、あのおじさんの姿を探したが、もうどこにもいなかった。

でも、夜の静かな商店街で、時々鈴の音が聞こえる気がする。

もしかしたら、今もどこかで、おじさんは幽霊の相手を続けているのかもしれない。おじさんほど上手にはできないけど、少しずつ幽霊たちを助けられていると思う。

そして俺も、時々あの鈴を鳴らしては、静かに誰かの話し相手になる。

寂れた商店街の片隅で――、幽霊と、人と、誰かのささやかな物語が、今日もひっそりと続いている。

コメント