名探偵として知られるアリス・サヴォイは、普段の喧騒とは無縁の田舎の一軒家で休日を過ごしていた。

事件に追われる日常を忘れるため、彼女は静寂の中に身を置くことを好んだ。

だが、この静けさは彼女にとって完全な孤独ではなかった。なぜなら、彼女には「助手」がいたからだ。

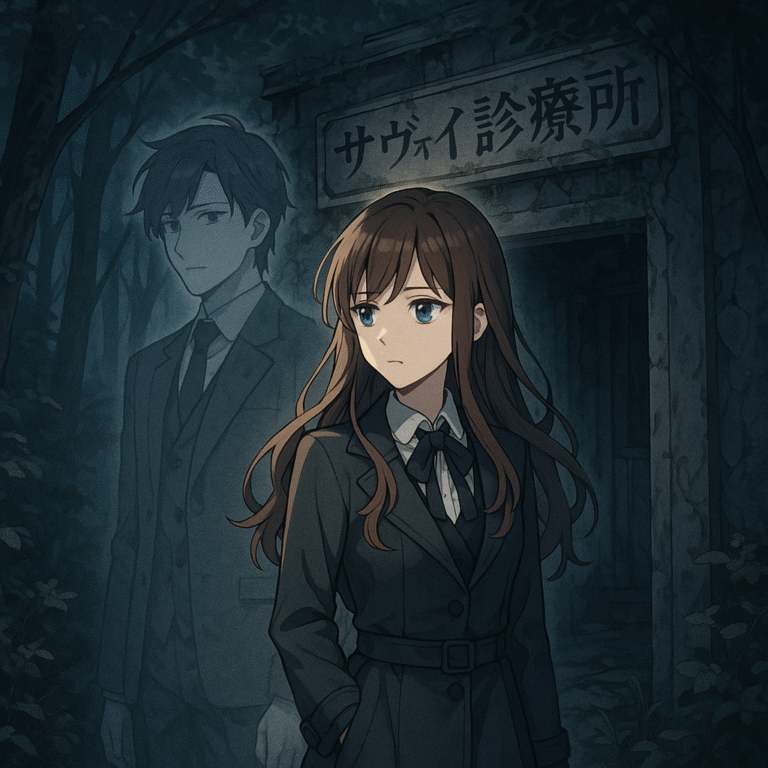

その助手は、他人には見えない存在だった。名前はヴィンセントと言った。

ヴィンセントは透明な影のようで、アリスにしかその姿を捉えることができない。彼は常にアリスのそばにいて、静かな会話を交わし、彼女を事件解決へと導いてきた。

「アリス、紅茶が冷めてるぞ」

ある日、庭のテーブルで物思いに耽っていると、ヴィンセントが静かに囁いた。

「あなたはいつから紅茶を飲めるようになったの?」

アリスは微笑んだ。

もちろん、ヴィンセントが実際に紅茶を飲むことはない。

だが、彼女にとって彼は実在以上の存在だった。

「今日くらい休ませてよ。あんな大きな事件の後よ。しばらく仕事はごめんだわ」

そう呟いたアリスに、ヴィンセントは淡々と答えた。

「事件は君が望んで起こるものではないさ。静かな日々が続くといいがね」

その言葉が終わるか否かの時だった。玄関のベルが鳴り響いた。ドアを開けると、若い女性が立っている。彼女は青ざめた顔で震えていた。

「アリス先生にご助言をいただきたく……。妹が……突然、消えてしまって……」

アリスは溜息をつき、ヴィンセントを横目に見ながら言った。

「言ったでしょう、ヴィンセント。事件は私を休ませてくれないのよ」

ヴィンセントは肩をすくめる仕草をして、沈黙した。女性は不思議そうな顔をしている。

女性を家の中に招き、詳細を尋ねた。彼女の妹は、近くの森へ散歩に出かけたまま帰ってこないという。

「この森には時々、人が消えるって噂があるんです」

女性の言葉に、アリスの目が鋭く光った。

『あの森に入ってはいけない』

忠告をくれたのは誰だっただろうか。ヴィンセントも無言で頷いている。

しかし、事件ならば仕方ない。アリスは身支度を整えると森の入口に立った。

森は鬱蒼としていて、昼間でも薄暗かった。道なき道を進むうちに、アリスはある違和感に気づいた。

「ヴィンセント、この森――私、知っているような気がするの」

事件で飛び回っていて、今日のように自宅でゆっくりしていることはあまりない。この森にも馴染みはないはずだが……。

「――僕も、知っているよ」

森の奥深くへ進むと、小さな廃墟が現れた。建物の前には錆びついた看板があり、「サヴォイ診療所」と記されていた。

アリスははっとした。自分と同じ名前を持つ診療所など聞いたことがなかった。

「偶然かしら……」

その時、ヴィンセントが低く囁いた。

「偶然なんかじゃない。君の本当の家さ。実家というべきかな」

「どういうこと?」

中に足を踏み入れると、薄暗い空間に埃が積もり、朽ちた診察台があった。壁には昔のカルテが残されている。

そこに書かれた名前を見て、アリスは息を呑んだ。

『ヴィンセント・グレイ』

それはヴィンセントのフルネームだった。彼のカルテには「重度の幻覚症状あり」と記されている。

「ヴィンセント……これは……?」

アリスは振り返ったが、ヴィンセントは静かに微笑むだけだった。

その時、奥の扉がゆっくりと開き、失踪した妹がぼんやりと立っていた。彼女の目は焦点が合っておらず、小さく震えていた。

「ここはどこ……助けて……声が聞こえるの……」

妹は森の中で心を蝕まれ、狂気に囚われてしまったようだった。

依頼された妹探しは一応解決したが、アリスの胸には深い違和感が残った。

「ヴィンセント、あなたは一体誰なの? あの診療所は……」

ヴィンセントは困ったような表情で語り始めた。

「僕はずっと前、この診療所にいた。医師である君のお父さんに治療を受けていたんだ。はじめはただの風邪だと思ったんだけど、治療されるうちに頭がぼんやりしてきて――どうやらそういう薬を飲まされていたらしいな」

「父が……?」

「そうだ。彼は長い間この森に住んでいたせいで、正気を失ってしまったんだ。狂気に囚われて、ひどい実験を始めた。一つの体に複数の魂を入れる実験だよ」

「そ、それは……?」

ヴィンセントは悲しげに頷いた。

「君は子供の頃から賢くて、サヴォイ先生が何をしようとしているのか、推理で言い当ててしまった。それで逆上した先生は薬で君を考えることができない人形みたいにしちゃおうとしたんだよ。僕はそれをなんとか止めることに成功した。でも結局最悪の実験は行われてしまった。僕の魂が君の体に入った結果、君だけは僕を見ることができるようになった。僕の本当の体は……さて、どこに行ってしまったんだろうね?」

アリスの頭が混乱し、息が詰まりそうになった。

「私、何も覚えていないの。父は……どこに?」

ヴィンセントはそっと彼女を見つめ、囁いた。

「どこに行ったんだろうね。でも、すべての元凶は、この森さ。この森が人を狂わせることは昔から語り継がれていた。サヴォイ先生は、前はとてもいい先生だったんだよ」

アリスは診療所の窓から外を見た。深く暗い森が静かに揺れていた。

「皮肉なことに君は一人じゃない。僕と一緒に真実を追い、過去の呪縛から解放されようじゃないか。毎日、事件でも解決しながらね」

ヴィンセントは明るい口調でそう言った。

「――毎日は嫌よ」

アリスはようやく冗談を返すことができたが、事実を受け止めるにはしばらく時間がかかりそうだった。

コメント