目を開けると、石の天井があった。

ひんやりとした空気と、かすかに漂う鉄と苔の匂い。

私は、なぜここにいるのかも思い出せないまま、立ち上がった。

四方を囲むのは、重厚な石の壁。

奥へと続く一本の通路があり、私は迷うことなくそこを歩き出した。

歩き続けるたびに、道は分岐し、また繋がり、階段や扉、橋や回廊が現れた。

まるでこの迷宮全体が、生きて呼吸しているかのようだった。

私は誰なのか。なぜこの迷宮にいるのか。その問いを自分に投げかけながら、私は進み続けた。

通路の途中、錆びた鉄格子があった。

向こう側には誰もいない。だが、格子の隙間から、どこか懐かしい声が聴こえた気がした。

「こっちへおいで」

私は引き寄せられるように扉を開けた。

扉の先は小さな中庭で、中央に古びた噴水があった。その水面に映る自分の顔を覗き込むと、見知らぬ誰かがそこにいた。だが、その目だけは、どこか遠い記憶に触れる気がした。

迷宮を進むうち、時間の感覚は薄れ、昼も夜も分からなくなった。時折、壁に刻まれた奇妙な模様や、不思議な詩の断片が目についた。

『ひとつの声は、ふたつの影、ふたつの扉は、みっつの出口』

それは誰が刻んだのか分からないが、どこか導きのようにも思えた。

さらに進むと、壁に沿って古びたランタンが灯っていた。炎は消えかけていたが、どこか温かさを感じる光だった。

やがて広い広間に出た。

中央には円卓があり、そこに何人かの人影が座っていた。

みな顔を伏せ、言葉も交わさない。私が近づくと、ひとりの老人がゆっくり顔を上げ、低い声で言った。

「出口を探しているのか」

私は頷いた。

老人は手を伸ばし、私の肩に触れた。

「この迷宮に入った者は皆、自分を探している。

出口は一つではない。

どの扉も、お前が進んだ道の先にしか現れない」

私は出口について尋ねた。老人は静かに微笑んだ。

「出口は必ずある。ただし、それが“帰る場所”とは限らない。お前が何を求めてここに辿り着いたのか、それを思い出したとき、道は開かれるだろう」

私は円卓を離れ、再び迷宮の奥へと歩き出した。

進むほどに道は入り組み、行き止まりに見えた扉が不意に開いたり、元いた場所に戻されたりもした。

不意に、壁の隙間から音楽が聞こえてきた。懐かしい子守唄のような旋律だった。音のする方へ歩くと、小さな部屋に辿り着いた。

そこには少女が一人、ひざを抱えて座っていた。彼女は私に気づくと、静かに微笑んだ。

「出口を探してるの?」

私は頷いた。

少女は少し首をかしげた。

「じゃあ、一緒に探してあげる」

少女と歩くうちに、不思議と心が落ち着いた。

迷宮は次第に明るくなり、温かい風が通り抜けていく。

やがて目の前に三つの扉が現れた。

一つは赤い扉、一つは青い扉、もう一つは白い扉。

「どれを選ぶ?」

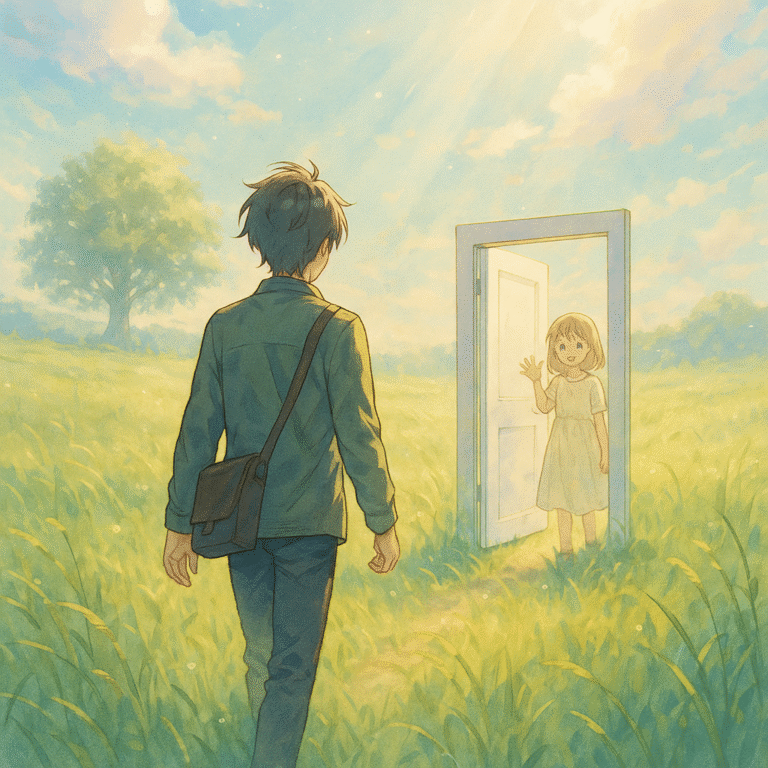

少女は私に微笑む。私は少し迷ったが、白い扉を選んだ。

扉を開けると、そこには草原が広がり、眩しい光が降り注いでいた。私はゆっくりと草原を歩いた。

ふと振り返ると、少女は扉の前に立ったまま、手を振っていた。

「さよなら。また会えるよ」

光の中を進むうち、私は自分の名前や過去、そしてここに来た理由を思い出し始めた。

私は迷宮に迷い込んだのではなく、自ら選んでここに来たのだ。心に傷を負い、現実の痛みから逃げ出すために。

出口を探す旅は、実は自分自身を探す旅だった。

草原の先で、大きな一本の木が見えた。その木の下にたどり着いたとき、私は静かに目を閉じた。

温かな風と、あの子守唄のような音楽に包まれて。

やがて再び目を開けると、もうそこに迷宮はなかった。私の前には、広くて穏やかな世界が広がっていた。

迷宮のうたが、私を静かに送り出してくれたのだ。

私はゆっくりと歩き出した。もう、何も迷うことはなかった。

コメント