昼休みのチャイムが鳴ると、私はパソコンを閉じる。

ミユキがこちらに歩いてくるのが視界の端に見えた。予想通り、「ランチ行こ」の声。断ろうと思えば断れたのだろう。でもそれも面倒くさかった。

ミユキは部署のムードメーカーだとみんな言う。人当たりがいい、話が面白い、流行りのものや、「映える」ものが大好きだ。

だから、ランチの料理が運ばれると、必ず「ちょっと待ってね」とスマホを取り出す。何枚も、角度を変え、影を避け、時にはテーブルの端から立ち上がってまで撮る。その間、目の前の料理は湯気を消し、スープは冷めていく。

今日の店は駅前の新しいカフェだった。内装が洒落ていて、ミユキの「インスタ映えレーダー」に引っかかるのは間違いない。

案の定、料理が来るや否や、彼女は夢中になってスマホを向ける。私も笑顔を作って「すごいね。おいしそう」と当たり障りのないコメントをする。喉の奥にため息が蓄積していく。

そこに、偶然居合わせた坂井さんが現れた。営業部の坂井さんは、他部署だが昼時はよく顔を合わせる。彼女は軽く手を振ってこちらに近づき、「一緒にいい?」と席に着いた。

「もちろん」とミユキが笑顔を向ける。私は曖昧に笑った。この状況をどう思われるだろうという心配が勝つ。

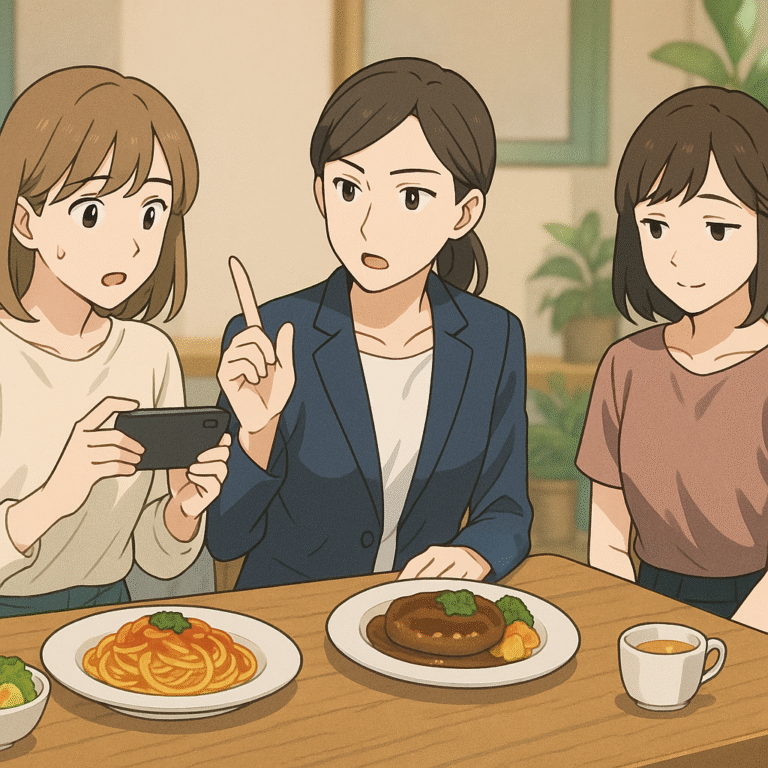

注文を終えた坂井さんは、テーブルに置かれたままの料理と、まだスマホを構えているミユキを交互に見て、少し眉をひそめた。

「……食べないの?」

「うん、ちょっと写真撮ってて」

ミユキは悪びれもせずに答え、さらに数枚撮影を続ける。やがて坂井さんの注文した料理もテーブルに運ばれてくる。

坂井さんが口を開いた。

「それ、毎回やってるの? 隣で待ってる人がいるのに。私は先にいただくね」

彼女の声は穏やかだったが、棘があった。ミユキの手が止まる。

「え? ちょっとのことじゃない」

「いや、料理が冷め切ってるよ。作った人に失礼じゃないの?」

ミユキの顔がこわばった。直球すぎる指摘だが、私も前からそう思っていた。「まさに、まさに」という感じで手を叩きたくなる。

私は何か言おうとしたが、喉が閉じて声にならなかった。坂井さんは私の方に視線を向けた。

「――そう思わないの?」

思う。坂井さんの言う通りだ。なんなら流行りばかり追いかけて軽々しい話しかしないミユキのことは苦手だったし、毎回ランチを断りたいと思っていた。

しかし――結局、私は「まぁ……ねぇ」と、笑ってその場を誤魔化した。

坂井さんは意味がわからないとでもいうように肩をすくめてから、食事を続けた。湯気の立つハンバーグはすごくおいしそうだった。

――しかし、本当の居心地の悪さは、会社に戻ってからだった。

どうやら坂井さんに腹を立てたらしいミユキは、あることないこと、周りに吹聴しはじめた。確かに坂井さんの口調はキツすぎたかもしれないが、正しい指摘だと私は思った。

「――ねぇ、そう思うでしょ?」

しかし、ミユキに問いかけられると、私は相変わらず「うん……まぁ」と、笑って誤魔化していた。

坂井さんは営業だし、こちらと気まずくなってもさしてダメージはないだろうと楽観的に考えていた。

だが、数日も経たないうちに社内の雰囲気が変わった。坂井さんがミユキをいじめているかのような噂が立ち、どうにも嫌な空気が漂っている。

コピー機の前で経理部の女性が言った。

「ねえ、営業の坂井さんって怖くない? ミユキに聞いたんだけどさ――営業成績はいいらしいけど、ちょっと――どうなんだろうね」

その目は、私が何かを知っていると踏んで、坂井さんの悪口を引き出して楽しみたいという下心がありありと見てとれた。

私は「そう……よくわからないけど」と、ここでも曖昧に笑って逃げた。

昼休み、ミユキがまた私の机に来た。

「ランチ行こ?」

断る理由はいくらでもあったのに、私はまた頷いた。

カフェに入り、料理が届くと、彼女は以前にも増して長くスマホを構えていた。まるで坂井さんへの当てつけのようにも感じる。

「この前のこと、まだ気にしてる?」

シャッターの合間にミユキが言う。

「私はもう別に怒ってないよ。ただ、あのときちょっとは味方してほしかったなーって思ったんだけど」

「……ごめん」

それしか出てこなかった。味方も何も私はやはり坂井さんが正しいと思っている。坂井さんくらいはっきりものが言えたら、どんなに生きやすいだろう。

ミユキはスマホから顔をあげるとにっこりと笑った。

「いいよ。もう終わったことだし」

まるで見当違いだ。なぜ私がミユキに許されなければならないのか。――けれど、結局また何も言えなかった。

翌週の月曜、坂井さんの異動が発表された。理由は「営業戦略の見直し」だったが、誰もそれを信じていなかった。元から異動の話はあったのかもしれないが、それくらいに社内の雰囲気は悪化していたのだ。

その発表のあと、すぐさまミユキがやってきた。

「ねえ、聞いた? 坂井さん異動だって。これで、もう嫌なこと言う人いなくなるね。もう、ほんと怖かった〜」

わざとらしくぴょんぴょんと跳ねるミユキに不快感を覚えながらも、私はまた笑ってごまかした。

週末、坂井さんは「今までありがとうね」と、小さなお菓子を配りながら、私にも笑顔を向けてくれる。

私はいつまでこのままなのだろうか……。

コメント