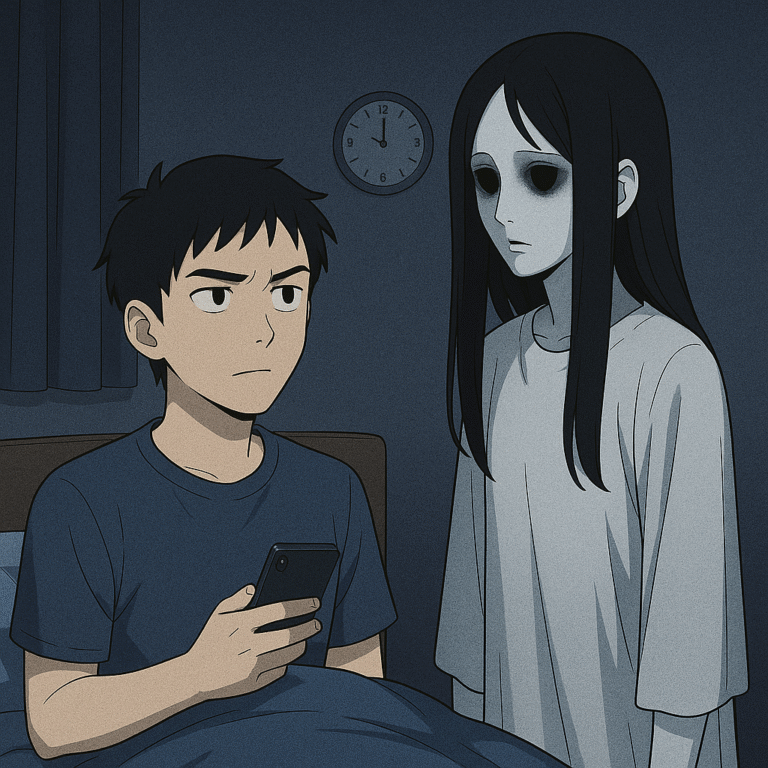

真夜中の二時。

布団の中で動画を眺めていた俺の前に、唐突にそれは現れた。

白い服、長い黒髪。

いかにも幽霊という見た目だ。

だが、問題は「演技」だった。

「う、うら……め……しやぁ……」

語尾が上ずり、間の取り方も悪い。足はしっかり床についており、ただのコスプレ女にしか見えない。そもそも「うらめしや」って何? 江戸時代から進化してないの?

「――お前さぁ、やる気あんの?」

思わず突っ込んだ。

幽霊はきょとんとした顔で「……え?」と漏らす。

「いや、“怖がらせたい”なら基本ができてない。今のはゼロ点」

「で、でも……先輩にこうやれって」

「人のせいにするなよ。自分でちょっと調べればわかることだろ。日本には素晴らしいお手本がいくらでもある」

俺はスマホを操作し、貞子が井戸から這い出てくる映像を再生した。

「見ろ、この動き。スピードは遅いのに、止まったら次の瞬間動き出す。その緩急で恐怖を煽るんだよ。次、どう来るのかわからないってのが怖いんだ」

幽霊は真剣な目で画面を見つめた。

「……なるほど」

「次は伽椰子。あの“喉からの声”だ。言葉なんて要らない。存在、そして音で圧をかける」

俺が解説すると、幽霊は自分の喉を押さえ、ぎりぎりと声を絞り出した。

「く、ぐぅ……ぁぁ……」

その瞬間、部屋の空気が一気に冷えた。

「おお、いいぞ! 『うらめしや』なんて言わなくても苦しみや恨みが感じられる」

幽霊は得意げに微笑んだ。

「じゃあ次は『間』だ。日本のホラーはとにかく静寂を使う。声を出す前に、一度完全に止まれ」

「……」

部屋の時計の秒針だけが響く。

視線を上げると、幽霊はさっきまでベッドの脇にいたのに、いつの間にか目の前にいた。

「うわっ!」

思わず尻もちをついた。

「どう?」

「完璧だ! 今のはガチで怖かった!」

幽霊は嬉しそうににんまりした。

その日から、深夜の「幽霊演技指導」が始まった。

俺は監督、幽霊は役者。

授業内容は徹底的にホラー映画仕込みだ。

少しずつ近づく恐怖を演出するための、効果的な物音の立て方、視線の配り方。

「いいか、人間は『見えないもの』が一番怖い。まずは気配が大事だ。『何かいるかも?』から『やっぱりいる気がする』まで持っていってからが本番だ。つまり顔を出すのは最後の最後なんだよ」

「わ、わかった!」

ある晩、試しに実戦演習をした。

近所の廃アパート。ここは近年、若者が勝手に侵入して肝試しなんかをやっている有名な心霊スポットだ。

はしゃぎながらやってきた若者たちに俺の教え子が恐怖を演出しはじめる。

懐中電灯がふっと明滅してから消え、かすかな家鳴りが響く。いいぞ、いいぞ、この「嫌な予感」、最高だ。

若者たちが息を呑んだ瞬間、廊下の奥からゆっくりと這い寄ってきた。暗がりで顔は見えない。ただ何かが這ってくるということだけが若者たちからは認識できたはずだ。これは怖い。間違いなくちびる。

その完成度は、俺でさえ背筋が凍るほどだった。

「きゃああああ!」

若者たちは泣き叫びながら逃げ出していった。

「先生! できました!」

幽霊は得意げに振り返った。

「……ああ、合格だ。怖すぎて俺まで震えた」

それからというもの、街中で幽霊の目撃談が急増した。

「トンネルに女が立ってた」

「鏡に知らない顔が映った」

「階段の踊り場で這う影を見た」

どれも彼女が練習した成果だった。

俺はたくさんの人を騒がせている責任をやや感じつつも、どこか誇らしかった。

「先生、次はもっと国際的に行きたいです」

「国際的?」

「リングも呪怨も、海外でリメイクされましたよね。だから、私も世界デビューしたいんです」

「……お前、幽霊なのに夢でかいな」

「だって、せっかく怖がらせるなら多くの人に!」

真剣な瞳で語られると、笑うしかない。

俺は海外のホラー映画も見て演技指導の勉強をした。そして、深夜の稽古は続いている。もはやマネージャーの気分だった。

「先生、後輩を連れてきました。一緒に教えてください」

「え?」

見ると若い女性だ。もじもじと下を向いている。

「昨日死んだばかりで右も左もわからないんです」

「――仕方ないな。教えてやるよ」

――そして、気がつけば俺の部屋は、日本一怖い幽霊の養成所になっていた。

コメント