とある大学。文学部、日本文学科、口承文芸ゼミ准教授、相良は研究室のゼミ学生数名を連れて、ある廃校に足を踏み入れた。

コンクリートの壁は黒ずみ、窓は割れ、風が吹き込むたびにカーテンの残骸がばさばさと揺れる。

入口の看板には「○○市立第三中学校」とかろうじて読める文字が残っていた。

閉校から数十年が経ち、ここはもはや街の人間さえ近寄らない場所になっていた。

「先生、今日はなぜこんな場所に?」

学生の一人が声を上げた。

「許可は取っている」

このゼミ関係者は変人が多い。准教授レベルともなると相当だ。その相良は足を止め、薄暗い廊下を見渡しながら答えた。

「ここには『無限教室』と呼ばれる教室があったと言われている」

「無限教室?」

どうやら都市伝説研究の一環らしい。

「そうだ。入ると出口が見つからず、永遠に彷徨うことになる……そういう噂が残っている」

学生たちは顔を見合わせ、不安げに笑った。研究対象とわかっていても気味が悪い。

だが相良は躊躇うことなく校舎に足を踏み入れる。

やがて一行は、三階の奥へとたどり着いた。そこに、他の教室よりも古び、扉に大きなひびが入った部屋があった。

「ここだ」

相良は自身のメモを見ながら引き戸を引いた。

中は埃だらけで、机と椅子が乱雑に積み上げられている。窓からの光は弱々しく、教室の奥までは届いていなかった。薄暗くて嫌な雰囲気である。

「荒れてはいますが、ごく普通の教室に見えるんですけど……」

学生の一人が呟いた瞬間だった。

扉が音もなく閉じた。誰も触れていないのに。

「うわっ! 勝手に扉が!」

慌てて開けようとしたが、扉はびくともしなかった。

不安が広がる中、相良は落ち着いた声で言った。

「大丈夫。想定内です」

「想定内って……今日は都市伝説のフィールドワークじゃなかったんですか」

学生たちの顔が青ざめる。だが相良は動じない。

「ああ、フィールドワークだ。この教室は時間と空間が歪む場所――と聞いている。私たちが今、実際にそれを体験しているのだから、噂は本当だったようだ」

相良准教授はやけにうれしそうだ。

「おい! 窓の外!」

学生の一人が指差すと、そこには驚くべき風景が広がっていた。

先ほどまで校庭が見えていたのに、どこまでも続くゆがんだ廊下に変わっている。廊下側の窓の外も空間がぐちゃぐちゃにゆがんでいた。

扉は開くようだが、外がそのような状態なので出ることもはばかられる。

学生の一人が叫んだ。

「ここを出るにはどうしたら?」

学生の一人がおそるおそる廊下に出た――が、出たと思った瞬間、また同じ教室の中に戻っていた。

それは何度繰り返しても同じだった。

「先生、どうすれば……」

震える声で問いかける学生に、相良は淡々と答えた。

「解き方があるはずだ。ゆがみにも法則性がある。空間のゆがみ方の仕組みを読み解けばあるいは――いや、どうだろうな」

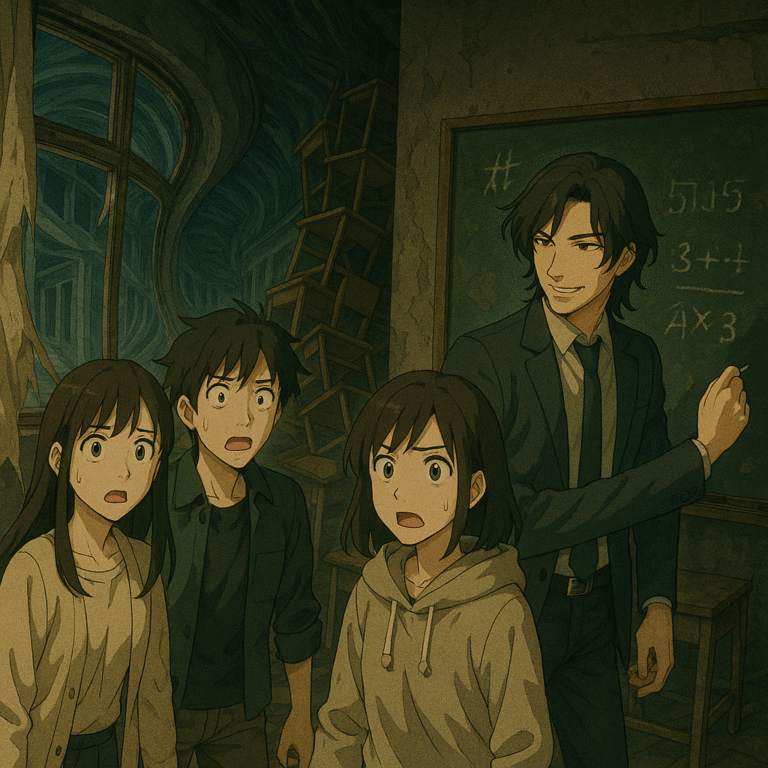

そう言って彼は落ち着き払った様子で黒板に近づいた。

「こんなに楽しいパズルはそうそうないぞ」

すごくうれしそうだ。

黒板には、かすれて読めない文字が無数に残っていた。しかし、よく目を凝らすと数字や矢印のような記号が混じっている。

「これは……方程式ですか?」

学生が声を上げた。

「いや、これは導線だ。脱出のための順路を示している」

「そんな丁寧なこと、この教室がしてくれるんですか?」

「忘れちゃいけないよ。ここは中学校なんだ。中学生レベルの頭脳で解ける……と、少なくともこの教室は考えている」

「教室が――考える? どういう意味です?」

相良はチョークを手に取り、黒板にガンガンと謎の数式を書いていく。それに合わせるように周りの空間もゆがんだり戻ったりする。

「先生、酔いそうです……」

学生の一人が口元を押さえてしゃがみ込む。

「みんな、楽しいな!」

楽しそうなのは相良准教授だけだ。

「机の配置も関係あるのか。きみたち、机をこの順に動かすんだ。この工程は本当にパズルみたいだな」

学生たちが半信半疑で机を動かすと、カタリと何かが外れる音がした。

「ビンゴ!」

教室の奥の壁が、ゆっくりとずれていったのだ。

その先には、見慣れない暗い通路が広がっていた。

「こっちへ行けということか。まだ何かあるのか」

勝手にどんどん進んでいく相良に置き去りにされまいとして、学生たちは通路に駆けこんだ。

しばらく進むと、急にまぶしい光が差しこむ。気づけば彼らは、校庭に立っていた。振り返ると、通ってきたはずの通路はない。

「なんだこれで終わりか。しかし想定外の出口だったな」

「な、なんなんですか、あの教室!」

学生たちは呆然としたが、相良は静かに微笑んだ。

「アレは教師の思念体だと考えている。生徒への理想がエスカレートしたんだろうな。正直なところ中学生が脱出できるとは思えない。高度な数学と物理学、加えてパズルの知識が必要だった。だから無限教室は出られないと言われてきたんだな」

「でも、僕たちは出られましたよね?」

「今回は、ね」

その声には含みがあった。

「思念体の活動具合によって難易度は変わるだろう。それにきみたちは大学生だしね。楽勝だろう」

学生たちは何ひとつ解いていない。バタバタと相良の言う通りに動いただけだ。辺りにあきれたような空気が広がった。

「あっ、そうだ。きみたちの卒業試験として無限教室から一人で脱出することを必須にしようか。出られるかどうかは思念体の動きに賭けることになるが、一生の思い出になるぞ」

学生たちの間に押し殺したような悲鳴があがった。一生の思い出どころか、一生出られない可能性もあるではないか。

沈みこむ学生たちを見て笑いながら、相良准教授は機嫌よく廃校を後にした。

コメント