あれは数年前のことです。

通勤途中、いつものように電車で音楽を聴こうとイヤホンを耳に差し込んだ瞬間、不思議な声がしたんです。

「……聞こえるか?」

僕は思わずイヤホンを外しました。

周囲を見渡しても、誰も僕に話しかけていない。車内は新聞を読む人やスマホをいじる人ばかり。

おかしいなと思い、再びイヤホンを耳に戻したんです。すると、また声がした。

「聞こえるなら返事をしろ」

僕は鳥肌が立ちました。音楽は流れていません。再生ボタンを押していないのに、声だけが耳に届いている。

「……誰だ?」と小さくつぶやくと、声が応えました。

「やっとつながったか。俺の声が届くのは、お前がイヤホンをしている間だけだ」

僕は半信半疑でしたが、試しに聞いてみた。

「何が望みだ?」

すると声は淡々と言いました。

「助けてくれ」

それから毎日のように、その声は僕に話しかけてきました。

彼は名を名乗らず、どこにいるのかも教えてくれなかった。ただ、どこか閉じ込められているような口ぶりで、僕に頼んできた。

「電車を降りたら、駅の北口へ行け」

「今日は七番ホームの隅を見ろ」

最初は悪ふざけだと思ったんですが、言われた通りにすると必ず妙なものが見つかったんです。

落ちた鍵、古びたメモ帳、誰かの忘れ物。

そのどれもが、声の主と関わりがあるらしかった。

「それは俺の手がかりだ」と声は言った。

やがて僕は奇妙な使命感に取り憑かれていきました。通勤電車がただの移動手段ではなく、彼の世界と僕をつなぐ通路のように思えたんです。

ある日、声がこう言いました。

「次で最後だ。西口の地下道へ行け。そこで俺を見つけろ」

心臓が高鳴りました。

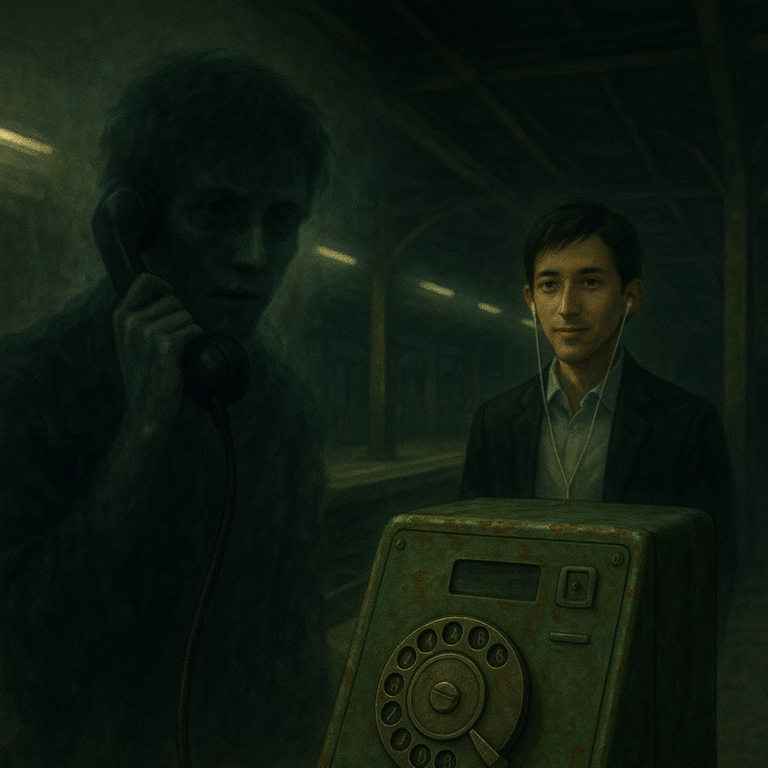

仕事を放り出して西口へ向かい、薄暗い地下道を歩きました。そして、壁際に古い公衆電話があるのを見つけた。今では誰も使わない、埃をかぶった電話機。まだこんなものが残っていたのか。

その受話器から、小さな音が漏れているようでした。近づくとイヤホンからの声が重なった。

「そこだ。その受話器を取れ」

震える手で受話器を持ち上げると、耳に直に声が響いた。

「ようやく会えたな」

けれど、次の言葉は意外なものだった。

「これで交代だ。お前がここに残れ」

その瞬間、受話器が耳に貼りついたように離れなくなり、視界が暗転した。

……気がつくと、僕は公衆電話の中から外を見ていました。

外では、イヤホンをした別の男がこちらを見て笑っていた。そして、彼の耳には僕の声が届いているようだった。

「聞こえるか?」

……わかりますか。

あの日以来、僕はずっと公衆電話の中に囚われているんです。イヤホンをした誰かにこうして声をかけるしかない。

「聞こえるなら返事をしろ」とね。あいつがやっていたように――。

コメント