コピー室の斉藤。

うちの会社で彼を知らない人間はいない。

どんなに面倒な資料でも、彼に頼めば数分で完璧に仕上げてくれる。しかもミスゼロ。

パンチ穴の位置、ステープラーの角度、用紙の混在――全部、彼の中に設計図でもあるかのように的確。

「斉藤くん、コピーお願い!」

「はい、原本は何ページですか? 両面でいいです?」

「うん、それで。あ、最後に資料全部、3ページ目と15ページ目にこの付箋も貼っておいてもらえる?」

「了解です」

そんな感じで、いつの間にか彼はコピー室の主になった。

もともと彼は営業部だった。

だが、几帳面すぎる性格が災いして、現場よりも資料作りにばかり時間をかけるタイプだった。

上司があきれて、嫌味まじりに「お前、いっそコピー室に詰めてろ」と言ったのを素直に真に受けて、翌日から本当にコピー室にこもり始めた。

それ以来、彼はほとんどの時間をそこで過ごしている。

朝から晩まで、紙と機械とだけ会話しているような男だ。

「コピー室の斉藤」は、半ば伝説だった。

社内ネットワークには「斉藤さんに頼んだら資料が1.3倍きれいになって返ってきた」とか、「紙詰まりすら起きない奇跡の手」とか、もはやコピー機に関しては神格化すらされている。

だけど、ある日、ふと気づいたんだ。斉藤がいつ休んでいるのか、誰も知らない。気づくとすでにコピー室にいるし、昼食時間も出てこない。退勤しているところに出くわしたこともなかった。

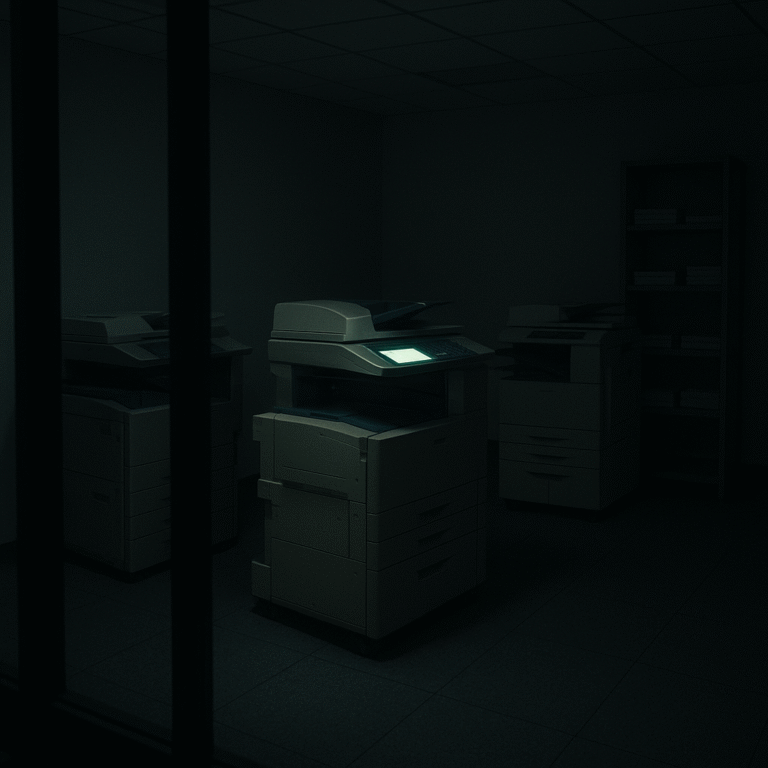

その日、俺は夜遅くまで残業していた。

オフィスは静まり返り、フロアの照明が半分落とされていた。ふとトイレに立った帰り、コピー室の前を通りかかった。

――光が漏れていた。

時間はすでに夜の十一時。残っている社員は俺だけのはずだ。

「まさか……斉藤さん、いるんですか?」

ドアを少しだけ開けると、かすかに機械音がした。ガシャコン、ガシャコンと、一定のリズムで紙を吐き出す音。

斉藤がいた。

コピー機の前で無言のまま、次々と紙をセットしている。でも、その様子が、なんというか――普通じゃなかった。

手の動きはよどみなく、異様に速い。紙を取って、差し込んで、ボタンを押して、終われば次のコピーへ。その一連の動作が、まるで機械のように正確だ。

「こんな時間まで作業してるんですか、斉藤さん」

思わず声をかけた。すると、動きがぴたりと止まった。

「……ああ、東堂くん。まだ残ってたんだ」

「いや、帰ろうとしてたんですけど……音がしたので」

斉藤はゆっくり振り向いた。目の下に深い隈。でも、その目は妙に澄んでいた。

「コピーだよ。明日の朝までに必要な資料があってね」

「いや、でもこんな時間まで残業してやらなくても……」

「納期は納期だから」と笑った。けれど、なんだか不自然な笑い方だ。まるで機械のような……。

「機械はいいよね」

彼は静かにささやいた。

「ただ人間の言う通りに決まったことをすればいい。間違いがあったとしても、それは人間の方に落ち度があるんだから」

そう言って、コピー機の上を優しく撫でた。

「そういえば不思議なんだ。最近、この機械の方が俺より先にボタンを押すんだよ」

目が――澄んでいる。冗談に聞こえなかった。

それから数日後。

朝、出社したらコピー室の前に人だかりができていた。中に警察がいるらしい。

コピー室といったら斉藤さんだ。しかし彼の姿は見えない。

「斉藤さんはどうしたんですか?」と同僚に聞くと、彼女は青ざめた顔で答えた。

「斉藤さん、いないの。でも……コピー機がずっと動いてて……」

見てみると、確かに機械は稼働していた。紙を吐き出し続けている。しかしそのコピー機は見たことがない機種だった。

「こんなコピー機、ここにありましたっけ?」

警察が止めようとしても、電源が切れない。ケーブルを抜いても、バッテリーのようなものが内蔵されているらしく、延々と動き続けていた。

上司は顔をしかめて、「壊れたんだろう。すぐに新しいコピー機に交換しよう」と言った。

警察官の「行方不明になった方と最後に話された方はどなたですか」という呼びかけに、「――斉藤さんがコピーのこと以外で誰かとしゃべってるところ、見たことないよね」と、誰かのささやき声が聞こえた。

翌週。

新しいコピー機が設置された。古いコピー機は撤去されたが、あの見たことがない機種は置かれたままだ。会社の所有物である証明の管理ナンバーが見当たらず、処分もできない状況だったらしい。

奇妙なことは続いた。

新しいコピー機も――勝手に動き出す。夜中に印刷が始まり、朝になると山のように資料が出来上がっている。

それが全部、完璧なレイアウトで製本されていた。しかも、表紙の右下に必ずこう書かれた付箋が貼られている。

【コピー室 斉藤】

俺は怖くなって、あの夜のことを話した。でも、誰も信じなかった。

上司は「仕事を放って失踪するようなやつ、ろくなことはない」と言って顔をしかめた。

……でも、斉藤はもしかしてまだコピー室に詰めているのではないか。あの見たことがない機種のコピー機は……。

時々、夜の残業中に聞こえるんだ。コピー機の奥から、かすかな囁き声が。

「紙の重さは、今日は75グラムだな……湿度、38%……インクの乗りは良好」

それは、確かに斉藤の声だった。

そして、コピー室のランプがゆっくり点滅する。まるで返事をするように。

――今夜も完璧な彼の稼働が始まる。

コメント